Pour

le vocable "premières palatalisations", voir ci-dessous premières

palatalisations.

Les questions de yod (

Le système phonique du latin classique contenait les

Bien qu'elles soient transcrites avec les mêmes lettres, elles sont

différentes des voyelles i et

u. Pourtant des alphabets plus

anciens contenaient bien deux caractères spéciaux pour yod et waw (yod

et digamma, ci-dessous).

Par exemple, dans l'orthographe latine avvncvlvs "oncle maternel", on éprouve une gêne à la lecture si on n'est pas habitué (VV) ; mais justement à la prononciation, on se rend bien compte que waw est différent de u : /awʋnkʋlʋs/. Le premier V est en position de consonne : intervocalique ; le deuxième V est en position de voyelle : interconsonantique. Voir ci-dessous "on repère yod et waw à leur position dans un mot".

(Velius Longus, orth. IV.3.1) Ex his vocalibus quae apud nos sunt, duae litterae et vocalium vim et consonantium obtinent, ‘u’ et ‘i’.

"Parmi les voyelles présentes dans notre alphabet, deux lettres possèdent la nature des voyelles et des consonnes, u et i" (VLDO:32, trad.it.)

L'alphabet latin provient de l'alphabet étrusque, lui-même provenant d'une variante ancienne de l'alphabet grec (lui-même provenant de l'alphabet phénicien).

(

Ainsi il a existé en grec très ancien deux caractères pour retranscrire waw et yod :

Le digamma : ϝ (< consonne phénicienne waw) a été utilisé par les

grecs, mais le phonème /w/ a disparu des dialectes grecs au cours du

premier millénaire avant J.-C. (

(L'alphabet étrusque a utilisé le caractère digamma (ϝ) pour transcrire le phonème /f/ ; c'est l'origine du caractère F, Wikipédia).

(Quintilien inst. 1, 4, 7-8) sed proprie in Latinis : [8] ut in his ‘servus’ et ‘vulgus’ Aeolicum digammon desideratur

"mais dans les mots purement latins, comme servus et vulgus, où le besoin du digamma éolien se fait sentir" (QPLJ;16, ŒCQ1:37-38).

Voir aussi ci-dessous le groupe consonantique RV.

Caractère yod : son histoire

est plus complexe, mais elle est semblable à celle du digamma (voir

Donc du fait de son histoire, l'alphabet latin ne disposait plus de

caractères spécifiques pour retranscrire /

Les linguistes hésitent sur le statut phonétique de

IPHAF:33 : "une voyelle met en jeu principalement

les muscles abaisseurs de la langue, une consonne les élévateurs. Il n'y

a donc pas de moyen terme". IPHAF:34 : à propos des éléments brefs de

diphtongues i̯ et ʋ̯ , qui sont différents de yod et de waw : "si donc

on tenait à conserver l'appellation de "semi-voyelles", c'est à ces

sons, et à eux seulement, qu'elle pourrait en toute rigueur convenir".

Selon (IPHAF:76), le système phonique du latin exigeait

que

- yod à l'initiale est renforcé en

- yod à l'intervocalique est

(Dans l'espagnol actuel, dans yo,

llamar... certains hispanophones prononcent à peu près

(voir notamment

● (Velius Longus, orth. IV.3.1, en parlant de la lettre i) illud sane animadvertendum, hanc eandem litteram non numquam pro duabus consonantibus sonare, si modo <priori et> sequenti vocali interjecta sit

"cependant il faut signaler que cette même lettre peut parfois sonner à la place de deux consonnes si seulement elle est placée entre deux voyelles" (VLDO:33, trad.it.)

● (Quintilien Inst. 1, 4, 11) Sciat etiam [grammaticus] Ciceroni placuisse ‘ajjo’ ‘Majjam’que geminata I scribere : quod si est, etiam jungetur ut consonans.

(prop.tradu.) Il devrait aussi savoir [le grammairien] que Cicéron préférait écrire ajjo et majja avec j

● (Velius Longus De Orthographia 54.16) et in plerisque Cicero videtur auditu emensus scriptionem, qui et Aiiacem et Maiiam per duo i scribenda existimavit.

(traduction

Et le plus souvent Cicéron semble s'être laissé guider par l'oreille en écrivant ; c'est pourquoi il estimait qu'il fallait écrire Ajjax et Majja avec deux j [I des latins].

● Dans les incriptions ou dans les manuscrits, l'orthographe de nombreux mots témoignent aussi de cette gémination du j intervocalique (PHL4 :106) : cujjus, ejjus, majjorem (CIL, II, 1964), ajjunt (Plaute, Merc. 469 dans le palimpseste ambrosien), etc.

On peut faire la même constatation dans la

(PHL4 :106) "Enfin, l'italien maggiore

peggiore suppose comme ancêtres latins majjōrem,

pejjōrem avec un j

double".

On peut comparer ces mots avec l'italien correggia (< cŏrrĭgĭăm). Que doit-ton déduire de ragione "raison", stagione "saison" où le g n'est pas géminé (< rătĭōnĕm, stătĭōnĕm) ? (à étudier).

Le

- soit vers

- soit vers

À l'écrit, les latins ne distinguaient pas yod et waw respectivement des voyelles i et u. Ils écrivaient simplement I et V. (Alors qu'en grec très ancien et en étrusque, le digamma ϝ a été utilisé pour retranscrire waw). Certes yod et i, waw et u sont très similaires deux à deux. Cette norme graphique des latins entraîne des ambiguïtés nombreuses notamment dans les cas "consonne + V + voyelle" (voir ci-dessous après consonne et devant voyelle, I et V ont des valeurs variables).

Pour résoudre les ambiguïtés, les manuels et les dictionnaires

retranscrivent

Par ailleurs il faut signaler que de nombreux linguistes utilisent des lettres indifférenciées minuscules : u pour tout V latin, i pour tout I latin.

(PHL4:9 §7.II.2°) « [...] L'emploi des

caractères j et v est moderne ; leur introduction est

due aux humanistes et notamment au philosophe et grammairien français

Petrus Ramus (Pierre La Ramée, 1515-1572), d'où le nom de "lettres

ramistes" qu'on leur donne quelquefois. »

Les manuels modernes ont tenté de résoudre les ambiguïtés de l'alphabet

latin en transcrivant waw par v

et yod par j. Mais leur choix

est litigieux dans plusieurs cas.

"Les Latins en leur écriture ne différenciaient pas plus le v de l'u que le j de l'i ; d'où résulte une confusion que les transcriptions modernes n'ont pas toujours réussi à débrouiller, tout en prétendant distinguer la consonne de la voyelle par des signes différents." (GCLC:195).

• cas où v des manuels est en fait ŭ

- Pour malvă "mauve (plante)", le véritable mot semble bien être malŭă (IPHAF:144) : l'influence des dérivés actuels a sans doute poussé les rédacteurs à écrire malvă.

Par ailleurs dans FEW:1-322, bēlŭă,

bĕllŭă "gros animal" (d'où l'a.fr.

savant bellue "bête féroce")

est considéré comme belva ;

mais il s'agit bien de bēlŭă, bĕllŭă.

(voir ci-dessous).

• cas où ŭ des manuels est en fait v

- Pour le groupe SV suivi de a, e en début de mot, V a toujours la valeur waw : suāvĭs "doux", suādēre "conseiller", également dans les mots composés (persuādēre "persuader"...) (voir ci-dessous).

"La conclusion serait d'écrire svadere, svavis, si l'on pouvait avoir la prétention de modifier des habitudes prises" (GCLC:196).

- Pour le groupe NV, les formes gĕnuă "genoux", tĕnuĭs "ténu" sont les deux seuls cas connus où u est en fait v (voir ci-dessous).

- Pour le groupe DV, les mots duellŭm

"guerre", n.pr. Duilĭŭs sont les deux seuls cas

connus où u est en fait v (voir ci-dessous).

- Le groupe QV est toujours un

• cas où ŭ

des manuels est en fait ŭv :

Voir ci-dessous consonne + uv + voyelle (plŭĕrĕ est en fait plŭvĕrĕ).

• cas où ĭ des manuels est en fait j :

- Les manuels écrivent Pompēĭŭs

"Pompée" alors qu'on devrait écrire Pompējŭs.

De même pour Pompēĭī (la ville

de Campanie) qu'on devrait écrire Pompējī

.

- Dans les cas

Comme yod et waw sont des consonnes, on les trouve naturellement

surtout à l'initiale et à l'intervocalique (IPHAF:143 pour waw). En latin, yod et waw se

trouvent en

(Étudier aussi Touratier : QPPPi !)

Christian Touratier (CIAPuL:233) donne une première approche :

"Le latin note par une lettre u

(ou i) deux sons reconnus

comme différents par les grammairiens latins eux-mêmes, à savoir la

consonne [w] (ou [j]) et la voyelle [u] (ou [i]). Et tout le problème

consiste à savoir si [w] et [u] (ou [j] et [i]) fonctionnent comme deux

En effet imaginons que v et u français soient réunis en un seul

v, on aurait par exemple :

"bévve, vevve, nevve, vvvlaire, vvlvaire, vlve, vvlve, vovlve, volve,

évolve". Avec un peu d'expérience, on arrive à lire "bévue, veuve,

neuve, uvulaire, vulvaire, ulve, voulue, volve, évolue" : on peut donc

prédire la valeur de v. (Cela

ne signifie pas pour autant que [u] et [v] soient les

Exemples : iocari "jouer", vinvs "vin".

En début de mot, la distinction entre uv-

et vu- peut ainsi être

délicate à la lecture : vvlpes

vulpēs

"renard", et vvidvs

ūvĭdŭs

"humide", à comparer aussi avec vidvvs

vĭdŭŭs

"veuf".

Exemples :

maior "plus grand" = măjŏr ;

peior "pire" = pĕjŏr ;

pompeius "Pompée (nom de personne)" = Pompējŭs.

cavere "faire attention" = căvērĕ ;

aven(n)io "Avignon" = Avēnĭŏ, Avĕnnĭŏ ;

avvncvlvs "oncle

maternel" = ăvŭncŭlŭs.

Cas particulier v intervocalique = vv

: dans le parfait mōvī

"je bougeai", v représente une

géminée selon IPHAF:154 : [mowwiː]. Je pense que plŭvĭt

"il plut" est dans le même cas : plŭĭt

[pl

Cas particulier vi + voyelle = vĭ + voyelle

Par exemple :

aviolvs "aïeul" = ăvĭŏlŭs ;

salvia "sauge" = sălvĭă ;

Cas particulier iv + voyelle = ĭv + voyelle

nivere "neiger" = nīvĕrĕ ;

vivere "vivre" = vīvĕrĕ ;

Voir aussi ci-dessous IVV

et VVI.

Certains latinistes signalent que v après u n'était pas écrit : on n'écrivait que V et non VV (voir la citation de Max Niedemann ci-dessous). Cela semble souvent négligé voire complètement ignoré dans de nombreux passages de linguistes réputés. Par exemple :

- F. Gaffiot (DFL) ne donne pas l'étymologie de ăblŭō, qui est : ăb + lăvō (tableau ci-dessous) alors qu'il donne l'étymologie des autres mots apophoniques (confĭcĭō = cŭm + făcĭō) ; à l'origine ăblŭō est en fait ăblŭvō (apophonie devant v) ;

- F. de La Chaussée explique l'évolution vĭdŭă > "veuve" grâce à un "w de

consonification", c'est-à-dire que ŭ

devient la consonne w (IPHAF:153). Pourquoi n'envisage-t-il pas au moins

la possibilité d'un scénario

vĭdŭă = vĭdŭvă

> *ved'va > "veuve" (ci-dessous) ? (

Cette habitude graphique des romains crée une confusion parmi les

linguistes contemporains, et sans doute elle créa une confusion chez les

romains eux-mêmes (voir l'extrait

de Varron à "Réfection des conjugaisons" à propos du parfait en

En raison du phénomène d'amuïssement / rétablissement de waw, je pense que selon les époques et les régions, les romains prononçaient ce v ou non. Ainsi il y eut alternance "avec v prononcé / sans v prononcé".

Certains indices permettent de comprendre que le v devait être prononcé en latin vulgaire, ou non :

- les orthographes des substantifs ăllŭvĭō "alluvion", dīlŭvĭŭm "déluge", flŭvĭŭs "fleuve", plŭvĭă "pluie" suggèrent que ăllŭō "je viens mouiller", dīlŭō "je dilue", flŭĕrĕ "couler", plŭĕrĕ "pleuvoir" se prononçaient avec ŭv.

- les descendants de type fr "pleuvoir" < plŭĕrĕ, it vedova "veuve" < vĭdŭă, montrent qu'un v était prononcé dans plŭĕrĕ, vĭdŭă.

-

Les mots de type vĭdŭă "veuve", jānŭārĭŭs "janvier", malŭă "mauve (plante)", Gĕnŭă "Gênes", auraient dû systématiquement être suspectés de contenir soit un v étymologique, soit un v épenthique. Dans les flexions verbales, Christian Touratier éclaircit ainsi certaines incohérences apparentes : voir ci-dessous réalisation consonantique du segment final de la voyelle longue.

|

dans les manuels

|

|

variante avec v (jamais écrite)

|

| 1.

uv d'origine

indo-européenne (*ew > uw) |

||

| clŭāca "égoût",

clŭĕrĕ

"nettoyer" |

clŭvāca, clŭvĕrĕ (pr-i-e. ḱlewH-) | |

| flŭĕrĕ "couler" | flŭvĕrĕ

(pr-i-e. *bʰlewH-) (voir flŭvĭŭs) |

|

| plŭĕrĕ "pleuvoir" | plŭvĕrĕ

(pr-i-e. *plew-)

(voir plŭvĭă)

(1) |

|

| pŭĕr "enfant" | pŭvĕr (pr-i-e. *peh₂w-) | |

| rŭĕrĕ "se ruer ; s'écrouler" | rŭvĕrĕ (pr-i-e. *h₃rew-) | |

| rŭīnă "ruine" | rŭvīnă (de rŭĕrĕ à la ligne au-dessus) | |

| vĭdŭă "veuve" | vĭdŭvă (pr-i-e. *widʰéwh₂) | |

| 2. uv d'origine apophonique (brève + v > ŭv) | ||

| a. Composés en lăvō "je lave" (2) | ||

| ăblŭō "j'enlève en lavant" | ăblŭvō (ăb + lăvō) (2) | |

| ădlŭō > ăllŭō "je viens mouiller" | ăllŭvō (ăd + lăvō) (voir ăllŭvĭō) (2) | |

| dīlŭō "je dilue" | dīlŭvō (dĭs

+ lăvō) (voir dīlŭvĭŭm)

(2) |

|

| pollŭō "je souille" | pollŭvō (por +

lăvō) (2) |

|

| b. Parfait de la 2e conjugaison (conjugaison => apophonie) | ||

| dēbŭī "je dus" | dēbŭvī

(dēbĕ- + -vī) |

|

| c.

Toponymes prélatins |

||

| Gĕnŭă "Gênes ; Genève" | Gĕnŭvă, voir it Genova, voir Genève. | |

|

|

|

|

Tableau ci-dessus : mots écrits

en u dans les manuels,

représentants en fait uv.

(1) Pour plŭĕrĕ, voir plŭĭt prononcé plu-v-it ci-dessous (M. Niedermann) ; ce dernier auteur ne va pas jusqu'à dire que v est étymologique. Et pourtant, tout concourt à l'affirmer.

(2) Pour -lăvō

> -lŭvō, le simple lŭō est une formation secondaire

sur ăblŭō. Pour les composés en

|

dans les manuels

|

|

en réalité (très probablement)

|

| ij d'origine proto-italique |

||

| fīō "(voie passive de "je fais") | fījō (MPL:127) | |

| pĭŭs "pieux" |

pījŭs

(pr-it. *pwījos) comme pĭĕtās en réalité pījĕtās "piété" (voir pitié) |

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus : mots écrits en i dans les manuels, représentants en fait ij.

Pour pĭŭs, pĭĕtās apparemment, il y a avait réalisation consonantique du segment final de la voyelle longue.

Christian Touratier utilise l'existence à l'oral des yods

et waws étymologiques non écrits (ci-dessous)

pour résoudre les contradictions apparentes dans un même

- entre i bref dans audĭō et i long dans audīre ;

- entre u

bref dans argŭō

"je prouve" et u long dans argūtum

.

Sa solution est de considérer qu'un

yod ou un waw articulé (mais non écrit) s'ajoute à la voyelle brève

pour lui conférer la valeur d'une voyelle longue : il y a

"réalisation consonantique du segment final de la voyelle longue".

Le même auteur discute dans un autre ouvrage de la quantité longue ou

brève de u dans statuo

"j'établis" (ILLL:104) : "Faut-il décrire statuo

à partir d'une suite phonématique /statuo:/ avec réalisation

biphonématique [uw] du

Les dictionnaires donnent : audĭō,

flŭō, argŭō avec i et

u brefs : si je comprends bien,

l'étude de la

Les mots latins ăllŭvĭō

"alluvion", dīlŭvĭŭm "déluge"

(voir ci-dessus composés en -lŭvō),

flŭvĭŭs

"fleuve", jŭvō

"j'aide", jŭvĕnĭs

"jeune", plŭvĭă "pluie"

étaient écrits respectivement dilvvium,

flvvivs, ivvo,

ivvenis, plvvia. Dans ces

cas-là, uv était donc bien

écrit vv. Il

s'agissait d'éviter l'ambiguïté de lecture

(ci-dessous).

Les conclusions présentées ici proviennent de l'étude de la

Je mets à part les mots composés (ădĭēns ← ădĕō, adjūtārĕ, advĕnīrĕ, invītārĕ...), que je donne entre parenthèses dans le tableau ci-dessous.

En excluant donc les mots composés, on peut généraliser ainsi :

- Pour I : I est toujours un ĭ

(sauf dans abietem,

arietem, parietem "sapin, bélier, mur") ; cette

situation fait l'objet de la grande partie ci-dessous premières

palatalisations ;

- Pour V :

- dans les groupes LV et RV, V est très

souvent un v (

- le groupe QV est un

- le groupe GV précédé de N est un

- le groupe GV s'il n'est pas précédé de N,

a la valeur gŭ(v) ;

- pour les autres cas, V précédé de consonne a très souvent la valeur ŭ(v).

Les deux tableaux ci-dessous présentent les prononciations de I et V dans les différentes situations pour "consonne + I + voyelle" et pour "consonne + V + voyelle".

|

- prononciation /bi/ : n. ăbĭēs

"sapin", răbĭēs

"rage", ...

- prononciation /b |

|

| RI + voyelle : | - prononciation /ri/

: n. ărĭēs

"bélier", n. părĭēs

"mur", ... - prononciation /r |

| autres cas : | (à part dans les

mots composés de type adjūtō

"j'aide") la prononciation est toujours /i/ et non / |

|

|

|

Tableau ci-dessus: Valeur de I latin derrière consonne et devant voyelle.

|

|

|

| BV + voyelle : | - prononciation /b - prononciation /b |

| CV

+ voyelle : |

toujours prononciation /k |

| DV + voyelle : |

- prononciation /d - prononciation /d - (/dw/ mots composés : advĕnīrĕ "arriver", ...) |

| FV + voyelle : |

toujours

prononciation /f |

| GV +

voyelle : |

- prononciation / - prononciation /g |

| HV

+ voyelle : |

toujours

prononciation / |

| JV

+ voyelle : |

(aucun exemple ?) |

| LV +

voyelle : |

- prononciation /l - prononciation /l - prononciation /l - prononciation /l |

| MV

+ voyelle : |

(aucun exemple ?) |

| NV + voyelle : |

- prononciation /n - prononciation /n - (/nw/ mots composés : convĕnīrĕ "convenir", invītārĕ "inviter", ...) |

| PV + voyelle : |

săpŭĭt (forme

de săpīvĭt "il

sut"), răpŭĭt ("il

emporta violemment"), ... |

| QV +voyelle : |

/ |

| RV + voyelle : |

- prononciation /r - prononciation /r - prononciation /r |

| SV +voyelle : |

- prononciation

/sʋ/ pŏsŭēre

"poser", ... - prononciation /s - (aussi /s |

| TV + voyelle : |

prononciation /t en tŭŭ : fătŭŭs "fade, insensé", mortŭŭs "mort", mūtŭŭs "prêté". |

| /wʋ/ + voyelle : | (aucun exemple ?) |

| XV + voyelle : | (mots composés :

|

|

|

|

Tableau ci-dessus : Valeur de V latin

derrière consonne et devant voyelle, pour chaque consonne. Je

mets des liens en bleu gras dans les cas où la valeur /

Dans les mots composés, un yod ou un waw peut exister après consonne :

- adjūtō

contient un yod

- convĕnĭō

contient waw

● ăbiĕtĕm, ăriĕtĕm, păriĕtĕm

(à ré-étudier en utilisant LDR, PH-2020:363-364).

Les trois mots ăbĭēs

"sapin", ărĭēs

"bélier", părĭēs

"mur" ont un comportement déroutant pour les linguistes (voir notamment

ISACVH, et surtout SCIYSL). Je présente ci-dessous leurs

particularités, puis des pistes d'explication.

(1) L'étude de la

(2) À une certaine époque, dans un registre où l'on aurait prononcé ĭ comme voyelle, l'accent aurait

porté sur ce ĭ. (Voir règle

3

de l'accent latin ; on est dans le même cas que fīlĭŏlŭm,

mŭlĭĕrĕm, caprĕŏlŭm juste ci-après). Toujours selon la même

règle 3, pour les formes ăbjĕtĕm,

ărjĕtĕm, părjĕtĕm, dans la

(3) Les descendants romans ont perdu le j

: AO

: ab

(4) Dans les descendants romans, le é

fermé ne peut pas s'expliquer par ĕ

étymologique simple (on attendrait è,

voir mutation

vocalique).

(5) Les descendants romans ne montrent jamais une palatalisation du

type ri

> ir, bi

> (u)j.

(6) Remarque pour les descendants de ăbiĕtĕm

: AO

ab

Pistes d'explication

Voici la position de P. Fouché, qui mêle deux explications :

Pour P. Fouché (PHF-f2157-158), il y a eu une évolution ĭ > j pour deux raisons : 1. analogie sur le datif et l'ablatif pluriel (parĭĕtĭbŭs > parjĕtĭbŭs d'où parjĕtĕm), 2. dans les groupes "paríĕte túa, paríĕte ílla", l'accent principal de tūa, ĭlla aurait "attiré à lui l'accent secondaire de paríĕte", d'où paryète. Il faut que je voie si dans son œuvre, il y a une explication pour la suite de l'évolution : aboutissements AO : abẹt, arẹt, parẹt...

Voir l'explication fournie par V. Väänänen (OATLR:2), G. Millardet (LDR:327-328). Voir la "loi

de l'accent sur la voyelle la plus ouverte".

RLR LXI, 357-360.

Intolérance du latin à certains schémas rythmiques

Le latin est intolérant à certains schémas rythmiques, comme R. Garnier l'a démontré (ALLRL).

Le schéma rythmique suivant n'est pas accepté par les latins : [ ͜´ ͜ ͜ ] / [ ͜ ͜´ ͜ ͜ ] (ALLRL:9).

Cela signifie que le paradigme mulier / mulierem n'est "pas toléré".

La forme ăres pour ărĭēs "bélier" est

attestée dans

aries,

quod eum dicebant ares veteres

"aries

[le bélier] tire son nom du fait que les anciens disaient ares"

Dans ares, la quantité vocalique de e n'est pas connue, mais on a sans doute affaire à ē vu les descendants actuels.

Dans les langues romanes, tous les descendants

● mŭlĭĕrĕm, fīlĭŏlŭm

Le caractère v

est toujours prononcé [w] après q

et très souvent après g

: il constitue les

Il s'agit invariablement du

Il est présent dans de très nombreux mots :

æqvvs "plat", aqva "eau", eqvvs "cheval", qvattvor "quatre", qvid "quoi", seqvor "je suis (suivre)"...

Voir évolution de qv ci-dessous.

Il s'agit très souvent du

Voir évolution de gv ci-dessous.

Il y a dix mots concernés (avec leurs dérivés) (RP/Gw/L:109) :

angvis "serpent", ingven "aine", langvet "il est affaibli" (langvor "langueur"), lingva "langue", ningvit "il neige", pingvis "gras", sangvis "sang", stingvit "il éteint", vngvis "ongle", vngvit "il oint" (vngventum "onguent").

On doit rajouter quatre verbes instables qui peuvent se "labialiser" (RP/Gw/L:108-109) :

disting(v)it "il distingue", ling(v)it "il lèche", restring(v)it "il serre", ting(v)it "il teint".

On constate que dans tous ces cas, gv

retranscrivant /

Dans la généalogie des consonnes latines, /

(Exemples de PHL4:92-93, 151) :

pr-i-e. */(V)

- à l'intervocalique : pr-i-e. (acc) *snóygʷʰom > lat (acc) nĭvĕm "neige"

- à l'initiale : pr-it. *gʷenjō > lat vĕnĭō "je viens" ; : pr-it. *gʷīwō > lat vīvō "je vis"

Ce n'est qu'en position

pr-i-e. */n

- pr-i-e. *sni-n-gʷʰ-énti > lat ninguĭt

"il neige" (voir Wikipédia ninguit)

Devant consonne, pr-i-e. */

pr-i-e. */V

- pr-i-e. (nom)

*snóygʷʰos

> pr-it. (nom)

*sniks > lat (nom)

nix "neige"

À la règle "/

- un cas de /

- deux cas de /

ci-dessous N + V + voyelle.

On peut citer ambĭgŭŭs

(RP/Gw/L:108), argŭō "je prouve"

(CIAPuL:235)... Entre les deux voyelles en hiatus,

un waw

épenthique ou étymologique était sans doute prononcé : */ambigʋwʋs/, */argʋwóː/.

Voir ci-dessus ŭv écrit V.

Pour argŭō, le w est sans doute étymologique : voir réalisation consonantique du segment final de la voyelle longue.

Pour cv + voyelle : V représente une voyelle, mais assez tôt, au cours du Ier siècle avant J.-C., la consonification de ŭ après c aboutit à la même prononciation que dans qv, voir ci-dessous évolution de c + ŏ, ŭ en hiatus.

Après l ou r

(

(Quintilien 12, 10, ) Æolicœ quoque litteræ, qua servum cervumque dicimus, etiamsi forma a nobis repudiata est, vis tamen nos ipsa persequitur.

Quant au digamma éolien [ϝ prononcé /w/], quoique nous en ayons rejeté la forme, nous en conservons la force, pour ainsi dire, malgré nous, lorsque nous prononçons certains mots, tels que servus et cervus (QPLJ:472).

Voir ci-dessus le caractère digamma.

Voir DLCALI:119-120 qui cite Touratier (SPQG:247) : « on constate que /w/ n’est possible que dans les groupes biphonématiques et après une liquide : rw (cf. neruus, aruus) et lw (cf. aluus, uoluo) ». Il faudrait nuancer en disant : et très marginalement après d, n, s.

Ci-dessous, solvō provient de se + lŭō, donc tout se passe comme s'il y avait consonification en latin si LV n'est plus à l'initiale : ŭ > v (à étudier).

après l : alvvs, calvvs, fulvvs, gilvvs, milvvs, salvvs (salvare), silva, solvo, volvo...

après r : arvvm, cervvs, cvrvvs (cvrvare), ervvm, nervvs, parvvs, servvs (servire)...

Donc les manuels et les dictionnaires écrivent de façon exacte :

alvus,

calvus, fulvus, gilvus, milvus, salvus (salvare), solvo, volvo.

arvum, cervus, curvus, ervum, nervus, parvus, servus (servire).

Il faut rappeler que ce contact v / u facilite l'amuïssement de v (ervum > erum ; servus > serus...).

Au contraire des cas précédents :

malva "mauve (plante)" est malŭă (IPHAF:144) ; c'est un mot d'origine sémitique, voir l'hébreu מַלּוּחַ (malúakh) ;

belva "gros

animal" serait bēlŭă

(SSL:8,11).

Aussi : prŭīnă "gelée blanche".

Dans cette catégorie entre

aussi le cas des parfaits forts, de type vŏlŭĭt

:

Par exemple : vŏlŭĭt "il

voulut", dŏlŭĭt "il eut mal",

mŏrŭĭt "il mourut"... Il faut

noter l'ambiguité avec les caractères latins : volvit vŏlŭĭt "il voulut" et volvit

vŏlvĭt "il roule".

Pour rŭīnă

"ruine", rŭĕrĕ

"se ruer", ērŭĕrĕ

"déterrer", RV représente rŭv

(ŭv écrit V).

Voir ci-dessous évolution de type corvus > *corbus.

Dans deux cas, V a la valeur /

RP/Gw/L:110-111 : dissyllabiques tĕnŭĭs,

tĕnŭĕ, tĕnŭĕm, tĕnŭīs, trisyllabiques tĕnŭĭă,

tĕnŭĭŭs, tétrasyllabique extĕnŭātŭr.

"Le comportement de /w/ est ici exactement celui qu'on observe dans seruō et soluō."

Il faut remarquer que GENVA gĕnŭă

"genoux" s'oppose à GENVA Gĕnŭvă "Gênes", où

ŭ représente ŭv

(> it Genova)

(ci-dessous).

Cependant tenvis

avait peut-être aussi une prononciation avec V = ŭ

("Tenve représente ten-uis,

qui, comme on sait, se disait à côté de tĕ-nŭ-ĭs"

Littré

"ténu" ; et justement dans ce cas, il est fort possible que a.fr. tenve

représente au contraire tĕ-nŭ-ĭs

selon le scénario

ci-dessous). Les spécialistes ont discuté sur la valeur de ce contact

entre phonèmes : tantôt V est considéré comme consonne, tantôt comme

voyelle, tantôt comme un élément de diphtongue, voir le cas ci-dessous caulŭm

> cavolo).

Dans tous les autres cas, V a la

valeur ŭ(v)

:

Pour Gĕnŭă "Gênes ; Genève", il semble qu'il y ait un w étymologique, voir Gĕnăvă. (ci-dessus ŭv écrit V).

Pour les autres mots, il y avait sans doute souvent un w épenthique, voir ci-dessous : ŏ, ŭ en hiatus : annŭŭs (annŭalĭs) "annuel", contĭnŭŭm "continu", Gĕnŭă "Gênes", jānŭārĭŭs "janvier", mănŭālĭs "à la main", strēnŭŭs "diligent".

- Prononciation /s

La prononciation /s

Il faut mettre à part les dissyllabes avec hiatus :

sŭă

"sa" (voir IPHAF:144 pour cŭī,

fŭī). Pour suō "je

couds" : je ne sais pas si u a

la valeur de ŭ ou w

(suĕrĕ, con

+ suĕrĕ > consuĕrĕ : ?)

suādērĕ "conseiller", suāvĭs "doux", suĕscĕrĕ "s'accoutumer", Suessĭōnĕm "Soissons", Suēvi "Suèves, peuple germain"...

Également dans les mots composés :

persuādērĕ "persuader", consuĕscĕrĕ "accoutumer", consuētūdo "habitude", mălĕsuādă "mauvaise conseillère" : SSL:25.

- Prononciation /s

Si S + V + voyelle n'est pas en début de mot, V est la voyelle ŭ

: pŏsŭēre

"poser" (SSL:26).

Seuls deux mots témoignent d'une prononciation /d

Dans les autres mots, le V est la voyelle ŭ : cardŭŭs "chardon", dŭŏ "deux", dŭŏdĕcĭm "douze", vĭdŭă "veuve", ...

- Pour consonne + I + voyelle :

dans les autres cas (à part abietem,

arietem, parietem), on a affaire à la voyelle ĭ

en hiatus. Cette voyelle évoluera vers une une consonification

quasi-systématique (comme pour ĕ),

à

l'origine des premières

palatalisations ci-après.

- Pour consonne + V + voyelle :

dans les autres cas, en plus des cas cités ci-dessus, on a affaire à ŭ(v) en hiatus. L'évolution de

cette voyelle est complexe, voir évolution

de ŭ, ŏ en hiatus

ci-après.

(27 janvier 2019) Cet aspect dans l'étymologie des mots occitans et français est sous-étudié, sans doute par méconnaissance. Je présente ci-dessous plusieurs réflexions personnelles.

J'appelle yods et waws épenthiques

les yods et waws apparus par épenthèse

dans la succession "voyelle + voyelle appartenant à deux syllabes

différentes", c'est-à-dire dans les

Exemple : jānŭārĭŭ(m)

"janvier" pouvait être prononcé avec un

Or dans les situations "u ou i + voyelle", des yods et waws étymologiques pouvaient déjà très

bien exister. La différence avec les

yods et waws épenthiques devenait alors délicate (mais encore

possible par la bonne connaissance des

Exemples :

- /flʋwéré/

"couler" est écrit flŭĕrĕ

alors qu'il contient un w étymologique (< pr-it. *flūgvere

ci-dessous, voir [gw]

> [w], voir

- sans doute : vĭdŭă(m) "veuve"

était prononcé avec un

Les latins ont pris le parti de

n'écrire aucun de ces sons, sauf les waws dans les mots en juv-

et en -uvi-

pour éviter l'ambiguïté de lecture (ci-dessous)

: jŭvĕnis

"jeune", jŭvō

"j'aide", plŭvĭă

"pluie" étaient écrits avec v.

Concernant

les

yods et waws étymologiques, cela a créé une incohérence notable

à l'écrit, un même

ŭ

et ū :

flŭō, flūxī, flūxŭm, flŭĕrĕ "couler", voir ci-dessous réalisation consonantique du segment final de la voyelle longue ;

ŭ et ŭv :

plŭĕrĕ, plŭĭt "pleuvoir, il pleut", plŭvĭă "pluie"

Dans plŭĕrĕ, plŭĭt, il y

avait un v non écrit (de

nature étymologique, voir pr-it. *plowō

in pr-i-e.

Remarque : au cours de la

réalisation des pages de ce site, j'ai souvent réalisé que des yods ou

waws non écrits, que je pensais épenthiques, étaient en fait

étymologiques. Les informations sont difficiles à trouver, et cela met

en évidence la mauvaise connaissance de cette habitude graphique des

romains par les auteurs modernes.

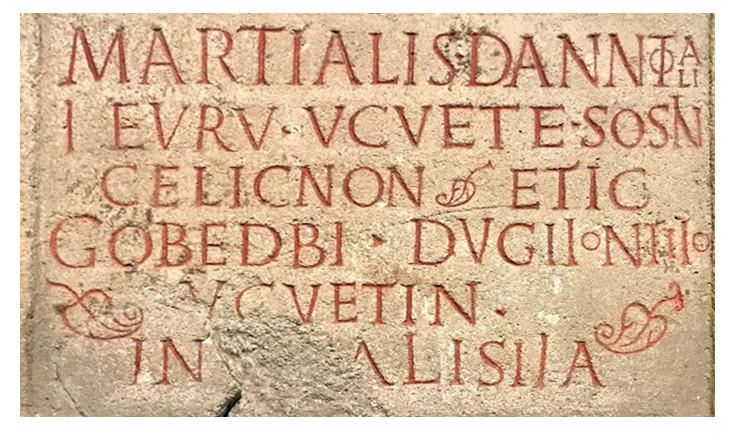

Quelques écrits latins contiennent des v épenthiques, ou des i épenthiques :

- i épenthique (TSSLT:58, 98) :

Martiias pour Martias ;

Quintiius

pour Quintius ;

Sallustivo

pour Sallustio (TSSLT:58, 98) ;

ci-dessous, avec effet ouvrant sur la

voyelle

poveri

pour pueri (TSSLT:58, 98).

Voici mes sources :

Explications de Max Niedermann :

PHL4:104,105 : "Dans les groupes i

+ voyelle de timbre différent et u

+ voyelle de timbre différent, formant deux syllabes, i

et u ont développé à leur

suite, comme sons transitoires, les semi-voyelles respectives j

et v. L'écriture, d'ordinaire,

ne marquait pas ces phonèmes parasites. On orthographiait donc pius

"pieux", via "route", duo

"deux", pluit "il pleut", tout

en prononçant

Explications de Solmsen fournies dans MPL:128 :

"Après u

il n'y aurait eu nulle part de v

proprement dit, mais seulement le son de la détente de la voyelle u, quand on passe de cette voyelle

à une autre ; même là où l'étymologie indique l'existence de v,

comme dans juvenis, ce v se serait affaibli jusqu'à se

confondre avec le son de la détente d'u

précédent. A l'époque républicaine ce son fugitif n'aurait pas été noté,

et à l'époque impériale on l'aurait noté seulement dans les mots qui

autrement auraient pu être épelés incorrectement (...)".

Exemples de

Christian Touratier :

- pour yod

: "audio correspondant

à la réalisation [awdijo:] de la séquence phonématique /awdi:o:/" (CIAPuL:234-235).

- pour waw : [Si on a la succession : "liquide initiale ou non précédée d'une voyelle + u + voyelle"], "alors u note un phonème vocalique /u/ qui avait toute chance de présenter une variante [uw], ruo et luo devant très certainement se prononcer [ruwo:] et [luwo:] plutôt que [ruo:] et [luo:] avec hiatus" (CIAPuL:236).

Cas de jŭvō "j'aide" (identique au cas de jŭvĕnis "jeune")

(CIAPuL:235) : "On peut même penser que iuuo, prononcé [juwo:], est la réalisation de /iu:o/ (...) La particularité du verbe iuuo serait alors purement orthographique : la séquence phonique [uwo] y était transcrite uuo et non pas seulement uo (comme dans abluwo: écrit normalement abluo), parce qu'elle était précédée d'un i : une suite graphématique uo ne pouvant se lire après voyelle que [wo] (cf. auo de auus ou lauo), une graphie *iuo aurait correspondu à une prononciation [iwo:], comme dans niuosus ou nominatiuo de nominatiuus, et non pas à [juwo:]"

Je place ici un paragraphe général sur les effets des

D'une façon universelle, l'existence d'un

L'

Mais les hiatus enfreignent le

C'est donc souvent par influence savante qu'ils sont maintenus.

C'est-à-dire que l'

L'insertion d'une consonne

Ce peut être aussi :

- g /g/ (păvōrĕm > *paore > AO pagọr "peur") ;

- z /z/ (vāgīnăm > AO gaïna, gazina "gaine", păvīmentŭm > AO païmen, pazimen, pavimen "pavé") ;

- h

/

- v

(sans passer par le stade waw ?) : par exemple la composition médiévale

dea + -essa > AO dev

- la voyelle é entre i

et

Il me semble qu'une première consonne épenthique a pu évoluer en une seconde, par exemple :

/

/

/

À mieux étudier.

Voir ci-dessous : descendance des waws et g épenthiques,

Les épenthèses peuvent se réaliser en position

Concernant le processus phonétique, Georges Millardet puis Gérard

Genot écrivent :

(LDR:323) "La rencontre des voyelles à la

frontière syllabique produit donc des effets de fermeture comme fait la

rencontre des consonnes. (...) Mais le plus souvent la fermeture aboutit

à une consonification, qui peut être totale ou partielle. Si elle est

totale, l'

Mais la consonification peut être partielle,

c'est-à-dire que celle des deux voyelles qui tend à se fermer, se

segmente en deux éléments : c'est l'un de ces deux éléments, celui qui

touche à la frontière syllabique, qui devient plus fermé que l'autre, et

se consonifie. Là est l'origine des consonnes transitoires si fréquentes

dans certains idiomes romans :

Pour l'italien Bartolomeio, Andreia :

(LDIL:90) "(...) mais il semble bien (voir la

forme Andreia) que l'on ait

ici une épenthèse analogue à celle de /v/ ou /g/ au contact de /u/. Elle

se constitue de la même manière : l'élément déterminant,

qui est le /e/ menacé de perte de valeur syllabique par sa position en

Voir ci-dessous résolution

d'hiatus

par insertion de v au

contact de o, u.

Remarque : En grec, il existait

des sons de transition, LG:14 : "Le mycénien était encore pourvu de

signes notant *y [yod] (mais

dans une mesure restreinte seulement) et *w

[waw], ainsi que des sons de transition (qui ne sont pas des

À l'intervocalique, sachant que v et g étymologiques latins se sont très généralement amuïs au contact de o, u latins, la coexistence des variantes dialectales suivantes laisse perplexe : AO et OM paur / pavor "peur" (< păvōrĕm) ; AO oncle /avoncle "oncle" (< ăvŭncŭlŭm) ; AO et OM aost / agost "août" (< agŭstŭm)... Dans ces paires de mots, pavor, avoncle, agost semblent tenir leur voyelle d'une influence savante du latin ; mais est-ce le cas ?

Examinons les variantes dialectales provenant de quelques mots latins ayant perdu une consonne :

abŭndare → AO aondos, abondos, avondos, ahondos "abondant"

agŭstŭm > AO aost, agost, ahost, asost (azost ?), avost... "août" (Voir les discussions sur la consonne interne à DOM "aost").

păvōnĕm > AO paon, pau, paho ; OM pavon, pabon, etc. "paon".

păvōrĕm > AO paor, paur, pavor, pagor "peur".

Au regard des lignes qui précèdent, on peut proposer la sorte de règle

suivante : pour un mot latin, si l'on connaît des descendants avec des consonnes

épenthiques différentes de la consonne latine, en plus de la la

variante avec consonne latine, il est tout à fait vraisemblable que la

variante avec la consonne latine soit populaire, que sa consonne soit en

fait épenthique ; par exemple dans dans agŭstŭm > AO aost / avost / agost / ahost, la

variante agost peut très bien être populaire, acquise par

En fait le problème est souvent difficile, voir par exemple ăvŭncŭlŭs

"oncle" ci-dessous. Il faut procéder au cas par cas.

La

- lat fāgŭ(m) > */faʋ/ > */faʋ̯/ > pr fau /faw/ "hêtre" (fagum > fau) ;

- l.i.P. cahuchu > fr "caoutchouc" > oc cauchó /kawtʃʋ/ ;

- voir les mots français de type "jouet", "suer" prononcés avec synérèse, mais avec diérèse en français méridional.

La consonification d'une des deux voyelles

permet également de résoudre l'hiatus. Voir notamment les yodisations

ci-dessous.

L'

Par exemple :

- a.fr. meür > "mûr" (LDR:322), voir voyelles longues françaises ;

- quĭētŭs

> *quētŭs (LDR:333) ;

- voir aussi Réduction de diphtongue ou de triphtongue.

L'haplologie

peut se produire si les deux timbres sont identiques : imperii

> imperi (LDR:321).

Sans disparaître, l'

(LDR:332) "... les remèdes apportés laissent souvent les cas d'hiatus à mi-chemin de la guérison..."

- (basculement d'accent : loi de l'accent sur la voyelle la plus ouverte) rēgīnam > */réina/ > reina "reine" ;

Max Nierdemann, cité ci-dessus,

réduit les cas d'épenthèse à "i

+ voyelle de timbre différent et u

+ voyelle de timbre différent, formant deux syllabes". Il faut donner

les précisions suivantes :

- Pour yod

épenthique : l'épenthèse se réalisait sans doute fréquemment

pour les nombreux cas avec ĭ, ĕ

+ voyelle en hiatus, mais la prononciation a abouti, d'une manière ou

d'une autre, au système des premières

palatalisations. Voir aussi les quelques autres

descendants ci-dessous.

- Pour waw

épenthique : l'épenthèse se réalisait certes dans les cas ŭ + voyelle en hiatus, cas fréquent

en latin. Mais certains descendants actuels montrent qu'elle s'est

produite dans d'autres cas :

- parfois entre les deux éléments de la diphtongue au (ci-dessous) : it cavolo < caulum "chou", peut-être par réaction à la monophtongaison de au ;

- dans un hiatus secondaire : agŭstŭm > *aostu (> "août").

Les

- it

continovo

< contĭnŭŭm

"continu" : ici il y a eu épenthèse entre deux u

(mais peut-être influence analogique de continovare < continŭārĕ)

Ce paradoxe n'est pas réellement signalé par les linguistes.

Il s'agit de l'existence des deux évolutions contradictoires :

• amuïssement :

- de yod au contact de e,

i (eus pour ejus,

Pompeus pour Pompejus...

TSSLT:58)

- de

waw au contact de o, u

(ci-dessous)

• rétablissement, ou apparition :

- d'un yod épenthique au contact de e,

i

- d'un waw épenthique au contact de o,

u (et il faut rajouter le rétablissement

savant de waw, ci-dessous).

On pourrait se demander si les latins ne prononçaient pas toujours ces yods ou waws intervocaliques, même sans les écrire. Mais les aboutissements actuels de type oc paur, it paura /paʋra/, fr "peur" < păvōrĕm, fr "paon" < pāvōnĕm montrent que v s'est effacé dans ces mots (ce qui montre très certainement que la consigne de type Prob,176 pavor non paor a été vaine, voir inventaire ci-dessous).

Il y a donc bien deux évolutions contradictoires. Je pense que ce paradoxe peut être expliqué par le fait que l'un ou l'autre phénomène prévalût en fonction des époques, et en fonction des standards dialectaux des régions.

Je donne ci-dessous des exemples de yods et de waw (ou v)

épenthiques ayant pu apparaître à des

époques très différentes (Antiquité, Moyen Âge, et plus tard

sans doute).

Selon les époques et les régions, au moins en domaine d'oc, le yod épenthique peut rester à l'état de yod ou (peut-être ?) évoluer en [dj] (renforcement du yod).

"Premières

palatalisations" : je propose ci-dessous une théorie nouvelle

sur l'influence d'un yod épenthique hypothétique pour expliquer

l'évolution de type līnĕŭm

> linge (également abbrĕvĭăt

> abreuja). Cela affecte de nombreux mots.

Autres cas

:

Voie savante :

ĭdĕă(m) > oc idèa [idèyo], cat idea ([idéya] ("pronúncia vulgar" DCVB)

stătŭă(m) > estatuia (l, g, lim) (voir aussi statova, estadal)

thĕātrŭm

> auv teiatre (voir aussi tiatre)

mĕŭ(m) > esp mío

[miyo]

(TSSLT:99)

tŭŭ(m) > esp tuyo (TSSLT:99) : ici, yod au lieu de waw

Andrēă(m) > Andreia (LDIL:90), voir port Andreia, Eur.cent. Andreja ;

Barthŏlŏmæŭ(m)

> Bartolomeio (LDIL:90)

dēstrŭĕre > *distruiere > (renforcement du yod) destruggere (LDIL:90, mais plutôt *dēstrūgĕre, voir étymologie de destruire).

(parfois le i épenthique n'est pas écrit car il suit un i : Aquītānĭăm > oc Guiana [giyano/a] "Guyenne")

-ātăm

> variante v-a

Aquītānĭăm (Aquītānăm)

> lim Aiguiana

[aygiyano/a], oc Guiana

[giyano/a] "Guyenne",

voir Aquītānĭăm

ci-dessous.

a.fr.

baer

> "bayer" /bayé/ (

a.fr. quaer > "cahier"

carrūcăm > fr "charrue" > (

pūrāre > dér a.fr.

puree [puréë] (purée) >

(

trăgēmăm > AO dragea,

drageia, drigeia,

trageia "dragée" (tr- > dr- ; évolution de

vōcālĕm

> a.fr. voieul

(< *voiel). Le i

est épenthique devant é ; pour

la finale

Voir ci-dessous ŏ,

ŭ en hiatus > v, b

(souvent w épenthique).

Les linguistes donnent :

jānŭārĭŭm > *yan

vĭdŭăm

> a.fr. vedve

*/védv

D'après ces auteurs, ŭ en

hiatus s'est consonifié pour donner v.

jānŭārĭŭm

> "janvier", genovier

Pour jānŭārĭŭm

> "janvier", AO genovier,

contrairement à la position des linguistes ci-dessus, je pense que la

comparaison avec l'AO (genovier)

suggère plutôt un scénario avec "épenthèse

de v puis

jenŭārĭŭm > *jenovariu > a.fr. jenvier > "janvier"

(toutes les formes romanes dérivent de jenŭārĭŭm selon

Je pense qu'il faut voir le même scénario dans a.fr. anvel "annuel", AO mambal "manuel", et probablement aussi dans a.fr. tenve, teneve, terve "ténu". Voir ci-dessous ŏ, ŭ en hiatus.

Le cas de malŭă "mauve" > AO malva... est incertain.

vĭdŭăm > "veuve"

L'erreur est probablement d'un type un peu différent pour vĭdŭăm "veuve", puisque vĭdŭă (VIDVA)

représentait très certainement vĭdŭvă avec un v

étymologique (voir ci-dessus ŭv

écrit V). L'

Pour l'occitan, voir ci-dessous métathèse

de type : vĭdŭă > veusa.

Pour le français on a donc :

*vĭdŭvăm > *vedova > vedve > a.fr. "veuve"

(projetbabel

Certains mots, notamment italiens, parfois AO, contiennent un v qui n'existait pas en latin, et qui ne provient pas de la consonification de ŭ. Il est logique de penser que ce v provient d'un waw épenthique au contact de o, u.

Il en est de même pour les g

provenant de

G. Genot (LDIL:89) signale que cette épenthèse de v

(comme parfois de g dans les

mêmes situations) se réalise en position

Je parle ici de la descendance de waw épenthique dans les hiatus

annŭālĕm > annovale

(DLNI:208), a.fr. anvel "annuel"

attĕnŭārĕ > attenovare

(DLNI:208) (voir tĕnŭĕm ci-dessous)

continŭārĕ > continovare (DLNI:208)

contĭnŭŭm > variante

it continovo "continu" (

ēlectŭārĭŭm > variantes it elettovario, lattovaro "électuaire"

Gĕnŭă(m) > it Genova "Gênes" (

jānŭārĭŭ(m) > variante AO genovier, "janvier"

Mantŭă(m) > it Mantova "Mantoue" (

mănŭālĕ(m) > it manovale

"manœuvre" (

mĭnŭĕrĕ

> mĭnŭārĕ

> a.it. menovare,

cat minvar, esp

menguar

(ci-dessous), etc. (DÉRom)

*pactŭīre

> variante it

pattovire

"convenir" (

Pădŭă(m) > it Padova

"Padoue" (

pæŏnĭă > Pomp PÆVONIA (FEW 7:465b) (voir aussi ci-dessous "pivoine")

plŭĕrĕ, plŭĭt "pleuvoir, il

pleut" (il s'agit d'un w étymologique non

écrit)

rŭīnă(m) > it rovina

"ruine" (

stătŭă(m)

> a.flor.

statova (

strēnŭŭ(m)

> variante it

strenovo

"vaillant" (

tĕnŭĕm > *tenove > a.fr. teneve, tenve, terve "ténu, maigre" (voir attĕnŭārĕ ci-dessus)

vĭdŭă(m) > it vedova (

victŭālĭăm > it vettovaglia "victuailles" (

a.b.fr. *thwahlja

> AO

toalha >

it tovaglia (analogie sur vettovaglie

ci-dessus, ou nouvelle épenthèse)

Les représentants actuels de pæŏnĭă

"pivoine" dans la

Concernant le v, bien qu'on

dispose de l'inscription Pomp

PÆVONIA (ci-dessus), où v

est

L'AO

pezonia "pivoine" semble être

emprunté vu sa terminaison

Je parle ici de la descendance de waw

Le cas est sans doute voisin de tĕnŭĕm

(ci-dessus tĕnŭĕm et attĕnŭārĕ).

Les cas ci-dessous concernent la diphtongue au

tonique suivie de l.

Je subodore une analogie partielle du schéma -aulŭs sur le schéma -abŭlŭs / -ābĭlĭs. En effet, en italien : caulŭm, tăbŭlăm, laudābĭlĕm > cavolo, tavola, lodevole.

caulŭ(m) > cavolo "chou" (

naulŭ(m) > variante

it navolo

(pour naulo, nolo "fret") (

Paulŭ(m) > it Paolo > variantes it

Pavolo, Pagolo, esp

Pablo (

Pour l'espagnol, l'évolution est ambiguë. Par exemple dans Paulŭ(m)

> Pablo, on peut proposer soit une simple consonification de u

devant l : Paulŭ(m) > */pa

L'espagnol semble présenter une "facilité de consonification de u", voir par exemple u après l dans "Îles Malouines" > Islas Malvinas.

Toujours pour l'espagnol, l'évolution părăbŏlăm > *păraulăm

> a.esp.

parabla > (métathèse)

esp palabra présente

la même ambiguïté que Paulŭs ci-dessus, c'est-à-dire qu'on ne

sait pas si u devant l s'est consonifié en b, ou

si un v épenthique est apparu entre a et u (*paraula

> *parabula > *parab'la) ; l'évolution directe lat.cl. părăbŏlăm > (

Je parle ici de la descendance de waw

ădultĕră(m) > *aultera > AO av

agŭstŭ(m)

> aost > avost

"août" (voir augŭstŭs)

Causalone > *Cawalone > *Cawlaone >

Caulaho > Calavon (

dōgă(m) > doa > prov, v-alp... dova "douve"

interrŏgārĕ > *interroare > oc

entrevar,

a.fr. enterver

Lŭdŏvīcŭs > *Luois > oc Loís,

Lovís

Nātālĭs (dĭēs) >

(dissimilation

a-a > o-a) *nōtālĭs > fr Noël > (

pāvōnĕ(m) > *paonem > variantes it pavone, pagone, oc pavon "paon", AO paho

păvōrĕ(m) > paorem

> variantes AO pav

*Radolfŭs > Raolfus > oc Ravós (Ravoux), "Raoul"

tēgŭlă(m) > *tēula > piém tivola,

tivula

(

vōcālĕm > a.fr. vouel, sans doute prononcé [vówéːl] (> angl vowel "voyelle"). On a un w épenthique derrière ó, voir aussi l'autre variante a.fr. voieul ci-dessus. Le c latin devant a disparaît (voir jocari > jouer) et entraîne l'hiatus. Voir aussi ci-dessous power. En AO, seul le mot savant vocal "vocable, voyelle" est attesté.

Tous les cas avec v latin au contact de o, u, b latlin au contact de o,u, sont susceptibles de rentrer dans cette catégorie.

En occitan, on trouve un v

d'

Dans "pouvoir" < *pŏtērĕ,

il y a eu amuïssement de t

latin en français (t

> ∅) (> a.fr.

poeir, pooir), mais selon

Pierre Fouché (PHF-f3:646) le v,

attesté seulement au XIIIe siècle, ne serait pas

Pour l'anglais power

"puissance, pouvoir", issu de l'angl-norm poer

(< a.fr. poeir),

il faudrait étudier si w a la

même origine que ci-dessus, ou bien s'il est d'origine

Pour vōcālĕm > a.fr. vouel > angl vowel, voir ci-dessus.

Pour le français généralement, P. Fouché (PHF-f3:645-647) estime que les waws

Le yod

L'évolution du yod

L'évolution du yod

Cette évolution est un d'abord un renforcement (

Pour comprendre la nature du yod, il faut se reporter à "nature

du

yod

et du waw".

D'abord, le système phonique du latin exigeait que ce yod fût prononcé

de façon particulièrement énergique (IPHAF:76). Cela est un renforcement "par nature",

"automatique", du yod. On peut distinguer :

- renforcement en

-

Ensuite, le yod a eu d'autres origines dans l'histoire, et on peut

distinguer trois phases où le yod est

apparu secondairement, et où il est susceptible

d'être renforcé. La 2e phase et surtout la 3e

phase sont le fruit de réflexions personnelles. Voici ces trois phases.

- 1e phase (affectant toute la

- 2e phase : (affectant toute la

- 3e phase : (seulement en nord-occitan

et en français) au Ve siècle (?), la spirantisation du g intervocalique

Concernant la consonne obtenue /dj/, elle reste prononcée ainsi de nos

jours en occitan, et n'a pas subi la "désaffrication" comme en français

(perte de la composante

Examinons le devenir du yod en fonction de ses trois phases

d'apparition ci-dessus.

On parle ici du yod

En plus du yod

(Je pense que la première étape de

À l'initiale

À l'initiale, le yod primaire ainsi que dy,

gy évoluent très généralement en dj

en domaine d'oc. Seul le béarnais voit un affaiblissement en /y/.

|

latin LPC

|

|

occitan

|

|

français

|

|

/ dĭ-, gĭ- : voir dĭ |

|

/y/ (béar) |

|

/j/ |

|

dĭŭrnŭm / |

|

iorn /yʋr/, /yʋrn/ (béar) |

|

jour |

|

jăcĕrĕ / |

|

iàser (béar) |

|

gésir |

|

jăm / |

|

ia (béar) |

|

(déjà : dès ja) |

|

jŏcārĭ / |

|

iogar /yʋga/ (béar) |

|

jouer |

|

jŏgum / |

|

iog /yʋ/ (béar) |

|

joug |

|

|

|

|

|

|

Tableau : exemples de l'évolution de

yod à l'initiale, identique à celle de dy.

Après consonne

Après consonne, le yod primaire ainsi que dy, gy évoluent très généralement en dj en domaine d'oc. Seul le béarnais voit un affaiblissement en /y/.

|

latin LPC

|

|

occitan

|

|

français

|

|

C + /yy/ dĭ, gĭ : voir dĭ |

|

C + /y/ (béar) |

|

C + /dj/ > /j/ |

|

hŏrdĕŭm |

> |

òrdi |

|

orge |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tableau : (à continuer)

À l'intervocalique

Selon (IPHAF:77) : "Par la suite en Gaule (et en Ibérie) le yy géminé intervocalique s'est affaibli et simplifié en y au Ve siècle."

L'auteur omet le sud de la Gaule, ou yy intervocalique a souvent donné /dj/, par exemple :

nominatif mājŏr > oc màger ;

accusatif mājōrĕm > oc major.

(Pour le français "majeur", la prononciation initiale était maieur : FEW 6/1:59b).

|

latin LPC

|

|

occitan

|

|

français

|

|

/ -dĭ-, -gĭ- : voir dĭ |

|

/y/ (béar) |

|

/j/ |

|

rădĭāre |

|

raiar |

|

(couler) |

|

cŏrrĭgĭăm |

|

correia |

|

courroie |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

mājŏr |

|

màier (béar) maire "maire" |

|

(aîné)

maire |

|

|

|

|

|

|

Tableau : évolution de yod à

l'intervocalique, identique à celle de dy,

gy intervocalique.

À l'intervocalique, l'évolution de g

intervocalique donne plusieurs aboutissements, voir ci-dessus évolution

de

g intervocalique.

Les deux aboutissements populaires principaux sont /y/ et /dj/.

Ainsi on peut supposer les deux scénarios suivants :

- plāgă(m) >

- plāgă(m) >

L'aboutissement plaga semble

être une le fruit d'une influence savante.

(K intervocalique devant e et i

a déjà subi les

Devant a, o, u, à

l'intervocalique :

- Devant a :

Citons GIPPM-2:85 : "Dans la

région

À continuer.

pedica > piège.

Voir aussi la convergence de v, b, f latins à l'intervocalique.

Voir par exemple la carte ALF:923 "du vin nouveau". On y voit à la fois l'évolution du v initial (vin) et du v intervocalique (novèu). Ces deux évolutions mènent exactement aux mêmes aboutissements dans les mêmes aires géographiques : /v/ à l'est et /b/ à l'ouest : lo vin novèu / lo bi(n) nobèu.

Concernant la position postconsonantique, les aboutissements sont, eux aussi, conformes au même schéma, voir par exemple la carte ALF:1226 "servante" (le type servènta/serbènta est représenté à peu près partout, malgré l'emploi d'autres types, notamment chambriera).

En Gascogne

existent deux autres aboutissement, seulement en position intervocalique

: /w/ ou /

Enfin, le v intervocalique devenu final évolue en

Dans toutes les régions du domaine d'oc, les destins de v et b latins intervocaliques se sont confondus (évolution de b intervocalique), même en position intervocalique devenue finale : clăvĕm > clau "clef", trăbĕm > trau "poutre". (Il faut que j'étudie finement les cartes AFL en Gascogne, où je ne sais pas si v et b donnent exactement la même répartition de w, β).

| v /w/ latin (1) | > | v

/v/ à l'est, b /b/

à l'ouest (de l'Hérault et la Lozère à la Gascogne) (2) (cartes ALF "du vin nouveau", "laver", "servante") |

| u /w/ à l'intervocalique en Gascogne

(avec une variante / |

||

| -u /w/ en position

intervocalique devenue finale, dans tout le domaine occitan (carte ALF "clé") |

(1) Si intervocalique au contact de o, u : amuïssement de v (pă(v)ōrĕm > paur)

(2) À l'ouest du domaine d'oc, la graphie normée écrit v tout en prononçant [b].

PCLO:25 : (trad.oc.) "La distinction entre les noms B = bé

haute (B nauta) et V = bé basse (V bassa) est surtout

utile en gascon et en languedocien, qui prononcent ces lettres

indentiquement." La notation

(3) En gascon, voir l'orthographe du même aboutissement pour b latin > u. Par exemple pour [lawa] "laver", on écrit lauar, mais l'orthographe lavar est possible :

- voir w (w n'est utilisé que pour les mots d'origine étrangère) ;

- ARLOG:4 : "Dans les parlers où le b et le v latins intervocaliques aboutissent à u (w semi-consonne) au lieu de v, on admettra les doubles graphies: víver ou víuer, déver ou déuer, dava, ou daua, ivèrn ou iuèrn."

- PCLO:30 : "(...) dins certans parlars gascons parlaua, sentiua [par'lawɔ, sen'tiwɔ] que podèm escriure tanben parlava, sentiva."

Voir schéma général ci-dessus.

|

latin

|

|

occitan

|

| v- | v- est [v], ouest [b] | |

| văccă(m) |

vaca "vache" |

|

| vĕnīrĕ |

venir "venir" |

|

| vĕntŭ(m) |

vènt "vent" |

|

| vīnŭ(m) |

vin "vin" |

|

| vōcĕ(m) |

votz "voix" |

|

| *vŏlērĕ |

voler "vouloir" |

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus : exemples de

l'évolution de v initial.

Voir schéma général ci-dessus.

|

latin

|

|

occitan

|

| -v- non au contact de o, u | ||

| -v- | -v- est [v], ouest [b], g [w] | |

| -īvă(m)

(1) |

-iva "-ive" (1) |

|

| avellānă(m) |

avelana "noisette" |

|

| Avennĭōnĕ(m) |

Avinhon "Avignon" |

|

| căvārĕ |

cavar "creuser" |

|

| lăvārĕ |

lavar "laver" |

|

| -v-

au contact de o, u voir amuïssement de v (pă(v)ōrĕm > paur) |

||

| -v-

intervocalique devenu final ou préconsonantique voir vocalisation de v (clāvĕm > clau, vīv(ĕ)rĕ > viure) |

||

|

|

|

|

Tableau ci-dessus : exemples de l'évolution de v intervocalique.

(1) Pour le suffixe

Ci-dessous, voir l'évolution dialectale de ăquă : ăquă(m) > èwe > dial.O. ève (aussi sav èva).

Ci-dessus, voir *pŏtērĕ > pouvoir, pæŏnĭă > pivoine.

Voir schéma général ci-dessus.

advenire > avenir

*adventura > aventura

invadere > envazir

invidiam > enveja

inversus > envers

inviar > enviar

invitare > envidar

Arvernia > Alvernha (dissimilation rv > lv)

|

latin

|

|

occitan

|

| - |

- |

|

| cĕrvīcĕ(m) |

AO

cervitz "nuque" |

|

| sĭlvātĭcŭm > sălvātĭcŭ(m) |

sauvatge "sauvage" |

|

| sĕrvīrĕ |

servir "servir" |

|

| v après consonne devenu final | ||

| - |

||

| calvŭ(m) |

cau, AO calv "chauve" | |

| cĕrvŭ(m) |

AO

c |

|

| sĕrvŭ(m) |

AO

s |

|

| type cŏrvŭs > *cŏrbŭs (ci-dessous) | ||

cŏrvŭs > *cŏrbŭs cĕrvŭm > *cĕrbŭm |

- AO c AO c |

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus : exemples de l'évolution de v post-consonantique

Voir ci-dessous cŏrvŭs > *cŏrbŭs.

Ainsi les constatations ci-dessus montrent que v /

Dans l'Empire Romain, au cours du Ier siècle après J.-C., le

waw

Donc dans le courant du premier siècle :

v

/w/ > /

(sauf à l'intervocalique au contact de o, u où v s'amuït : pă(v)ōrĕm

> paur "peur")

vīnŭm

/wiːnʋ/ >

clāvĕm

/klaːwé/ >

sĕrvīrĕ

/serwiːré/ >

Pour les valeurs phonétiques de la lettre grecque β, voir β grec.

D'après les linguistes, les translittérations grecques de noms latins

au cours du Ier siècle après J.-C. montrent que v

latin évolue de /

Les hellénistes utilisent les translittérations grecques pour

déduire que β grec évolue de /b/ vers /

(DHANJ:159) "A une époque ancienne, le v

latin, qui sonnait w, se trouve rendu par ου : Valerius,

Οὐαλέριος [Oualérios]. Or, au commencement de l’ère chrétienne on

voit apparaître des graphies comme Βαλέριος [Balérios], ou

Βεργίλιος [Bergílios] pour Vergilius. Il s'en faut que le

phénomène soit alors de règle : pendant plusieurs siècles encore ου

alterne avec β; mais en tout cas cela montre bien que le b grec

s’est changé en

(PHMGA:55) : "Lors de la conquête romaine, les

D'autre part, les latinistes utilisent les translittérations

grecques pour déduire que v latin /

(ILV:50) "La semi-voyelle w avait à

l'origine le son fricatif labiovélaire qu'a le fr. oui et

l'angl. wind, ainsi que cela résulte de notices de grammairiens

romains et de transcriptions grecques telles que Ούαλεριος [Oualerios]

= Valerius, Ούεσούιον [Ouesouion] = Vesuvius.

Puis à partir du 1er siècle de notre ère, on commence à

transcrire par ex. Nἐρβας [Nérbas] à côté de Nἐρουας [Nérouas]

= Nerva, Βέσβιον [Bésbion] = Vesuvius ;

Pompéi 2837, 2840 Βειβιω [Beibiô] = Vībiō. [...] [À

propos de b et v :] C'est que l'un et l'autre étaient

passés à la constrictive bilabiale

(IPHAF:145) "Jusqu'au Ier siècle les

transcriptions grecques des noms latins rendent régulièrement le w latin

par la graphie ου, ce qui atteste du caractère labio-vélaire. Dans le

courant du Ier siècle apparaît une transcription concurrente

à l'aide du bêta (lui-même devenu

On peut citer aussi les translittérations en grec de différents noms latins :

- Le nom de l'empereur Vespasien Vespasianus (empereur de 69 à 79 après J.-C.) : Ουεσπασιανός (Ouespasianós) et plus rarement Βεσπασιανός (Bespasianós).

- Le nom de l'empereur Valérien Valerianus (empereur de 253 à 260 après J.-C.) : au tout début du Moyen Âge, Zosime hésite encore entre deux orthographes : Βαλεριανός (Balerianós) (I, 29, 1) et Ούαλεριανός (Oualerianós) (I, 30, 1) (ESSA:109).

- Le nom de la ville de Vienne Vienna

(

Voici mes réflexions (ce sont seulement des réflexions éparses, menant à des hypothèses parfois contradictoires, mais nécessaires pour construire un raisonnement cohérent, qui reste encore à construire) :

● Il est certain que la prononciation classique de v latin est

/

● La prononciation classique de b latin (et β grec ?) est moins

bien assurée : en général /b/ est admise, mais /

● Par un raisonnement sur l'évolution phonétique, depuis /

● Malgré les considérations des linguistes, il faut remarquer que si la

lettre grecque β était réalisée /b/ au Ier siècle (et non /

● On peut se poser la question de l'influence réciproque du latin et du

grec l'un sur l'autre : à partir de l'an 31 avant J.-C., l'Empire romain

a la maîtrise totale sur la Grèce et les royaumes hellénistiques ; la

prononciation latine aurait pu influencer la prononciation grecque (ou

réciproquement), aboutissant à une coïncidence temporelle de

l'apparition /

● Les exemples de mots latins ci-dessus ont fréquemment v à

l'initiale : Valerius, Valerianus, Vesuvius, Vergilius, Vespasianus

; pourtant, même s'ils sont passés par un stade

Il existe des inscriptions latines où v et b

initiaux sont confondus après un mot se terminant par une voyelle. Cela

montre que dans ces cas, v et

b avaient très probablement convergé vers une même prononciation,

à savoir /

Cette confusion a dû être corrigée par la suite, "par suite d'un

nivellement analogique" (

(RDL:203)

Les attestations ci-dessous témoignent très certainement d'une prononciation identique de b et v intervocaliques, car les deux lettres ont été confondues à l'écrit.

● v est écrit à la place de b :

- à l'initiale après un mot se terminant par une voyelle : patronae vene merenti (CIL VI, 12210) pour patronae bene merenti ; habe vene valeas (CIL XIV, 1169) pour ave bene valeas ((in

● b est écrit à la place de v :

Explication générale de l'évolution de v et b latins

Par exemple : vīnŭm /wiːnʋ/

> /

Je reprends les arguments présentés par les linguistes (qui ne me semblent pas développés à fond), et je tente de raisonner plus avant.

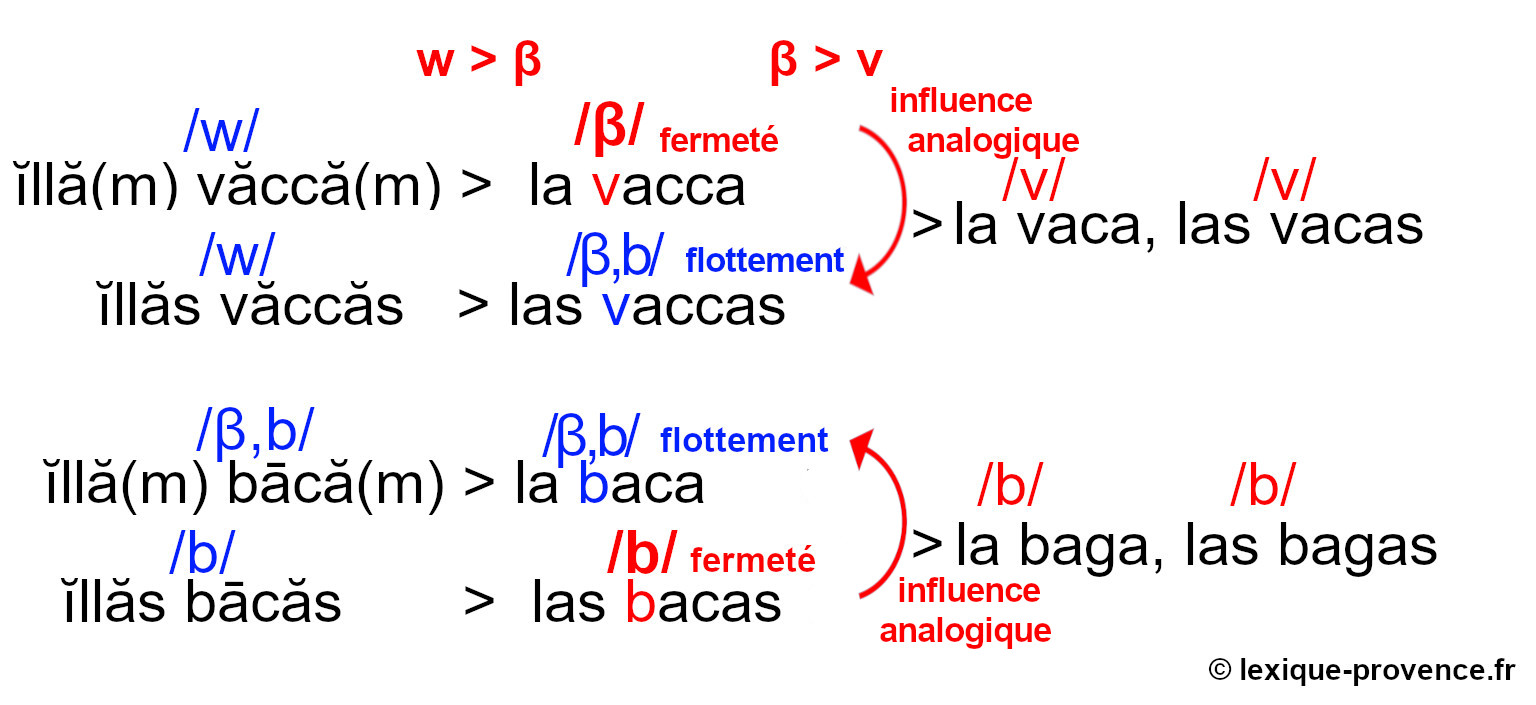

Le schéma ci-dessous explique mon

raisonnement sur l'évolution de

Tableau ci-dessus : conservation de la distinction v initial

/ b initial. (Raisonnement personnel inspiré de

Pour acc ĭllă(m),

le (m) n'était plus prononcé depuis longtemps au Ier

siècle après J.-C.(amuïssement

de

Le v dans la vacca a évolué vers /

Le /b/ dans la baca est en position intervocalique sur

le plan

L'évolution de v intervocalique rejoint ainsi celle de b

intervocalique, probablement

prononcé

[

(Voir convergence de b, v, f intervocaliques).

|

b

intervocalique (prob.

/ |

> |

/ |

| v

/ |

Convergence de b intervocalique et de v au cours du Ier siècle après J.-C.

● Les deux translittérations en grec du nom de l'empereur Nerva (né 30 après J.-C. — mort en 98 après J.-C.) attestent de cette transformation /w/ > /β/ au Ier siècle après J.-C. : Nἐρουας / Nἐρβας, Nérouas / Nérβas) (IPHAF:145) : le

Voir notamment cŏrvŭs > cŏrbŭs ci-dessus.

Les attestations ci-dessous témoignent très certainement d'une prononciation identique de b et v intervocaliques, car les deux lettres ont été confondues à l'écrit.

● v est écrit à la place de b :

juvente pour jubente (Ier siècle après J.-C.), incomparavili pour incomparabili, liventer pour libenter, avetat pour habitat, aveo pour habeo (CIL in

● b est écrit à la place de v :

- à l'initiale après mot se terminant par une voyelle : Vitalio baliat pour Vitalio valeat, a bobis pour a vobis, qui bixit pour qui vixit (CIL in

À partir de cette étape où /

Selon F. de La Chaussée (IPHAF:183), dans la deuxième moitié du IIIe

siècle, il y a renforcement (

L'évolution /

Selon une proposition ci-dessous (vocalisation

du v), la fortition de /

Donc dans la deuxième moitié du IIIe siècle dans une bonne partie du sud de la Gaule :

/

/kla:

/ser

Si le v devient final au

moment des apocopes, il se vocalise en /ʋ̯/, voir vocalisation

du

v devenu final en occitan

:

/klavé/ > /klav/ > clau "clé"

Après cette étape, de nombreux mots germaniques a.b.fr. en

Une petite série de mots latins en ŭv montrent une évolution en ŏv ; il en est de même pour ōvŭm > ŏvum "œuf".

Au cours du premier siècle après J.-C., l'évolution /

Je cite F. de La Chaussée : "Le passage de

jŭvĕnĕ > *jŏvene

'jeune" ;

ōvŭm > *ŏvum

"œuf".

Pour plŭĕrĕ, et d'autres mots, il y a v non écrit : les évolutions de jŭvĕnĕm et plŭĕrĕ sont exactement les mêmes :

plŭĕrĕ (plŭvĕrĕ) > plŏvĕrĕ "pleuvoir" (Pétrone) ;

fluvium > *flovium >

clŭācă (clŭvācă ?) > clŏvācă, clŏācă "égoût" (voir clŭĕrĕ "nettoyer").

J. Ronjat ne donne pas d'explication à cette évolution ŭ

> ŏ, mais pour ōvŭm > ŏvum, dans sa note (1↓)

il écrit : "ōvum > *ōum > *ŏum

comme *dēus > dĕus (...) et

extension analogique de *ŏ- aux

formes où

P. Fouché suit exactement la même position, si ce n'est simplement "la

différenciation de

(PHF-f2:219)

"Remarque

I. — Tandis que l'esp. joven, le port. joven,

le roum. june, etc. remontent à jŭvene, forme du latin

littéraire, le v. fr. juefne (auj. jeune), l'ital. gi

Aussi (PHF-f2:368) :

(j.m.c.g.) "Remarque

I. — Jŏvenis pour jŭvenis s'explique sans

doute par la différenciation de

(PHF-f2:219) :

"Remarque

II. — Le v. fr. uef (auj. œuf), ainsi que

l'esp. huevo, l'ital. uovo, etc. supposent un type *ŏvu,

différent du lat. litt. ōvum. L'ŏ du type en question

peut s'expliquer par la tendance latine à l'abrègement des voyelles

longues devant une autre voyelle dans une étape où *ōŭ, provenant

de ōvŭ par suite de la chute de

(IPHAF:147)

Après l et r,

Par exemple, le passage corvus"corbeau"

à a.fr., AO c

(PHL4:111) "Mais, sauf en roumain, le passage de v à b

après r et l

n'a laissé dans les langues romanes que des traces isolées, v

ayant le plus souvent persisté (...) . Ce manque d'uniformité n'a pas

encore trouvé d'explication satisfaisante."

(PHL4:110-111) "Par la suite [après l'évolution

/w/ > /β/ dans la seconde moitié du Ier siècle après

J.-C. environ], la fricative v

s'est changée en l'

À étudier : ville belge de Carvo /

Carbo (IA).

Prob,70 alveus non albeus "alveus, pas albeus" (alveus "auge ; bassin ; lit d'un fleuve")

Voici la position de Pierre Fouché (PHF-f3:798) :

"Comment expliquer *cor/bu au

lieu de *cor/vu ? Si l'on songe

que le passage de r/v à r/b se constate en roumain, en

Voici ma position personnelle :

Outre le fait que cette évolution phonétique atteint particulièrement

la

Paires de mots semblables ayant pu causer l'évolution lv > lb et rv > rb (voir ci-dessous exemples de type cŏrvŭs > cŏrbŭs)

- acĕrbŭs

/ cĕrvŭs => *cĕrbŭs

> AO cȩrp

"cerf"

- albŭs / alvĕŭs => albĕŭs "auge" (Prob,70 "alveus non albeus")

- corbĭs, carbō / cŏrvŭs, cŭrvārĕ => *cŏrbŭs, *cŭrbārĕ > AO cǫrp "corbeau", corbar "courber"

- verbŭm / vervix => *verbix > (assimilation v-b > b-b) AO berbitz "brebis"

De plus, il est possible que la réaction des grammairiens de type Prob,70 "alveus non albeus" (alveus "auge ; bassin ; lit d'un fleuve") ait réussi à lutter contre certaines évolutions rv > rb.

Les quelques cas "inverses" où l'on a : /rb/ > /rv/ pourraient s'expliquer par des hypercorrections : var AO vervena, fr "verveine" < verbēnăm ; fr "verve" < verbŭm ; AO arvire , a.fr. arveire (< arbĭtrĭŭm) (FEW 25:67b).

|

latin LPC

|

|

langues romanes

|

| -lv- | -lb-

/ -lv-

/ -l- -lp / -lf ? / -l (fin de mot) |

|

| calvŭ(m) |

AO calv,

cal, fr "chauve" |

|

| Ilvă(m) | Elba

(île d'Elbe) |

|

| malŭăm

> malvă(m)

? |

rou

nalbă |

|

| sălvĭă(m) |

AO salvia,

oc sàuvia

rou salbie / salvie |

|

| sălvŭ(m) |

(adj) AO

salp,

saub, salv,

salf, sal,

fr "sauf" |

|

|

|

|

|

| -rv- | -rb-

/ -rv-

/ -r- -rp / -rf ? / -r (fin de mot) |

|

| cĕrvŭ(m) |

AO c fr "cerf", it cervo, esp ciervo, rou cerb |

|

| cŏrvŭ(m) | AO c a.fr. corp, corf, dér "corbeau", rou corb, it corvo, esp cuervo, port corvo |

|

| cŭrvārĕ | oc corbar, fr "courber" | |

| cŭrvŭ(m) | AO c |

|

| ervŭ(m) |

AO

(pl) ȩ cat erp |

|

| nervĭŭ(m) |

AO nęrvi, esp nervio | |

| nervŭ(m) |

AO ner, fr "nerf", it nervo |

|

| servirĕ |

AO servir, fr "servir" | |

| servŭ(m) | fr "serf" AO sȩ |

|

| vervēcĕ(m) | it berbice, rou berbece, oc lim berbitz, fr "brebis" | |

Tableau. Exemples de la

diversité des aboutissements de /l

En bleu : /w/ > /b/ (/p/ en position finale) ;

En vert : /w/ > /v/ (/f/ en position finale) ;

En rouge : /w/ > /v/ par la voie savante (mots en -i, -ia) ;

En mauve : aboutissements par amuïssement de v au contact de o, u.

Dans PHL4:110-111 ont été pris notamment les exemples

en roumain.

Remarque : il faut que j'étudie la convergence de W germanique avec QV

latin comme dans ăquăm

ci-dessous, avec des traitements dialectaux semblables. Voir aussi le digramme GV ci-dessus.

Dans les lexiques occitan et français, certains mots sont d'origine

germanique. Une bonne proportion a dû être amenée au moment des grandes

invasions (au Ve siècle, voir superstrat),

mais certains d'entre eux ont peut-être trouvé leur place très tôt dans

le lexique latin : *warnjan

> garnir ; *wîsa > guise

(IPHAF:151).

Il est connu que le waw (

- > /

- > /v/ en allemand et en néerlandais.

- Parfois on trouve l'équivalent /

Cependant dans le domaine

Voici les mots concernés ; ils proviennent de l'a.b.fr. apporté par les francs, et peut-être

d'introductions encore plus anciennes pour *warnjan

> garnir, *wîsa > guise.

| ancien bas francique /w/ |

/g/ |

/w/, /vw/, /gw/ |

/v/,

/b/ |

/v/ allemand, néerlandais |

|

|

|

|

|

|

|

|

oc gatge, fr "gage" | all Wette | ||

|

(angl wait) |

oc gachar, fr "guetter" | (voir

fr emprunt "bivouac") |

all, néerl wachten | |

|

|

oc gaire, fr "guère" | - S-W waire, gwaire | m.h.all unweiger | |

|

(angl win) |

oc gasanhar, ganhar, fr "gagner" | "cultiver

;

semer" - 57 wẽñè, 39 vwèñi, vwañi, - sav wañi, vwañir.. - Gen wòñir "gagner" - a.wal. waignier, wall wangni, wâgni ; - poit goigni ; - Metz wẽñi |

"cultiver ; semer" - 88 vẽñi, 25 võñi... - sav vagnir, vagner... - Gen vòñir "gagner" - vsoan vañér |

all winnen |

|

(angl well) |

AO

gala "réjouissance",

AO

galant, fr "galant" |

all wohl, néerl wel | ||

|

(angl well leap) ou *walhlaup (1) |

AO galaupar, fr "galoper" | all wohl laufen, néerl wel lopen | ||

|

- oc gama,

rouerg

gòma "goître des brebis" - AO gambais "pourpoint rembourré ; sorte d'étoffe" ; - oc (d) gambèi "estomac d'un cochon tué" |

- Val wamba "estomac d'une bête de boucherie" | Lim vama, rouerg, bòma,Vel bama "goître des brebis" | |

|

| oc gant, fr "gant" | -

wall want, - S-W gwant |

all Wanten, néerl want | ||

| oc gardar, fr "garder" | all warten | |||

| oc garant, fr "garant", garantir |

all bewähren |

|||

| oc garir, fr "guérir" |

-

Val warir, werir, vwarir, - wall warir, - S-W warir, gwarir |

- Sav varir | ||

| oc garnir, fr "garnir" | all warnen |

|||

(angl war < a.norm. werre) |

oc guèrra, fr "guerre" |

|

||

| oc guisa, fr "guise" | PassClerm vise (wise ?) | PassClerm vise | all Weise |

|

| AO gazarma, guizarma, fr "guisarme" | ||||

| fr "gâtine" | ||||

|

|

|

|

|

|

Ci-dessus

: étude dialectale du devenir des étymons a.b.fr. en w-. Dans le domaine

gallo-roman, on voit que /w/ a évolué en /g/ de façon majoritaire, mais

d'autres variantes existent : /w/, /vw/, /gw/, /v/, /b/.

à étudier :

a.b.fr. *wrakkjo > gars, garçon

a.b.fr. *wratja

> garança "garance"

a.b.fr. *wrokkôn

> AO

garr

a.b.fr. *gart

ou *gardo « clôture » >

jardin

a.b.fr. *dwaligôn

> AO

galiar "tromper ; séduire"

a.h.all. Willahelm (angl William) > oc Guilhèm, fr "Guillaume"

a.h.all. wankôn > gancilhar (allemand wanken)

a.h.all. wandjan > gandir (allemand wenden)

*warôn

> garar, garer

got wahsjan > AO gaisar "drageonner ; s'élargir"

got *garwon

> galbe, garbier2, *garwi

> gabarit

celtique gal- "force" > galhard "gaillard"

gall. *warna

> garna "ramée de pin ou de sapin" "tranche de pomme

séchée..."

L'évolution en latin /

(IPHAF:97)

"Les Germains introduisent dans la langue, à l'initiale des mots, des

-

-

-

L'évolution décrite ci-dessus est la même que pour le w (و) arabe initial passé en espagnol :

ar wād (واد) "oued, fleuve" > esp guad- /gwad/ : Guadalquivir, Guadalajara, Guadalope (> "Guadeloupe"), etc.

Voir aussi ci-dessus (en position non initiale) lat

mĭnŭĕrĕ >

mĭnŭārĕ > menguar

"amenuiser", et également les réalisations (en position initiale) güevo [gwé

Ainsi selon moi, il apparaît qu'au fil des siècles, l'espagnol ait conservé une tendance ancienne de transformer /w/ initial en /gw/, tendance autrefois très répandue dans l'Empire romain, après l'évolution /w/ latin > /β/.

eee

Certains mots latins montrent une évolution de v

initial comme le waw germanique ci-dessus :

/

vădŭm >

gasa "gué"

vastārĕ > gastar "gâter"

vĕspăm > guèspa "guêpe"

Cette évolution s'expliquerait de la manière suivante :

(IPHAF:97)

"Il [le traitement du w germanique] a contaminé des mots bien latins, par croisement avec des mots germaniques de même sens qui leur ressemblaient :

vadum X

*wad- > gwadʋ

[gué]

vastare X

*wôst- > gwastare [gâter]

vespa X *wafsa > gwespa [guêpe]"

Aussi :

vagina X

*wagi > gaina [gaine]

Concernant le

- le gaulois n'aurait pas possédé /gw/ à l'initiale (par contre

les

« The Proto-Celtic voiced labiovelar *gʷ

(from PIE *gʷʰ) became w: *gʷediūmi

→

(

« Celtic /w/ (written u in Latin texts and ou in Greek) became gw- in initial position, -w- internally, whereas in Gaelic it is f- in initial position and disappears internally:

- Proto-Celtic

- Proto-Celtic *wassos

"servant, young man" became Welsh, Cornish and Breton gwas.

Contrast Middle Irish foss. »

Pour */

(gaul) *wadana "eau" > (dial) gasne

"mare", "guenipe", "guenon" (CNRTL

"guenipe").

(gaul) *werno > "verne" (aulne) (CNRTL "verne").

Pour /v/ gaulois à l'initiale : A. Moroldo cite Verodunum > "Verdun", de (gaul) vero "puissant", (gaul) dun "forteresse" ; il illustre ainsi le passage /v/ gaul > "/v/ latin" (mais ce dernier n'existe pas !) > /v/ français. Il donne d'autres exemples pour illustrer /v/ gaul > /w/ (Wavrille, Woëvre dans l'Est), /v/ gaul > gw > g (Le Gavre, 44 ; Gavres 56 ; Gavrai 50 ; Gavrelle 62) de (gaul) *vobero "ruisseau caché". (/W/LG:11).

L'existence de /v/ à l'initiale en gaulois semble donc bien difficile à

prouver.

À l'intervocalique : ??

Comparaison avec les langues germaniques

(voir ci-dessous : évolution du waw

germanique)

Les consonnes v

et b se rejoignent dès

le premier siècle pour donner /

Le v / b final se vocalise toujours en occitan, mais jamais en français :

clāvĕ(m)

> oc clau,

fr "clef" (a.fr. /kléf/)

Le v / b préconsonantique montre de nombreux cas de vocalisation en occitan, mais rarement en français :

vīvĕrĕ > (syncope) *vīvrĕ > oc viure, fr "vivre"

scrībĕrĕ > (syncope) *escrīvrĕ > oc escriure, fr "écrire"

(Voir aussi évolution de v devenu final à "Apocopes").

Lorsque v / b parvient en

position finale au moment des apocopes,

il est vocalisé en /

Déclinaisons de l'ancien occitan :