Le -m final, notamment le -m de l'

Pour Georges Millardet,

Par exemple :

vītăm > vita "vie"

sēcūrŭm > securu "sûr"

L'aspect

corollaire

de l'

"Le LPC développe un usage remarquable du

système prépositionnel, qui complète et éclaire le système casuel : ad/ in/ circa/ super/...+ accusatif

; ab/ ex/ de/ in/ + ablatif."

Exemple :

dăt pătrē > dat ad patre "il donne au père"

On constate que rèn "rien", conserve la trace du

(LDR:86) « L'espagnol padre < patrem s'oppose à esp. quien < quem par le traitement de l’m finale. La raison en est bien connue. Dans un polysyllabe, l’m finale était réduite, devant voyelle, à une simple résonance nasale dès la période littéraire du latin. Au contraire, dans un monosyllabe accentué comme quĕm > esp. quien, la langue a maintenu l'm finale pour éviter de faire du monosyllabe ce que M. Gilliéron appelle "un mutilé phonétique". Elle a généralisé pour ce mot, comme pour le rĕm qui est à la base de fr. rien, monosyllabe aussi, la forme où l’m finale latine était suivie de consonne et se prononçait avec plus de force, comme la scansion latine suffit à le montrer. Ce traitement, en apparence exceptionnel, est au contraire conforme à une tendance générale à laquelle ont obéi les monosyllabes dans plusieurs langues indo-européennes. »

Le latin infans (

Voici les types occitans, et leur explication :

- type ifant : ifan (Trévignin, 73, FEW

4:658b), ifon (ALF 461, point 719 : Les Ternes, 15), a.esp. yffante

< īfantem (FEW 4:663a

note 2) ; ce dernier terme latin est attesté dans les

- type infant [

- type enfant (très courant) : (PHL4:156)

: en latin populaire, il y a eu rétablissement du n

par réaction contre sa chute, en rétablissant aussi la quantité brève

originelle (préfixes

- type efant (très courant) : ce type s'explique sans doute par une dissimilation de nasales (voir type "compain" > "copain") : ĭnfantĕm > enfant > (dissimilation) > efant ;

- type enfas (sans doute avec l'accent tonique que la 1e

syllabe) (

- type ufant [ufã] (carte ALF 461 point 812 : Paulhaguet, 43, également sans doute les

variantes de Haute-Loire de type "œ́fã" = [

|

latin LPC

|

>

|

latin LPC (Ier après J.-C.)

|

>

|

occitan

|

| ns |

> |

s |

> |

s |

| -ensĕ(m), -ensă(m) |

*-ēsĕ(m)

[éːsé], *-ēsă(m) [éːsa] |

-és, -esa "-ois(e),

-ais(e)" |

||

| -ĭensĕ(m) |

*-ĭēsĕ(m)

[iéːsé] |

(pal.)-és (1es

palat.) *părīsĭensĕm > Parisis (aussi : Cambraisis) |

||

| adjăcēns | *aiacēs

→ *ai(a)ce(m) |

AO aise "aise" (1) |

||

| Cōnsorannōs | *cōserannōs |

topon. Coserans

(09) |

||

| consŭĕre > *consĕre (2) | *cosĕre [kóːséré] |

AO c |

||

| censŭ(m) | *cēsŭ(m)

[kéːsʋ] |

AO c |

||

| dēfensă(m) | *dēfēsă(m) |

AO dev |

||

| īnsŭlă(m) | *īsŭlă(m)

[iːsʋla]

> *īssŭlă ? |

ila, iscla "île" |

||

| mansŭ(m) | *māsŭ(m)

[maːsʋ] |

mas "mas (ferme)" |

||

| mansĭōnĕ(m) | *māsĭōnĕ(m)

[maːsyóːné] |

maison "maison" |

||

| mensĕ(m)

(↑) |

*mēsĕ(m) [méːsé] | mes "mois" |

||

| mensĭōnĕ(m) (↑) |

*mēsĭōnĕ(m) [méːsyóːné] | AO moiz |

||

| mensūră(m) (↑) |

*mēsūra(m)

[méːsʋːra] |

mesura

"mesure" |

||

| mŏnstrăt |

*mŏstrăt

[mostrat] |

mòstra

"(il) montre" |

||

| pāgensĕ(m) | *pagese(m)

[pagéːsé] |

AO pa |

||

| pensăt | *pēsăt

[péːsat] |

pesa "(il) pèse" |

||

| pēnsĭlĕ(m) | *pēsĭlĕ(m)

[péːsilé]

> pĕssĭlĕ ? |

(a, niç) pèile

"poêle" |

||

| pensŭ(m) | *pēsŭ(m)

[péːsʋ] |

pes "poids" |

||

| prĕhensăt > prēnsăt | |

voir (AO) apresa ? (3) | ||

| prĕ(h)ĕnsĭōnĕm | *prēsĭōnĕ(m)

[préːsyoːné] |

preison "prison" | ||

| sĕrpĕns |

*serpes

→ *serpe(m) |

sèrp "serpent"

(1) |

||

| sponsă(m) |

*spōsă(m)

[ispóːsa] |

esposa "épouse" |

||

| sponsĭōnĕ(m) |

*spōsĭōnĕ(m) [ispóːsyóːné] |

AO espoiz |

||

| *tensă(m) |

*tesă(m)

[téːsa] |

tesa "toise ;

tendue (4)" |

||

| tonsĭōnĕ(m) |

*tōsĭōnĕ(m) [tóːsyóːné] | AO toiz |

Tableau : amuïssement de n devant s à l'époque classique

(GIPPM-2:210-211) : (r.g.f.d.a.) "Une voyelle latine suivie de nf, ns n'était probablement, dans la prononciation usuelle au moins vers l'ère chrétienne, qu'une longue (fermée) plus ou moins nasalisée suivie de f, s (cf. M.-L. I, 403, 484, Niedermann, Phon. 44 et 133, Gauthiot, Fin de m. 144, Juret, Phon. 187, Grammont, MSL XIX, 255 et BSL XXIV, 43-4). Nos parlers présentent une voyelle orale suivie de f ~ h, s ou, dans des mots savants en général et, dans des mots populaires, quand on reconnaît ou croit reconnaître un préfixe, une voyelle suivie de nf ~ nh, ns ; dans plusieurs exemples de ce dernier cas le rétablissement de n est de date latine."

À l'époque républicaine (qui finit en 27 avant J.-C.), n

s'amuït devant f et s.

Cela entraîne un allongement

compensatoire de la voyelle précédente, c'est-à-dire que de brève

en général, elle passe à longue (PHL4:68-69, 155-156,

IPHAF:173, etc.). Sinon les aboutissements

occitans eussent été :

Donc par la voie populaire tout se passe comme si ce n n'existait plus et si la voyelle s'allongeait.

En latin parlé soutenu, n était réapparu par réaction savante mais en conservant la quantité longue de la voyelle (IPHAF:173) donc l'évolution a été par exemple ĭn > ī > īn. Je n'ai pas trouvé d'explication à cette bizarrerie, qu'on pourrait considérer comme une erreur des savants latins : īn au lieu d'un retour vers un latin "authentique et désiré" ĭn. Le cas est très semblable à *ăgtos > āctus.

Toujours concernant la réintroduction du n, "la langue populaire n'avait suivi que là où les préfixes in- et con- étaient reconnaissables, par exemple īnfans et cōnsilium, tout en rendant à la voyelle du préfixe sa quantité brève (ĭ, ŏ)." (IPHAF:173, j.m.c.g., voir ci-dessous l'attestation de Cicéron).

● Le passage de Quintilien ci-dessous montre que n devant s était écrit mais non prononcé.

Quintilien (Inst. 1, 7, 26) : columnam et consules exempta n littera legimus

"nous lisons columnam et consules sans prononcer la lettre n".

(pour columnam, voir

mn primaire à "Groupes

consonantiques").

● Le passage de Cicéron ci-dessous montre la restitution du n devant s et f dans

(trad. PHL4:68) "Conçoit-on un fait de langue plus délicat que le suivant qui n'a pas une origine naturelle, mais repose sur une habitude établie ? Nous prononçons indoctus avec un i bref, mais īnsānus avec un i long, inhumanus avec i bref, īnfēlīx avec i long ; enfin, pour ne pas multiplier les exemples, toutes les fois qu'un mot commence par les mêmes lettres que sapiēns ou fēlīx, la voyelle du préfixe

● De nombreuses inscriptions montrent, selon Max Niedermann (PHL4:68-69), la même restitution du n devant s et f, avec maintien de la longueur de la voyelle précédant n, pas seulement dans

Emploi de l'apex (partie "Mutation vocalique")

accénsus (CIL VI, 1887)

paréns (CIL X, 4041)

pugáns (CIL VI, 1377)

Emploi de l'i longa ou de l'ancienne diphtongue ei pour ī (partie "Mutation vocalique") :

INFERIOR (CIL II, 4510)

eimferis (= īnferīs) (CIL XV, 6265)

De plus : "l'alphabet grec possédant deux signes différents pour e et ē et de même pour o et ō, la transcription grecque de mots latins dans des inscriptions, dans des papyrus et chez des auteurs peut, elle aussi, nous renseigner dans une certaine mesure sur la quantité des voyelles suivies de

● Les réactions savantes dans Prob témoignent de la disparition du n devant s, et des efforts des lettrés pour rétablir les formes initiales :

- ansa non asa

(

- mensa non mesa

(Le latin populaire mesa a triomphé en espagnol puisque "table" se dit mesa. L'AO mensa "nourriture" - XIVe siècle à Tarascon, etc. - provient d'un

Des mots latins classiques (avec n) ont "réapparu", par exemple en français : "cens", "mensuel", "penser"..., qui deviennent des doublets étymologiques des mots du tableau ci-dessous.

Si c'est possible dans un mot actuel avec n,

il faudrait étudier au cas par cas si on a affaire à un mot transmis de

façon ininterrompue, corrigé par réaction savante, ou si on a affaire à

un

Mots occitans montrant une disparition de n devant consonne :

Pour n

devant f, on trouve en AO

les variantes efan, effan

"enfant", cosselh "conseil", if

Pour AO efan, effan "enfant", il y a sans doute eu disparition

"tardive" de n car

sinon on aurait

Pour AO cosselh "conseil", goflar "gonfler"... il s'agit a priori aussi d'une

disparition "tardive" de n.

Pour AO if

Il faudrait chercher des explications dans la littérature scientifique ; je présente un raisonnement personnel.

On doit déjà remarquer que les consonnes

Dans un premier temps, en latin ancien, le contact de m

avec f, s

Pour poursuivre cette étude phonétique, on constate que f et s

ne sont pas des

Pour les consonnes restantes l, r, ce ne sont pas non plus des occlusives, tout comme j et v. Étudions ces derniers cas :

- Pour l et r (consonnes liquides), le latin ancien avait évolué auparavant vers une autre solution : assimilation de m et n à la consonne suivante (ml > ll : collăbōrō, mr > rr : correctus, nl > ll : illūmĭnō, nr > rr : irrătiōnālĭs). Donc, au lieu d'un allongement compensatoire de la voyelle précédente, on aboutit à une gémination de la consonne suivante. Plus tard, lors des syncopes, lorsque ces mêmes groupes consonantiques apparaîtront dans d'autres mots, ils n'aboutiront pas au même résultat, mais à une épenthèse (nasale + liquide, par exemple ml > mbl : sĭmĭlăt > sembla "il semble") : cette évolution est conditionnée par d'autres paramètres linguistiques d'une autre époque.

- Pour j et v, le contact avec n est resté en

latin classique : injuria, invasio, conventum, conjunctio. Mais

en latin vulgaire, ce n'est pas clair, par exemple conventus

"assemblée, réunion" a donné les descendants avec amuïssement de n

de type covent, couvent (FEW 2:1131a, b, qui ne précise pas s'il s'agit

d'une évolution phonétique "régulière" ou une dissimilation de nasales),

*convitare > "convier", convidar / covidar... (FEW 2:1136-1137). En fait, tous (?) les

descendants de

- Pour c et g : à faire.

Certains mots latins avec voyelle longue suivie de

Je range l'évolution

Je cite RLHI:35 à propos de formonsus, occansio, hypercorrections de formosus, occasio (ci-dessous dans Prob) :

(trad.angl.) "formonsus, occansio reflètent une hypercorrection : les locuteurs connaissent les variantes /mensa/, /mesa/ ["table"], savent que /mensa/ est "meilleur", et ont ainsi tendance à créer des groupes /ns/ à des endroits inappropriés".

Le manuscrit Prob blâme formonsus (voir esp hermoso "beau" et n.d.f. Hermonso) et occansio "occasion" :

Prob, 19 Hercules non Herculens (Hercules "Hercule")

Prob, 75 formosus non formonsus (formōsŭs "beau") ;

Prob, 123 occasio non occansio (occāsĭō "occasion") ;

Commentaire :

Max Niedermann (PHL4:155) classe ces occurrences dans les

Les auteurs divergent sur le fait que certaines des orthographes ci-dessus étaient purement graphiques ou réellement prononcées ; en tout cas, certains descendants actuels montrent qu'elles pouvaient parfaitement être prononcées (n.d.f. Hermonso pour hermoso < formōsŭs, voir ci-dessus Prob, 75 formosus non formonsus).

(ÉCNCL:5) Herculens

est un "banal

(OTTCDE:172, citant JAKOBI 1996, Die Kunst

der Exegese im Terenzkommentar des Donat, p. 87-88) "La graphie

thensaurus résulte d’un contrépel lié à l’équivalence phonique

des séquences graphiques

(Donat, commentaire sur L'Eunuque de Térence)

« 10.1 : THESAURO : Latini ueteres secundum Graecos sine n

littera proferebant.

"En latin ancien, on énonçait thēsaurus (‘trésor’) sans n,

conformément à son origine grecque [θησαυρός]." »

dĭœcēsĭs (διοίκησις) > diocensis "diocèse" : cette dernière forme est fréquente, notamment dans Lat.Ver..

Selon Romain Garnier (ÉCNCL:5),

immēnsŭs "immense" serait un

Cette explication implique que mēnsŭs "mesuré", participe passé de mētĭŏr

"je mesure", soit aussi un

Il me semble qu'on peut faire entrer les mots suivants dans ce type d'hypercorrection :

|

latin LP

|

> | langues

romanes |

| |

||

| exăgĭŭm

> *essăgĭŭm |

var.AO. ensai, var.prov. ensai, lang, rouerg ensag, lim ensaje, esp ensayo, cat ensaig "essai", port ensaio "répétition" | |

| a.b.fr. *makjo | AO mas |

|

| Măssĭlĭă |

Mănsĭlĭă

> AO Manselha ("Marseille") (1) |

|

| *merdācĕŭm |

oc

merdàs, merdans "gros

excrément" (voir merdanson) |

|

| *missatĭcŭm |

esp

mensaje "message" |

|

| *pressārĕ |

AO

premsar, prensar, esp prensar

"presser" |

|

Tableau : hypercorrections probables de type formosus > formonsus

(1) Mansilia, Mansella sont

attestés au XIe siècle dans Cartul.S.Vict-DSM, SFoi.

Manselha pourrait être à

l'origine de Marselha, voir n > r.

Antoine Thomas (EPF:220) signale la perte de n devant s

dans des participes présents au

Le même auteur signale que *serpes,

*serpem est passé dans toutes les langues romanes. Par ailleurs

par exemple en AO, serpen

est attesté, tout comme s

Je tente de recenser ci-dessous les mots entrant dans ce schéma.

nom. absēns > nom. *absēs / acc. *absĕm > AO abs, aus "non cultivé" (abs > aus) (DOM)

nom. adjăcēns > nom. *adjăcēs / acc. *adjăcĕm > oc aise "aise"

nom. rĕcēns > nom. *rĕcēs / acc. *rĕcĕm > roum. rece "frais, récent" (FEW 11:523b note 18)

nom. sĕrpēns > nom. *sĕrpēs / acc. *sĕrpĕm > oc sèrp "serpent"

Par contre, pour les mots latins de type pŏns, pŏntĭs, il

semble que le type

Mots occitans montrant une disparition de n devant consonne (à mieux étudier) :

Pour n

devant f, on trouve en AO

les variantes efan, effan

"enfant", cosselh "conseil", if

Pour AO efan, effan "enfant", il y a sans doute eu disparition

"tardive" de n car

sinon on aurait

Pour AO cosselh "conseil", goflar "gonfler"... il s'agit a priori aussi d'une

disparition "tardive" de n.

Pour AO if

(GIPPM-2:140) (graph.abrév.symb.) "Sauf palatalisation dans

certains parlers du N.

(v. § 235), m reste inaltéré, ex. amōre > amour ~

| -n- > | -n-

(cas général) |

| -/ |

|

| -∅- (gascon

ci-dessous) |

|

| -r- (briançonnais ci-dessous) |

(GIPPM-2:140) (graph.abrév.symb.) "Sauf palatalisation au N. (voir § 235 [p.

28]) et traitements particuliers dans la plupart des parlers

Voir nn (Groupes consonantiques).

(GIPPM-2:28) (graph.abrév.symb.) « n est mouillé en [ñ]

par i suivant en

Voir le portugais luna > lua, catena > cadea, corona > coroa ; gallicien : lúa, cadea, coroa.

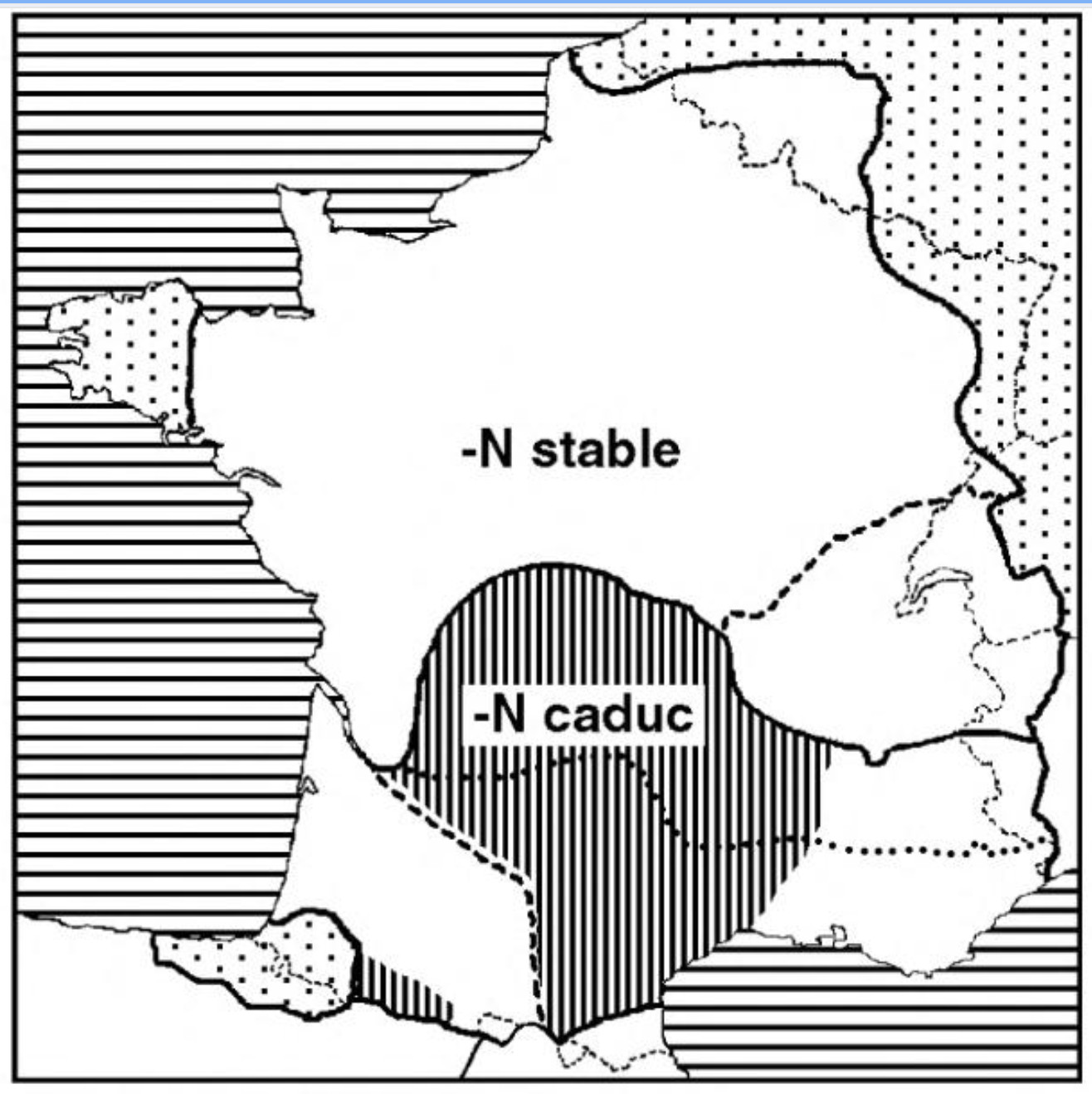

(GIPPM-2:186 et suivantes ; les analyses de J. Ronjat et des autres auteurs sont incontournables, mais ne mènent encore qu'à une vue fragmentaire sur le phénomène des nasalisations. J'essaie ici de poursuivre la réflexion mais il faudrait des enregistrements de plusieurs mots pour toute la zone occitane et francoprovençale. L'ALF apporte une somme considérable d'informations mais concernant la subtilité du phénomène de nasalisation, il n'est pas assez précis et même aujourd'hui, pour transcrire les prononciations occitanes des voyelles "nasales", je pense que les procédés ne sont pas assez élaborés).

Idées clés :

● L'influence de m, n sur la voyelle

● Pour m, n en position

- En sud-occitan typiquement, selon moi, la nasalisation de la voyelle

ne se réalise pas (ou très peu) devant m, n

- En domaine d'oïl, la nasalisation se réalise toujours, ce qui

entraîne la convergence des sept voyelles latines vers les quatre

voyelles nasales françaises : /

- En domaine nord-occitan et en domaine francoprovençal, la nasalisation est sans doute intermédiaire avec de nombreuses nuances selon les régions.

● Pour m, n en position intervocalique :

Dans une zone essentiellement francoprovençale mais qui se prolonge

jusqu'en Aveyron, un phénomène pouvant paraître curieux affecte a

libre devant m, n, qui est nasalisé en /

- ALF41 "âne" : la forme nasalisée ano /ãnó/, /ãn

- ALF147 "bon bonne" montre une nasalisation ponctuelle de ò

dans bòna (deux points en Isère, un point en Savoie, nombreux

points en Suisse) (mais bòna est en concurrence avec bona

/bóna/, /b

- ALF744 "laine" montre une nasalisation de a un peu plus réduite que pour semana : elle n'atteint pas la Haute-Loire, ni la Lozère, ni l'Aveyron. Cela peut s'expliquer par une nasalisation moins facile entre l et n (lana) qu'entre les deux nasales m et n (semana). Pour ALF1582 "graine", le domaine de nasalisation est un peu plus réduit. Pour ALF592 "fontaine", l'étude de fontana est limitée par la grande extension de la variante fònt au sud. Mais fontana /fʋ̃tãna/ est bien représenté du nord du Rhône jusque dans les vallées italiennes et suisses.

Il est difficile de savoir si cette zone de nasalisation était plus étendue par le passé.

Nasalisations avec ouverture

(je ne sais pas encore ou le mettre) :

Voir l'article génial de Straka, où l'on peut dater les nasalisations.

penna > fr. panne ("en panne")

femna > fr. femme [fam]

Cette partie est assez théorique, mais elle n'est pas inintéressante. Ci-dessous pour la référence phonétique du provençal, j'utilise mon vécu depuis tout petit, où j'entends parler provençal, et également les nombreux enregistrements réalisés.

Voir la définition de nasalisation à "Transformations phonétiques".

Pour le provençal (dialecte sud-occitan), les ouvrages modernes indiquent l'existence de voyelles nasalisées à des degrés divers :

(GP:20) "Toute voyelle suivie de n ou m en fin de mot ou devant une consonne est nasalisée (à des degrés divers) ; le n ou le m reste alors sensible [...] :

man [mã

cantar [kãnta], lònga

l

Voici ma réflexion personnelle :

- Si l'on compare les prononciations de

- Si l'on compare pr canton

et all Achtung, les

deux derniers phonèmes sont les mêmes (même si l'on peut discuter sur la

valeur /

- Si l'on compare pr acampa

et it stampa, les

deux phonèmes précédant p sont les mêmes, voir

- Si l'on compare pr lo

vènt avec fr.st.

"le vin", la terminaison est complètement différente. Le mot vènt

avec un "accent pur" se réalise [vè

- Si devant la voyelle, il y a déjà une consonne nasale (m, n, nh), le voile du palais s'abaisse pour articuler cette première nasale, et reste abaissé pour articuler toute la syllabe : la man, non, lo nombre, ramentar, la menta, la montanha, lo manhan... La voyelle est donc forcément nasalisée (partiellement).

Conclusions :

- Les exemples précédents montrent qu'en dialecte provençal (et

probablement dans la majorité du domaine sud-occitan), la

- Dans le cas

- Bien sûr, dans les réalisations relâchées parfois teintées d'accent français, ou bien en progressant vers le nord en domaine nord-occitan et francogauloisençal, toutes les situations intermédiaires peuvent exister : l'air circule plus ou moins par les fosses nasales.

- Dans le site, pour me conformer aux ouvrages modernes (GP, etc.), j'utilise le tilde (~) sur la voyelle

montrant qu'elle est nasalisée (même si elle ne l'est pas forcément),

puis une nasale en exposant, ce qui montre que cette nasale est sensible

mais peu prononcée : man [mã

● Les voyelles fermées sont les plus difficiles à nasaliser (i,

● Pour toutes les voyelles, fermées ou ouvertes, le

Note : Nigidius ap. Aulu-Gelle, Nuits Attiques, 19, 4, 7 "ancora"... "n" non esse, lingua indicio est [...]

"Dans ancora, il ne s'agit pas d'un n ; la langue le montre bien ; car s'il s'agissait d'un n, la langue toucherait le palais." (Biville "approche phonique de la langue", 1988, page 157)

Pour certains mots latins, au moment des apocopes, le n intervocalique devient final.

En Provence, ce

À l'échelle du domaine d'oc, ce

Aujourd'hui en graphie alibertine, dans cette zone où

Le -n instable. (HIO:3003)

Mais aussi pour le dauphinois (carte matin)

: les voyelles fermées i,

DPRN:123 (pour le département de la Drôme) "En

finale absolue, le pain se dit le plus souvent l

Voir allongement compensatoire en occitan (évolution des voyelles latines).

Les mêmes mots sont parfois écrits avec une voyelle simple. On voit que bona, plena, ne sont pas écrits avec une double voyelle. Logiquement la voyelle tonique était également longue, mais la graphie boo, plee, montre peut-être que l'amuïssement du n dans le masculin crée un allongement sensible.

On trouve cependant :

arroos "rosée" < rōs (nom.)

espoos "époux" < *spōsu <

spŏnsŭm

poderoos "puissant" (3 occurrences) (et aussi poderos, 5 occurrences) < *pŏtērĕ + -ōsŭm,

geer "hier" < hĕrī,

suus "sur" < sūsŭm

Le oo provient aussi de [ol + consonne] dans cootet, cooteg "épée" (dérivé de cultellus), coopable (mais dou < dol "douleur").

Dans de nombreux dialectes occitans, a > o devant nasale (m ou n) : (GIPPM-1:191-193)

Devant -m, -n occitans (provenant de lat -m-, -n- intervocaliques) :

cănĕm > còn / cò (sauf là où l'on emploie un mot emprunté : che, chin/chi) "chien"

fămĕm > fom / fò [fwò] "faim"

grānŭm > gròn / grò "grain"

mănŭm > mòn / mò "main"

pānĕm > pòn / pò "pain"

plānŭm > plòn / plò "endroit plat"

Devant -m-, -n- situés devant consonne en occitan,

ainsi que devant

-antĕm > -ònt "-ant" (p.prés., saut là où l'on emploie

-antiăm > -ònça "-ance" ("espérance", "importance"...)

annŭm > on "an"

campŭm > còmp / chòmp "champ"

cămĕrăm > còmbra / cròmba / chòmbra "chambre"

cannăpŭm > còmbe / chòmbe "chanvre"

cantăt > cònta / chònta "(il) chante"

grandĕm > grònd, fém grònda "grand, grande"

plantăm > plònta "plante"

tantŭm > tònt "tant"

ambertois futur (3e.p.pl.) -an > -on (alors que an < *ant < habent)

Devant -m-, -n- intervocaliques occitans :

flammăm > flòma "flamme"

grānăm > gròna "graine"

septĭmānăm > semmòna, semòna "semaine"

(En chantier)

Jean-Claude Bouvier (DPRN:125) appelle nasalisations parasites un ensemble qu'il considère lui-même comme hétéroclite ; cet ensemble surprend par son abondance notamment dans la Drôme au nord de la rivière Isère, avec un maximum dans le patois de Geyssans.

Remarque : Le n dans gronzèla

"groseille" est une "nasalisation parasite" ; ce type de nasalisation

est fréquent dans la Drôme (DPRN:125) : ronzola [rõz