Il faut remarquer que cette partie

permet d'obtenir un outil pour discriminer les mots occitans

authentiques des

Remarque : à l'inverse, cet outil

permet aussi de discriminer les mots français authentiques des

Certains

dérivés en

(À ce sujet, le DOGMO

distingue

Remarque : Dans le but de prouver que SLég est un texte français et non occitan, Gaston Paris se propose même de "faire passer en revue les principaux traits qui caractérisent respectivement, dans leur état le plus ancien, la langue d'oïl et la langue d'oc" (VSLRM:277).

La langue d'oc, comme le français, sont des langues romanes : elle proviennent de l'évolution du latin.

(GIPPM-1:3) (r.g.f.) "L'usure phonétique des mots latins est bien moindre dans notre langue qu'en français [...]"

Globalement, la

langue d'oc est plus conservatrice que le français : elle est donc

plus proche du latin que le français. En raison de la

romanisation plus ancienne, mais aussi en raison d'une influence

germanique (franque) plus réduite, la population de la moitié sud de la

Gaule a dû ressentir plus tardivement que le latin n'était plus

compréhensible. Cela est sans doute aussi à l'origine d'une

Par ailleurs, il faut être conscient qu'il a existé une deuxième voie

de transmission du latin à l'occitan, en plus de la voie "populaire" :

c'est la voie "savante", ou "demi-savante". On parle aussi "d'emprunts"

au latin. Cette voie semble avoir joué un rôle important dans la

naissance de la langue d'oc, voir ci-dessous : voie

savante

plus développée en occitan qu'en français.

Le latin vulgaire (souvent synonyme de "latin populaire") a plusieurs

définitions qui suivent l'évolution de la pensée en linguistique et en

socio-linguistique.

Au fil des études, le sermō vulgāris apparaît de plus en plus comme un registre (ou un ensemble de registres) de la langue parlée, parallèle au latin classique (sermō urbānus). On peut considérer qu'on parlait le latin dans plusieurs registres : cultivé ou populaire, chacun avec ses degrés : "soutenu", "familier", "relâché", plus le degré noble : "oratoire", pour le registre cultivé (1).

De nombreux auteurs considèrent le "latin vulgaire" comme issu du

"latin classique", ce qui est complètement remis en cause. D'autres

considèrent que "latin classique" et "latin vulgaire" étaient tous deux

issus du vieux latin (ou latin archaïque) (HDLL:18). Cette dernière position ne contredit

pas la suivante (en gras ci-dessous).

Michel Banniard (archive:27) propose : "Allons jusqu'au bout de ces

propositions : le latin parlé (quel que soit son registre et quelle que

soit sa dénomination, cotidianus,

familiaris, uulgaris) n'était pas une forme dégradée du latin

littéraire ; tout au contraire, le

latin littéraire fut une extraction du latin parlé ; nier son

origine en retournant le flux de l'histoire langagière est une opération

antique qui a si bien réussi que les philologues modernes ont

intériorisé cette construction comme si elle était un produit de

l'évolution naturelle." L'auteur veut dire que l'entreprise de Cicéron,

Quintilien etc. d'élaborer un latin classique, admirable, et de

dévaloriser un latin parlé, vulgaire, considéré comme du latin classique

"dégénéré" a réussi au point que les philologues modernes continuent de

penser dans ce schéma.

Remarque : ci-dessus je ne considère que l'aspect lexical, mais si on se réfère à l'article ACAL, la même "supercherie intellectuelle" aurait fonctionné à propos de l'accent latin (mélodique ou tonique, voir histoire de l'accent latin).

En liaison avec l'évolution de la position des linguistes, plusieurs vocables sont apparus, désignant des concepts voisins de "latin vulgaire" : "roman", "latin parlé", "roman commun", "protoroman". Le mot "roman" est ambigu : il a plusieurs acceptions complètement différentes, dont celle utilisée dans l'acronyme DÉRom (ensemble des langues dérivées du latin... plus précisément du "protoroman", dont voici la définition ci-dessous).

Le site DÉRom emploie "protoroman",

dont voici deux niveaux de définition (QP:4) :

(1) Protoroman2

: langue reconstruite par la méthode comparative qui représente la

langue ancestrale parlée autrefois dont descendent les langues romanes ;

(2) Protoroman1 : langue ancestrale parlée autrefois dont descendent les langues romanes.

(Protoroman1 englobe Protoroman2).

La méthode comparative

consiste à comparer les langues romanes actuelles pour reconstituer la

langue ancestrale. Je dirais qu'a priori, une telle méthode reconstitue

une langue forcément unifiée (même si en réalité elle ne l'a jamais

vraiment été) puisque dans cette méthode, on recherche justement tous

les points communs entre les langues romanes actuelles. Cependant Éva

Buchi (QP:3) écrit : "la langue reconstruite qui se

dégage de ses premiers articles [du DÉRom] ne ressemble en rien à une langue

uniforme, mais se présente déjà comme un

De même, les auteurs du DÉRom évitent les termes exprimant une uniformité

du latin parlé. Par exemple ils n'emploient pas koinè,

langue ou registre véhiculaire qui aurait permis de communiquer dans

tout l'Empire Romain et qui a sans doute existé comme la

Les débats à venir vont sans doute faire évoluer tous ces concepts.

Différents critères peuvent être retenus pour découper des périodes

linguistiques :

- évolution

- évolution graphique quand elle existe ;

- évolution littéraire quand elle existe.

Il n'y a pas d'harmonisation parmi les auteurs : le découpage du parler

en périodes est différent selon les sources.

Ci-dessous pour les phases les plus anciennes (jusqu'au protooccitan : VIIIe siècle), j'adopte le découpage temporel de Michel Banniard (archives : 1, 2).

LPC : Latin Parlé d'époque Classique (-200 - +200).

LPT : Latin Parlé Tardif (IIIe-VIIe siècle).

LPT1 : Latin parlé tardif de phase 1 (IIIe-Ve

siècle) (LPT « impérial », c'est-à-dire qui a été parlé pendant la

dernière période de l'empire romain d'occident) ; selon moi de nettes

divergences sont déjà perceptibles entre le nord et le sud de la Gaule,

notamment concernant les modalités de la diphtongaison

romane.

LPT2

: Latin parlé tardif de phase 2 (VIe-VIIe siècle)

(LPT "mérovingien" en Gaule du Nord.... [LPT "gothique" en Gaule du Sud

- je n'ai pas trouvé de justification de ce terme - archive]

; "wisigothique" en Espagne ; "lombard" en Italie, LPT d'Afrique du nord

: archive...).

PR : Protoroman (VIIIe siècle) désigne l'ensemble des langues romanes émergentes.

PO : Protooccitan (VIIIe siècle).

PF : Protofrançais (VIIIe siècle).

Voir cependant l'an 600,

par convention naissance des langues romanes (ci-dessous)

Pour mémoire selon M. Banniard : AFC : Ancien Français Classique (IXe-XIIIe siècle).

AFT : Ancien Français Tardif (XIVe-XVe siècle)

AO

: Ancien Occitan (environ 800 à environ 1500).

OM

: Occitan Moderne (environ 1500 à aujourd'hui).

Comme il est dit plus haut, la

langue d'oc est beaucoup plus conservatrice que le français.

L'article CLGR indique : "le français est l'aboutissement

d'une longue série de transformations phonétiques qui ont affecté toute

l'aire gallo-romane mais qui ne sont qu'ébauchées en occitan. Autrement

dit (...) l'occitan présente en synchronie plusieurs stades parcourus et

révolus de la diachronie du français." L'occitan est donc resté plus

proche du latin que le français. Cette page web le montre largement,

bien que certaines innovations soient propres à l'occitan ou au domaine

occitano-catalan.

Pour expliquer l'origine de ce clivage, les auteurs ont invoqué les

trois domaines suivants.

Le substrat (c'est-à-dire ce

qui est antérieur à la romanisation) : peuplement gaulois (celte) plus

fortement implanté au nord de la Gaule, populations ligures et ibères

solidement ancrées dans les trois massifs du sud (Pyrénées, Massif

Central, Alpes), et résistant à la celtisation ; il ne faut pas oublier

l'installation des grecs dans certaines régions du sud (Marseille à

partir du VIe siècle avant J.-C., vallée du Rhône, Nice,

Agde...) - voir "Mots

grecs de Marseille". L'auteur Pierre Bec signale (LO:21) : "Quant à la question des substrats, a

fortiori des sub-substrats, elle ne devrait être maniée qu'avec une

grande prudence et ne saurait jamais être exclusivement déterminante"

(pour déterminer le clivage oc/oïl).

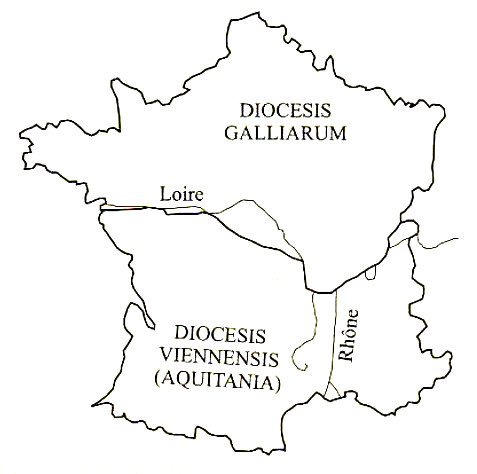

La romanisation elle-même :

conquête plus précoce de la Gaule du sud par les romains (jusqu'en 118

avant J.-C. in CLGR), alors que le nord s'est opposé

farouchement à l'invasion romaine jusqu'à la bataille d'Alésia en 52

avant J.-C. ; le latin importé au sud et au nord l'aurait été à deux

stades différents : latin "plus archaïque" au sud et latin "plus

progressif" au nord ; il faut remarquer que les Alpes, le Massif

Central, la Loire (ainsi que sa région sud vers l'Atlantique) ont

constitué des barrières géographiques importantes, isolant le nord du

sud, et reprises au IVe siècle pour fonder les deux diocèses

de la Gaule (carte ci-dessous)

;

Le superstrat (c'est-à-dire les causes postérieures à la romanisation) : dans le nord de la Gaule, les invasions des Francs, peuple germanique, à partir du début du Ve siècle, modifie progressivement le latin parlé ; vers le sud, l'influence des francs est limitée. Cet aspect est développé par exemple par Pierre Riché :

(ÉCOB:152) : "Dans ces conditions, il est évident que nous ne pouvons pas étudier l'éducation des laïcs en Gaule, sans distinguer deux domaines géographiques : celui qui comprend l'Aquitaine, la Burgondie et la Provence, et celui du groupe Neustrie et Austrasie. Les contemporains avaient eux-mêmes conscience de ce qui opposait ces deux Gaules : jusqu'au milieu du VIIIe siècle, les Francs désignent les Aquitains du nom de Romani. [...] De plus, cette Gaule, que l'on peut appeler "barbare" par opposition à la Gaule "romaine" du Sud, est largement ouverte à de nouvelles pénétrations germaniques venant d'outre-Rhin. Par suite, la fusion romano-barbare s'est faite dès le VIe siècle aux dépens de l'élément romain."

À propos de la disparition des écoles (où l'on apprenait le latin) :

(ÉCOB:173-174) "La Gaule "barbare", nous l'avons dit, n'appartient plus au domaine de la civilisation de l'écrit. Depuis les invasions du IIIe siècle, la civilisation romaine qui avait marqué ces régions s'y était maintenue difficilement. Les écoles urbaines, si elles ont existé, on disparu de bonne heure. Au IVe siècle, Ausone ne cite aucun professeur au nord de la Loire".

Voir ci-dessus importance du

latin écrit dans la naissance de la langue d'oc.

Certains tableaux présentés dans cette partie ne sont pas exacts dans

le sens où il n'y a pas eu évolution de l'occitan vers le français. Mais

ils montrent de façon simple que l'occitan

est

souvent resté bloqué dans son évolution à partir du latin à un stade

par lequel le français est très souvent passé (voir introduction).

Il serait plus rigoureux de présenter l'évolution sous la forme d'un arbre phylogénétique (arbre d'évolution des espèces vivantes) :

On peut représenter le même arbre sous la forme suivante :

|

latin

|

Ve s.

|

XIIIe s.

|

|

|

actuel

|

|

| ka |

> |

> | > |

> | > |

sud-occitan ka |

| tcha |

> | > | > | nord-occitan

tcha |

||

| cha che |

> |

français

cha, che |

Cette partie fait référence pour une très large part à l'article QNCLÉ.

La voie héréditaire est aussi appelée "voie populaire". Un mot

héréditaire est dit aussi "hérité".

Citons l'article QNCLÉ :

"(...) sur le plan lexical le vocabulaire latin survit dans les langues romanes dans deux grandes catégories de mots :

• les mots héréditaires dont font partie les mots transmis par une

tradition sans faille, les mots ayant subi toutes les conséquences de

leur emploi ininterrompu du point de vue sémantique, morphologique,

phonétique.

• les mots empruntés au latin qui constituent la deuxième catégorie est due à une survie des mots sur le plan culturel, plus précisément à une reprise ultérieure des relations avec le monde classique, à une résurrection lexicale qui se manifeste à partir du fond (sic) latin."

"Un mot héréditaire est une « unité lexicale transmise par tradition orale ininterrompue et ayant subi, de ce fait, tous les changements phoniques qui caractérisent cette langue » (Chambon 2010: 62). (...) « Il s’ensuit banalement que l’étymon d’un mot héréditaire est nécessairement un mot oral » qui sera présenté en notation phonétique, précédé d’un astérisque qui signale que l’étymon est reconstruit (Jean-Pierre Chambon, 2010)."

Pour le provençal, on peut citer ostau

"maison" < hŏspĭtālĕm

: le mot latin a subi les transformations décrites dans Du

latin à l'occitan pour aboutir à ostau.

Le français "hôtel" est

l'aboutissement du même étymon en domaine d'oïl.

"Par contre, un mot emprunté, en l’occurrence au latin, est une unité lexicale introduite d’une langue dans une autre et qui a une existence plus scripturaire qu’orale. Les règles d’adaptation ont imposé à l’emprunt des modifications minimales de sorte qu’il y a une quasi équivalence entre le segment de départ et le segment d’arrivée."

Pour le provençal, on peut citer espitau "hôpital" < hŏspĭtālĕm : le mot latin a subi des transformations minimales, en domaine d'oc comme en domaine d'oïl pour aboutir respectivement aux mots espitau et "hôpital". Voir par exemple ci-dessous s devant consonne conservé en sud-occitan.

Pour le projet TLF-Étym, les auteurs ne distinguent que deux catégories

de latin : "latin tout court (sous entendu de l’Antiquité) et latin

médiéval". Les autres subdivisions communes (latin archaïque, latin

classique, latin impérial, latin tardif : bas-empire, bas-latin)

semblent délicates pour l'étude diachronique de la langue.

"Par convention on considère que la naissance des langues romanes se situe autour de 600, le latin de l’Antiquité couvre la période allant du IIIe siècle av. J.-C. à 600, tandis que le latin médiéval s’étend de 600 au XVe siècle".

Le latin médiéval était "le véhicule universel et permanent de la culture". C'était la langue de l'église, de l'administration, de la justice, des sciences, des historiens, des écrivains, des grammairiens... Petit à petit, les langues romanes accèdent à l'écrit et empiètent sur le latin. Depuis le Moyen Âge, les langues romanes (et non romanes) ont emprunté des mots soit au latin classique, soit au latin médiéval.

Ainsi les nouvelles notices étymologiques du CNRTL

distinguent les emprunts ("transferts linguistiques") au latin de

l'Antiquité, et les emprunts au latin médiéval (voir aux articles

"différer", "temporel", "obole"...). Les auteurs reconnaissent une

troisième catégorie de mots : cas indécidables (on ne peut pas trancher

entre emprunt au latin de l'Antiquité et emprunt au latin médiéval,

comme "défectif").

"Il s’agit clairement d’un emprunt au latin de l’Antiquité (appelé latin tout court dans la métalangue de TLF-Étym) si la ou les première(s) attestation(s) incite(nt) à penser que l’emprunt a été effectué à travers la traduction d’un texte antique".

Au moins pour le français, les emprunts au latin classique se sont

réalisés notamment dans un mouvement d'intérêt intellectuel pour les

œuvres classiques de l'antiquité, avec l'apparition de mots latins

francisés dans les traductions, comme "différer", qui est une

francisation du latin classique differre

vers 1355 (traduction d'un texte de Tite-Live).

"Il s’agit clairement d’un emprunt au latin médiéval :

• si l’étymon a été créé en latin médiéval (dérivé, emprunt à une

langue vernaculaire)

• si l’étymon a développé un sémantisme secondaire (inconnu du latin de

l’Antiquité) en latin médiéval

• si l’étymon présente en latin médiéval une particularité

morpho-syntaxique inconnue du latin de l’Antiquité".

Les distinctions ci-dessus sont sans doute valables pour la langue

d'oc.

Cependant il reste à réaliser une étude approfondie sur la "voie savante" dans la naissance et l'évolution de l'occitan. De nombreux indices montrent que la voie savante, l'influence du latin écrit, ont eu des conséquences très importantes sur la nature même de l'occitan.

Citons ÉCOB:147 (en parlant des mérovingiens, c'est-à-dire du Ve au VIIIe siècle :

"Les Germains [ndlr : les Francs] n'ont colonisé qu'une petite partie de la Gaule, et tout en essayant d'imposer leur autorité à tout le regnum, n'ont rien changé de l'organisation administrative et sociale des autres régions situées en gros au sud de la Loire et du plateau de Langres. Là, s'est maintenue la civilisation romaine et, en particulier, la culture romaine. En utilisant non seulement les chroniques, mais également les diplômes conservés ou les copies de ceux qui ont disparu, les formulaires, les inscriptions, nous constatons que toute une partie de la Gaule mérovingienne participe encore à la civilisation de l'écrit."

ÉCOB:149 : "Nous pouvons donc tracer une ligne allant de Nantes à Genève, en passant par Le Mans, Orléans, Autun, qui pourrait marquer la frontière nord de la civilisation de l'écrit."

Voir aussi ci-dessous la notion de superstrat.

Je donne ci-dessous quelques groupes de mots provençaux qui montrent un

fort impact de la voie savante, de l'écrit latin, plus fort qu'en

français.

a. Mots en -i ou -ia

(sauvia "sauge", òrdi

"orge"...), voir mots

occitans en -i, -ia, -iar.

b. Mots de type plaga : avec g

intervocalique

c. Mots de

type nivol :

Probablement, certains mots issus de

d. Verbes en -ficar (ou -ificar)

Il s'agit souvent de mots latins déjà existants, où la deuxième

composante (-fĭcārĕ) était une

évolution de făcĕrĕ "faire" (apophonie ă

> ĭ). Mais -ĭfĭcārĕ

est devenu un suffixe, vivant en latin de l'Antiquité puis en latin

médiéval. Par voie semi-savante, en français, -ĭfĭcārĕ

a donné -ifier et en occitan cela a donné -ificar

(à développer).

Amplificar, deificar, edificar,

estratificar, fortificar, modificar, pacificar, petrificar, rareficar,

sacrificar, verificar (liste à compléter).

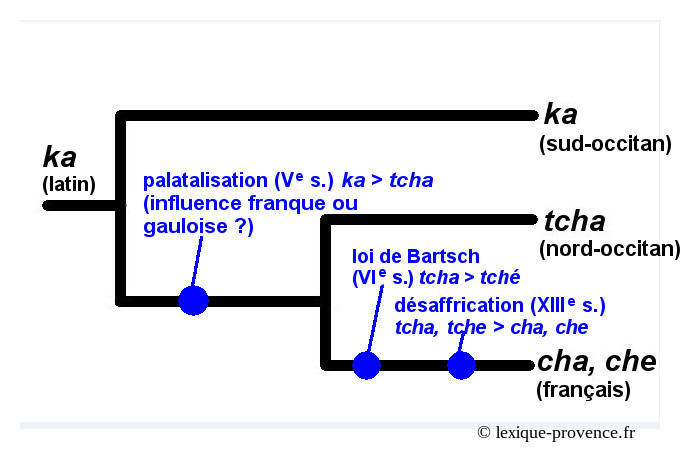

Au Ve siècle après J.-C., les syllabes /ka/ et /ga/ en

Il faut remarquer que dans le nord de la

France, au nord de la

L'origine de ces palatalisations est toujours discutée : certains

auteurs invoquent le substrat gaulois, mais il

apparaît plutôt que ce soit le superstrat

franc qui en soit à l'origine.

|

latin

|

|

sud-occitan (provençal...)

|

|

nord-occitan

|

|

français

|

| /ka/ |

> |

/ka/ |

/tʃa/ |

/ʃa/, /ʃe/ |

||

| capră(m) | cabra | chabra | chèvre | |||

| cantāre | cantar | chantar | chanter | |||

|

/ |

> |

/ |

/ |

/ |

||

| mŭscă(m) | mosca | moscha | mouche | |||

| sĭccāre | secar | sechar | sécher | |||

| vaccă(m) | vaca | vacha | vache | |||

Tableau. Évolution de la syllabe latine /ka/, à l'initiale ou derrière consonne, en Gaule.

Signalons que la syllabe latine /ka/ en

Pour /ga/ en

|

latin

|

|

sud-occitan (provençal...)

|

|

nord-occitan

|

|

français

|

| /ga/ |

> |

/ga/ |

/dja/ |

/ja/, /je/ |

||

| galbĭnŭ(m) | jaune (1) | jaune | jaune | |||

| gallă(m) | gala | jala | (emp galle) | |||

| gallīnă(m) | galina | jalina | geline | |||

| gallŭm |

|

gau |

|

jau |

|

a.fr. jal

"coq" |

| garrīcă(m) |

|

garriga |

|

jarrija,

jarría |

|

n.d.l.

Jarrie, La Jarrie |

| gaudĭŭ(m) |

gaug |

jaug |

a.fr. joi

"joie" |

|||

|

/ |

> |

/ |

/ |

/ |

||

| pūrgāre | purgar | purjar | purger | |||

Tableau. Évolution de la syllabe latine /ga/, à l'initiale ou derrière consonne, en Gaule.

La syllabe latine /ga/ en

Vers l'an 400 après J.-C., les consonnes

Par contre, dans le nord de la Gaule, elles évoluent encore : elles subissent une spirantisation (Ve siècle) suivie d'autres phénomènes.

Pour les consonnes

- en occitan, la seule transformation des

consonnes

- en français des phases supplémentaires se sont réalisées : la spirantisation (Ve siècle) suivie d'autres phénomènes (IPHAF:49, 51).

Pour les consonnes

Classiquement, les linguistes estimaient que

b, d, g intervocaliques étaient

réellement prononcés /b, d, g/ en latin, puis subissaient des phases de

spirantisations décalées dans le temps selon les régions de la Gaule.

Depuis peu, une nouvelle théorie considère que b,

d, g intervocaliques étaient des

|

latin

|

|

occitan

|

|

français

|

| p rīpă(m) |

> |

b

(b riba |

v rive |

|

| b

/ făbă(m) |

> |

v fava |

|

v fève |

|

t

batarevīta(m) |

>

|

d

(d

badarvida |

|

∅, y (1)

baer, beer >

bayer, béervie |

| d

/ sūdārĕ |

> | z susar |

∅, y

(1) suer |

|

|

k

(suivi de a, o, u)

nĕcārĕsēcūru(m) lŏcārĕ |

>

|

g

(g

negarsegur logar |

|

∅, y (1)

a.fr. neer, neier > noyera.fr. seür > sûr a.fr. loer, loier > "louer" |

|

g

/

plāgă(m)dōgă(m) |

>

|

y,

j, ∅, (v, g) (2)

plaga, plaia, plajadoa, doia, doga, doja, dova |

|

∅, y, v (2)

plaiedouve |

|

a(u)gŭstŭ(m) negare |

|

aost, avost, agost neiar, nejar, negar |

|

août a.fr. neier > "nier" |

|

|

|

|

|

|

Tableau

ci-dessus. Évolution des occlusives intervocaliques latines en occitan

et en français.

(1) Pour y ou ∅, PH-2020:262 estime que la disparition de la consonne a entraîné l'apparition de yods épenthiques : "L'insertion de ce yod anti-hiatique a lieu en AF seulement, ce dont témoigne le fait qu'à côté des formes avec yod il existe systématiquement des formes sans yod, qui représentent l'état primitif de l'AF". Voir yod épenthique dans les hiatus secondaires.

(2) Pour g intervocalique, la

situation est variable selon les voyelles environnantes et la région ;

les consonnes entre parenthèses sont souvent des consonnes de résolution

d'hiatus ou bien pour g

occitan, ce peut être aussi un rétablissement par la voie savante ou un

renforcement dialectal de

Pour

résumer,

les tableaux ci-dessus montrent les faits suivants.

Du moins sur le plan de l'écrit :

En français :

- le destin des b

- le destin des d primaires et secondaires s'est finalement confondu pour donner ∅ ;

- le destin des g primaires

et secondaires s'est finalement confondu pour donner ∅.

En occitan (sud-occitan), le

destin de ces consonnes

On peut tenter une synthèse semblable pour les groupes

muta

cum liquida. Dans le tableau ci-dessous sont donnés en

priorité les groupes muta cum liquida

|

latin

|

|

occitan

|

|

français

|

| pr capra(m) |

> |

br cabra |

> |

vr chèvre |

| pl dŭplŭ(m) |

> |

bl doble |

bl double |

|

| br labra(m)

|

> >

|

ur

/ br laura

/ labra

|

vr lèvre

|

|

| bl (1) oblītārĕ

|

> |

bl

(1) oblidar

|

bl (1) oublier

|

|

| tr pătrĕ(m) dr quădrātŭ(m) |

> |

>

ir paire cairat |

||

|

>

|

|

rr, r

pèrecarré |

||

|

kr

ācrŭ(m) |

>

|

igr / gr

aigre / agre |

>

|

ir

aigre |

| gr flagrārĕ nĭgră(m) |

> |

ir / gr flairar negra |

> |

ir flairer noire |

|

k'l

(2)

măcŭla(m) >

măclă |

>

|

lh

malha |

|

ill

maille |

| g'l (2) rēgŭlă(m) > rēglă |

> |

lh relha |

ill reille (dialectal "planche") |

|

|

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus. Évolution des groupes latins intervocaliques "occlusive + r ou l" (muta cum liquida) en occitan et en français.

Pour l'occitan, voir les détails à p, pr, pl intervocaliques.

Pour le français : après les sonorisations

(/p/ > /b/ vers l'an 400), le nord de la Gaule connaît une phase de spirantisation

inconnue au sud de la Gaule : /b/ > /

|

latin

|

|

occitan

|

|

français

|

| p |

> |

b

(b |

> |

v |

| rīpă(m) | riba | rive | ||

|

-p-

|

>

|

-b

> -p

(b devenu final) |

|

-f

(v

devenu final) |

| căpŭ(m) | cap |

|

chef | |

|

pr

|

>

|

br

|

>

|

vr

|

| capră(m) | cabra |

|

chèvre | |

|

p

|

>

|

br

|

>

|

vr

|

| pip(e)re(m) | pebre |

|

poivre | |

|

pl

|

>

|

bl

|

|

bl

(1)

|

| duplŭ(m) | doble |

|

double | |

|

p

|

>

|

bl

|

|

bl

(1)

|

| capŭlŭ(m) | cable |

|

câble (chable) |

Tableau ci-dessus. Évolution de p intervocalique en Gaule (avec muta cum liquida).

Pour l'occitan, voir les détails à t, tr, t'l intervocaliques.

Pour le français, après les sonorisations

(/t/ > /d/ vers l'an 400), une grande partie nord de la Gaule connaît

une phase de spirantisation

inconnue dans le domaine sud-occitan : /d/ > /

|

latin

|

|

sud-occitan

(provençal...) |

|

nord-

occitan |

|

français

|

| t |

> |

d

(d |

> |

i, ∅ |

i, ∅ (1) | |

| vītă(m) cantātă(m) *batārĕ |

vida cantada badar |

via, viá chantaia baiar |

vie chantée baer, beer > bayer, béer |

|||

| vĕnūtă(m) | venguda |

vengüa, vengüá |

venue |

|||

|

pătrĕ(m) t -ātŏr |

> |

dr

>

i̯r (2)

padre > paire-adr > -aire |

|

|

||

|

dr

|

|

>

|

|

r, rr (3)

père-ére (trouvère) |

||

|

t

|

>

|

?

|

>

|

?

|

||

| spat(ŭ)lă(m) |

espatla

(espaula,

espanla...) |

épaule |

||||

Tableau ci-dessus. Évolution de t intervocalique en Gaule (avec muta cum liquida).

(1) Pour l'apparition du i, voir ci-dessus yod épenthique.

(2) Pour tr > dr > ir, s'agit d'une transformation typique de l'occitan ; ce serait même la seule : d'après NAPG, "l'occitan ne pourrait se définir génétiquement que par une seule innovation ancienne à la fois commune à tout son espace et spécifique, à savoir l'évolution en [-jr-] des groupes -TR-, -DR- primaires ou secondaires." Les mêmes auteurs mentionnent que cette évolution est attestée entre les années 560 et 675 environ.

(3) Par exemple le français "père" proviendrait de (IPHAF:44,187

: sonorisation ; 50, 89) : pătrĕm > *padre

> *p

Pour l'aboutissement r ou rr en français, selon PHF-f3:719sq. (in DAðr), puis selon DAðr : à revoir : PH-2020:439-440.

(Les devenirs de tr

et dr

sont identiques)

- en général voyelle accentuée + tr

latin > accent + r français

(pătrĕm

> "père") ;

- mais ĕ / ŏ accentués + tr latin > ie, uo accentués (dipht. spont.) + rr français (pĕtrăm > "pierre", Altĭŏdŭrŭm > Auçuerre "Auxerre") ;

- tr latin + accent > rr français + accent (pătrīnŭm > a.fr. parrin "parrain") ;

Les explications de PH-2020:163, 181-182, à savoir l'allongement

compensatoire de r possible seulement s'il suit une voyelle

atone, permettent bien d'expliquer les types "père" et "parrain, carré",

mais pas le type "pierre, Auxerre" (ou alors l'auteur devrait commenter

les formes anciennes : pierre / piere, Auçuerre / Auçuere :

laquelle est la plus légitime ?).

(4) tl est sans doute

toujours

Pour l'occitan, voir les détails à k, kr, kl intervocaliques,

Pour le français : après les sonorisations

(/k/ > /g/ vers l'an 400), le nord de la Gaule connaît une phase de spirantisation

inconnue dans le sud de la Gaule : /g/ > /

- /ka/ après i,

e, a : /k/ > /

- pour /ka/ après o, u : /k/ >

- pour ăquăm > *awa > èwe, eau, voir ăquăm ;

- pour -ācŭm, lăcŭm : voir ci-dessous toponymes en -ācŭm (diphtongaison française de ā) ;

- pour cæcŭm, græcŭm > a.fr. cieu "aveugle", grieu "grec", voir étude de /è/ devant k.

(pour le nord de la Gaule : IPHAF:55, 56)

|

latin

|

|

occitan

|

|

français

|

|

k

|

>

|

g

(g

|

>

|

i,

∅ (1)

|

| nĕcārĕ jŏcārĭ sēcūrŭ(m) |

negar jogar segur |

neier, neer > noyer jouer seür > sûr |

||

|

kr

|

>

|

gr

|

|

(igr)

|

|

macrŭ(m)

|

|

magre

|

|

(maigre)

|

| kr V m (2) |

> |

gr V m |

> |

i̯r m > r m |

| lăcrĭmă(m) săcrāmentŭ(m)

|

|

lagrema sagrament,

sarrament

|

|

layrme > larme sayrement

> serment

|

|

k |

> |

i̯r |

|

i̯r |

|

făc(ĕ)rĕ

|

|

faire

|

|

fayre

> faire

|

|

k |

> |

|

|

|

|

macŭla

|

|

malha

|

|

maille

|

|

Ck |

> |

Ckl |

|

Ckl |

|

ăvuncŭlŭ(m)

|

|

oncle

|

|

oncle

|

|

sk |

> |

skl | > | sl

>

^l |

|

mascŭlŭ(m)

mĭscŭlārĕ

|

|

mascle

mesclar

|

|

masle > mâle mesler

> mêler

|

| kt |

> |

i̯t / (pr) ch |

|

i̯r |

|

factă(m)

|

|

faita

/ facha

|

|

fait

|

Tableau. Évolution de /k/ intervocalique en Gaule (également muta cum liquida, et ct).

(1) Pour l'apparition du i, voir ci-dessus yod épenthique.

(2) kr + voyelle + m

est très résistant à la

(3) kl est toujours

Il me semble que le

- type bāsĭārĕ > baiser (s + i, e en hiatus) ;

- type laxārĕ > laisser (cs

= x)

- évolution de -

-ācă

/aːka/ > /aːga/ > /aː

On peut également songer aux toponymes

en

- évolution de a devant m ou n (lānăm > laine) ;

- évolution de a

devant ñ devenu implosif

: (

- évolution de -actŭs, -actă

vers -ait, -aite prononcés /ayt/, /ayt

Pour -ācă vers -aie : (ADoi:74) :

"ivraie,

n. f. (latin populaire ebriāca,

ancien français evraie,

Alors que dans ce mot la graphie ai

s'explique par une évolution phonétique régulière du suffixe

Je pense que cela s'explique par le fait que

le digramme oi

a aussi représenté /è/.

Le

Voir ci-dessous : -ācŭm,

-ĭācŭm

(diphtongaison française de ā).

Pour l'occitan, voir les détails à sonorisation de s.

|

latin

|

|

occitan

|

|

français

|

|

/s/

|

>

|

/z/

(1)

|

|

/z/

|

|

causă(m)

[kawsa]

|

|

causa

/kawza/

|

|

chose

|

Tableau. Évolution de /k/ intervocalique en Gaule. La sonorisation de s ne s'est pas notée dans la graphie. Le z a servi à noter /tz/ en français (IPHAF:43).

Pour l'occitan, voir les détails à f intervocalique.

|

latin

|

|

occitan

|

|

français

|

||

| f (φ) (ton. ?) | f |

∅ |

||||

| dēfŏrĭs | defòra | dehors | ||||

|

|

|

|

|

|

||

| f (φ) (post-ton.?) | f, v, ∅

(1) |

v, ∅ (1) |

||||

| Stĕphănŭ(m) | Estèfe (lim, gasc), Estève (prov)... | Estièvene (a.fr.) "Étienne" | ||||

Tableau ci-dessus. Évolution de f intervocalique en Gaule.

(1) En syllabe post-tonique, le f intervocalique a des évolutions variables, voir dans la partie 2 sonorisation de f.

Cette évolution plus réduite des consonnes

La plupart des auteurs ne se posent pas la question de savoir comment se prononçaient b, d, g intervocaliques à l'époque latine : pour eux, ils se prononçaient évidemment comme aujourd'hui /b/, /d/, /g/.

Cependant Xavier Gouvert préfère les considérer comme des

Voir ci-dessus pour les hésitations concernant

la prononciation latine : /b/ ou /

Pour l'occitan, voir les détails à b intervocalique, bl intervocalique, br intervocalique.

|

latin

|

|

occitan

|

|

français

|

|

b

|

>

|

v

|

>

|

v

|

|

făba(m)

|

>

|

fava

|

|

fève

|

| br |

> |

ur |

|

vr |

|

libra(m)

|

>

|

liura

|

|

livre (fém.)

|

| bru / bre? (dern) |

> |

br |

> |

vr |

|

libru(m)

|

>

|

libre

|

|

livre (masc.)

|

|

b |

> |

ur |

|

vr |

|

scrīb(ĕ)re

|

>

|

escriure

|

|

escrivre > écrire

|

| bl |

> |

bl |

|

bl |

|

oblītāre

|

>

|

oblidar

|

|

oublier

|

|

b |

> |

ul / bl |

|

bl |

| tăbŭlă(m) |

> |

taula |

|

table |

|

stăbŭlŭ(m)

|

>

|

estable

|

|

étable

|

Tableau ci-dessus. Évolution de b intervocalique en Gaule.

Voir ci-dessus pour les hésitations concernant

la prononciation latine : /d/ ou /

Pour l'occitan, voir les détails à d intervocalique, dr intervocalique.

Pour le français, F. de La Chaussée estime que "d

>

|

latin

|

|

occitan

|

|

français

|

|

d

|

>

|

z

|

|

∅

|

|

sūdāre

|

>

|

susar

|

|

suer

|

| dr |

> |

/i̯r/ |

|

r, rr (1) |

|

quădrātŭ(m)

|

>

|

cairat

|

|

carré

|

|

d |

> |

/i̯r/ |

|

r, rr (1) |

| gaul -dŭrŭm "forteresse" |

> |

-ire (Içoire "Issoire" 63) (2) |

|

-rre (Auxerre, Tonnerre,

Nanterre) (2) |

|

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus. Évolution de d intervocalique en Gaule.

(1) Pour le français, pour r / rr, voir ci-dessus.

(2) Pour d'r, "Bouloire" (72) (Bolodro, VIIe siècle) montre qu'en domaine français, d'r a pu aussi évoluer en /i̯r/ comme en domaine occitan. (*Bolodurum : p-i-e bolo "hauteur" ? DENLF:80a ou gaul bolo "prunelle" ? TGF1:175 — gaul "forteresse").

Pour Auxerre, Nanterre, Tonnerre, aussi Briare, Brières, Jouarre, Mandeure, etc. : TGF1:175-176.

Voir ci-dessus pour les hésitations concernant

la prononciation latine : /g/ ou /

Pour l'occitan, voir les détails à g intervocalique, gr intervocalique, gl intervocalique.

|

latin

|

|

occitan

|

|

français

|

|

g

|

>

|

g, i, j, ∅, v

(1)

|

>

|

i, ∅, v

|

| plāgă(m) |

> |

plaga, plaia, plaja |

|

playe > plaie |

|

dōgă(m)

|

>

|

doa,

dova...

|

|

douve

|

| gr |

> |

/i̯r/ |

|

i̯r |

|

flagrāre

|

>

|

flaira

|

|

flairer

|

| gru / gre? (dern) |

> |

gr |

|

i̯r |

|

nĭgrŭ(m)

|

>

|

negre

|

|

noir

|

|

g |

> |

/ |

|

l̮ |

|

rēg(ŭ)lă(m)

|

>

|

relha

|

|

(a.fr.)

reille

|

|

ng |

> |

ngl |

|

ngl |

|

cĭng(ŭ)lă(m)

|

>

|

cengla

|

|

sangle

|

Tableau ci-dessus. Évolution de g intervocalique en Gaule.

(1) La situation est très variable en fonction des voyelles environnantes, de la région, et de l'influence de la voie savante, voir partie 2 : spirantisation de g intervocalique.

(2) gl est toujours

Pour les détails, voir évolution

de waw primaire.

|

latin

|

|

occitan

|

|

français

|

|

v

|

>

|

v

|

|

v

|

|

lăvārĕ

|

>

|

lavar

|

|

laver

|

| v au contact de o, u păvŏrĕm |

∅ paọr > paur |

∅ peur |

||

|

|

|

|

|

|

| v devenu final clāvĕm |

-u clau |

-f clef |

||

|

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus. Évolution de v intervocalique en Gaule.

Le sud-occitan conserve le s

devant consonne sonore, y compris en cas de prosthèse

(escòla, estèla, espina...). En

français, ce s disparaît à

l'oral aux XIIe, XIIIe siècles. Il est maintenu à

l'écrit jusqu'à la réforme orthogaphique française de 1740, où il est

remplacé par un accent circonflexe ("pâte"), ou par un accent aigu

("école").

En nord-occitan, ce s a

évolué en /y/, /h/, /:/, ∅. Je ne connais pas la date de ce changement,

mais on peut penser qu'il s'est fait en même temps que pour le français,

ou plus tard. Concernant l'orthographe, on peut conserver à l'écrit la

forme avec s, comme semble le

préciser le C.L.O. (source archivée : Preconizacions:40).

Mais en vivaro-provençal, il est logique d'accepter les orthographes escòla et eicòla

(voir dialectes).

Cas particulier des consonnes non sourdes :

Devant les consonnes non sourdes [b - d - g - z - v - j - l - m - n -

r] , la prononciation de s est

aléatoire (prononcé ou non), voir par exemple préfixe des-.

|

latin

|

|

sud-

occitan |

|

nord-

occitan |

|

français

|

| s devant consonne sourde (y compris cas de prosthèse) |

> |

s |

> |

/y/, /h/, /:/, ∅ |

> |

∅

XIIe XIIIe siècles (mais s

maintenu à l'écrit → 1740) |

| ex-

(*exclaricire...) |

esclargir |

éclaircir |

||||

| pastă(m) | pasta | [pahto], [pa:to] | pâte | |||

| bēstĭă(m) | bèstia (1) | [beytyo],

[be:tyo],

[behtjo] |

bête (1) | |||

| schŏlă(m) | escòla | [éykòlo], [ékòlo], [éhkòlo] | école | |||

| stellă(m) |

estela |

étoile |

||||

|

Stĕphănŭ(m)

[stéφanʋ]

|

|

Estève

|

|

|

|

Étienne

|

| s devant consonne sonore (rare) |

> |

/y/ |

> |

∅ |

||

| *blastĕmă(m) > blasme | blaime | blâme | ||||

|

*vassĕllĭtŭ(m) > vaslettu

|

|

vailet, varlet

|

|

valet

|

||

Au VIe siècle, tout -a

final évolue en /-

LPEPH:203, note 6 "(...) le [

Il faudrait étudier si les syncopes de type [sriz] pour "cerise" sont

synchrones de l'amuïssement de /-

Dans le sud de la Gaule, le -a

est conservé mais évolue bien plus tard (? siècle) dans de nombreuses

régions en /ò/, /œ/, /

L'abondance des diphtongues (et des triphtongues) dans le provençal est

un élément frappant pour un français néophyte écoutant du provençal. Les

diphtongues sont d'ailleurs considérées comme disparues du français

moderne (hors Québec, voir Wikipédia ici, 2017). Cependant en ancien français,

diphtongues et triphtongues étaient très abondantes, mais elles se sont

simplifiées au cours du temps (monophtongaison) - la graphie du français

en garde la mémoire ("eau", "bœuf", "allaient"...). De ce fait, "la

musique" du provençal actuel doit rappeler celle de l'ancien français

sur ce point.

Remarque : pour les diphtongues latines æ et œ, voir la monophtongaison de æ et œ.

Voir le développement à Diphtongue latine au.

Occitan

: lat au >

oc au /a

(la diphtongue est bien conservée ;

dans certaines régions > /òw/ ; en position

Français

: lat au

> fr

/ò/ (fin

du Ve siècle) (

(puis > ò, ó ou

Donc l'occitan conserve la diphtongue latine au, contrairement au français, par exemple : lat causă(m) > oc causa /kaʋ̯zo/, fr "chose".

- les mots

latins savants d'origine grecque conservaient eu

grec ; ils ont eux-même souvent suivi une voie savante pour arriver dans

la langue occitane. Leur devenir est hétérogène

: tantôt eu est conservé en

occitan, tantôt eu est

assimilé à au (voir la

discussion à reumàs "rhume", reumatisme "rhumatisme".

reuma > reumàs [rówmas], s'enreumassar [é̃rówmasa] ; voir (AO) rauma / ręuma.

Europa > Euròpa...

- voie populaire par

le grec de Marseille :

La diphtongue grecque ευ /è

En AO on a taute,

tautenon "calamar". Voir étude

de -aut-.

Donc cette diphtongue grecque s'est assimilée à la diphtongue au.

Voir le développement plus détaillé à : diphtongaison romane.

Voir le développement plus détaillé à : vue

d'ensemble

sur la diphtongaison romane.

La diphtongaison romane affecte è

et ò

- début du IIIe siècle : /è/ > /iè̯/ (> /yè/, pour le français : /yè/, parfois /i/)

- début du IVe siècle : /ò/ > /ʋò̯/ (>... /üò/, /üé/, /yò/..., pour le français : /œ/)

Dans les domaines gallo-roman et catalan, on peut distinguer deux

phénomènes : la diphtongaison romane spontanée

et la diphtongaison romane conditionnée.

Dans ces domaines géographiques, les deux types de diphtongaison

affectent /è/ et /ò/

- la diphtongaison spontanée

se réalise devant n'importe quelle consonne latine (non palatalisée), ou

même devant une voyelle en

- la diphtongaison conditionnée

se réalise seulement devant une

La diphtongaison spontanée affecte

systématiquement le français, et très peu l'occitan. Par contre, les

deux langues sont affectées systématiquement par la diphtongaison

conditionnée (conditionnée par la présence d'une

Pour l'occitan, voir le développement plus détaillé dans la partie "Du latin au provençal 2" : diphtongaison romane spontanée.

La diphtongaison romane spontanée touche la moitié nord de la Gaule ; elle touche aussi la moitié sud, seulement

pour quelques mots : elle n'affecte que les

La diphtongaison spontanée s'est produite (dans la moitié nord de la

Gaule) :

- vers le début du IIIe siècle pour la voyelle è (IPHAF:182) ;

- vers le début du IVe siècle

pour la voyelle ò (IPHAF:185).

Plus tard en domaine d'oïl, les diphtongues issues du ò

se

En domaine d'oïl, au début du IIIe siècle :

(à droite, j'écris les aboutissements tels

qu'on les connaît en français moderne)

| ĕ /è/ > /iè̯/ | > /yè/ (cas général : "fier") |

| > /yé/

(si la consonne finale ne se prononce plus : "pied", voir loi

de position) |

|

| >

/i/ (si un i

diphtongal apparaît après è

: "dix") |

| fĕrŭ(m)

/f |

|

| > (mutation

vocalique) */fèːrʋ/

|

|

|

français

et francoprovençal

(essentiellement d'après PHF-z:55, PHF-f2:251, 266-268 ; IPHAF:107 ne donne pas l'étape

"rapprochement de è

vers i" ni la loi de

position, son scénario est donc incomplet)

|

|

| > (début

IIIe siècle : diphtongaison romane spontanée)

*/fiè̯ːrʋ/ |

|

| > (fin Ve

siècle : ʋ

> ó) */fiè̯ːr |

|

| > (vers le

VIIe siècle ? : rapprochement

de è vers i)

*/fiéːr |

|

| > (VIIe-VIIIe

siècle : apocopes)

*/fié̯ːr |

|

|

dialectes

du Nord-Est (PHF-f2:267-268)

|

|

|

> (réduction

de diphtongue) /fiːr/

|

→ dial. fir

[fiːr] (voir ALF:285 "le ciel") |

|

francoprovençal

(PHF-f2:268)

|

|

|

> (réduction

de diphtongue seulement au féminin : pourquoi ?)

/fiːra/

|

→ alternance fier / fira |

| > (vers

1200 : bascule

des diphtongues, consonification i

> y) */fi̯éːr |

→ [fyéː (é : Meigret, 1542 ; Maupas, 1625 ; encore Boyer, 1703) |

|

dialectes

de l'Ouest (sauf Normandie)

|

|

| (voir → dial.

pé [pé]) (ALF:1012 "pied") |

|

| > (début

XVIIe siècle : loi

de position) */fyèːr |

→ [fyèː (è : Oudin, 1633) |

| > (fin

XVIIe siècle : |

→ "fier" |

|

occitan

(l'occitan a toujours conservé le timbre [è] depuis le latin

vulgaire)

|

|

| > (fin Ve

siècle : ʋ

> ó) */fèːr |

|

| > (VIIe-VIIIe

siècle : apocopes)

*/fèːr |

→ AO f |

| (quand ?

souvent perte de la valeur longue de è) /fèr |

|

|

dialecte

provençal maritime

|

|

|

> (perte de -r)

/fè/

|

→ pr.ma. [fè] (TDF) |

| (tardivement,

variable selon les régions : |

→ fèr

[fèʁ] |

|

(1) Pour l'adjectif français "fier", le CNRTL donne : "Avec

cher fait exception à

la liste d'adjectifs en

L'auteur ne précise pas la prononciation dans

Racine ; je pense que ce dernier envisageait la prononciation

[fyèːr], [altyèːr], voir PHF-f2:251 (remarque vers le bas de page)

: "Beaucoup de mots en -ier,

dont l'r ne se

prononçait pas au XVIe siècle, pas plus

qu'aujourd'hui, ont repris l'r

au XVIIe et au XVIIIe siècles, par exemple

altier, entier, familier,

régulier, seculier, singulier, etc. Dans ces mots, la

prononciation de

Pour l'occitan fèr "sauvage", le |

|

latin

|

|

occitan

|

|

français

|

| ĕ |

> |

è |

> |

/iè̯/

> /yè/, /i/... |

|

bĕnĕ |

bèn (1) |

bien |

||

| cælŭm > cĕlŭ(m) |

cèl > cèu (prov) |

ciel |

||

| κεράσιον > cĕrĕsĭă(m) |

cerieisa |

*cerieise

> cerise |

||

| dĕcĕ(m) | dètz (2) | */dièi̯tsé/ >... /dis/ dix | ||

| ĕrat | èra |

a.fr. iere

"était" |

||

| fĕbrĕ(m) | fèbre (3) |

fièvre |

||

| fĕl(ĕ)(m) | fèl > fèu (prov) | fiel |

||

| fĕrŭ(m) |

fèr |

fier |

||

|

hĕrī |

AO |

hier |

||

| intĕgrŭ(m) | entèir (a.oc., auv) (3) | entier (entièir > a.pic. entir) | ||

| lĕpŏrĕ(m) |

lèbre |

lièvre |

||

| mĕl(ĕ)(m) | mèl > mèu (prov) | miel | ||

| pĕdĕ(m) |

pè |

pied |

||

| pĕtră(m) |

pèira (3) |

pierre |

||

| rĕm(ĕ)(m) |

rèn (1) |

rien |

||

| rĕtrō | rèire (3) |

arrière (< adrĕtrō) |

||

| Stĕphănŭ(m) |

Estève |

Étienne |

||

| tĕnĕt |

tèn (1) |

tient |

||

| tĕpĭdu(m) |

tèbe |

tiède |

||

| *trĕb > *trĕbum |

Trève (30, 69) (4) | Trièves (69) (4) |

||

| vĕnĭt | vèn (1) |

vient |

||

Tableau ci-dessus. Diphtongaison

romane spontanée de è (< ĕ)

tonique libre : elle n'affecte pas l'occitan mais elle affecte le

français.

(1) Les accents graves sur ces formes occitanes nasalisées sont supprimés dans la graphie classique, alors que lexique-provence conseille de les utiliser (pour le provençal), voir prononciation de en.

(2) Pour dĕcĕm "dix" : voir ci-dessous i diphtongal devant ke, ki, et la discussion à dĕcĕm.

(3) Dans fĕbrĕm, intĕgrŭm, pĕtrăm, rĕtrō,

tout se passe comme si le groupe consonantique

(4) Le gaulois *trĕb "habitation" semble avoir donné Trève "Trèves" (communes du Gard et du Rhône), Trièves (commune du Rhône) TGF1:146. Il faudrait envisager Trièves (région de l'Isère), mais pour cette dernière appellation, Trĭvĭæ "déesse des carrefours" a été proposé comme étymon. À étudier.

En domaine d'oïl, au début du IVe siècle :

(à droite, j'écris les aboutissements tels

qu'on les connaît en français moderne)

| ŏ

/ò/ > / |

> / |

| > / |

|

| > /ò̃/ devant n (type "bon, bonne" ci-dessous) |

| (acc) cŏr /kór/ "cœur" | |

| > (mutation

vocalique, sans doute alignement sur la 3e

déclinaison du latin populaire pānĭs)

*/kòːré/ (PHF-z:55-56 ; IPHAF:107 partent du latin classique cŏr, mais dans ce cas ŏ serait

|

|

|

français

(essentiellement d'après PHF-z:55-56 ; IPHAF:107 ne donne pas l'étape

"rapprochement de ò

vers ʋ" ni la loi de position, son scénario est donc

incomplet)

|

|

| > (début

IVe siècle) */k |

|

| > (vers le VIIe siècle ? : rapprochement de ò vers ʋ) */kʋó̯ːré/ | |

| > (VIIe-VIIIe siècle : apocopes) */kʋó̯ːr/ | → Alexis, Guigemar quor */kʋó̯ːr/ |

| > (XIe siècle

? différenciation

de point d'articulation) */kʋé̯ːr/

(1) |

→ Roland : quer, coer |

| > (XIe

siècle-début XIIe siècle : antériorisation

de ʋ, au contact de é?) */k |

→ SteMarguerite : cuer... |

| > (XIe

siècle-début XIIe siècle : labialisation

(rapprochement de é

vers u) */k |

|

| > (vers 1200 : bascule

des diphtongues, consonification u

> ü) */ku̯ |

|

| >

(XIIIe siècle : monophtongaison) */k |

|

| > (début

XVIIe siècle : loi

de position) */k |

|

| > (fin

XVIIe siècle : |

→ "cœur" |

|

occitan

(l'occitan a toujours conservé le timbre [ò] depuis le latin)

|

|

| > (VIIe-VIIIe

siècle : apocopes)

*/kòːr |

→ AO c |

| (quand ? souvent perte de la valeur longue de ò) /kòr/ | |

|

dialecte

gascon

|

|

|

> (perte de -r)

/kò/

|

→ g còr /kò/ (voir ALF:306 "cœur") |

| (tardivement,

variable selon les régions : |

→ còr |

| (1) Pour le français, l'étape ʋó̯ > ʋé̯ est datée du XIe siècle dans IPHAF:107 (reprenant "Bourciez, Élém. § 263b"). Elle est datée du XIe- début XIIe siècle dans PHF-z:56. Cette datation est fondée sur les attestations graphiques (Alexis, Guigemar : quor ; Roland : quer, coer ; SteMarguerite : cuer..., voir CNRTL "cœur"). | |

Évolution ŏ > /ʋò̯/ > /

cŏr /kòr/

"cœur"

> (début du IVe siècle) /kʋò̯r/

> (quand ? différenciation

ʋò > ʋé) /kʋè̯r/

(1)

> (ʋ

labialise è en

> (ʋ > u sous l'effet de œ, mais pour moi : c'est simplement l'antériorisation de ʋ au VIIIe siècle) /kuœ̯r/

> (vers 1200 : bascule des diphtongues) /ku̯œr/

> (quand ? amuïssement du premier

élément de diphtongue) /kœr/ cœur

Selon F. de La Chaussée (IPHAF:134) :

"D'une façon générale, les voyelles toniques

libres se sont diphtonguées devant une consonne nasale explosive

[(c'est-à-dire intervocalique)], et l'on ne voit pas pourquoi elles ne

l'auraient pas fait : amat

> ae̯mat, bĕne

> bie̯ne, plēnu

> pléi̯n, bŏna,

hŏmo, cŏmes,

> b

La question ne se pose que pour o > ó : [voir suite ci-dessous : type "don"]".

|

latin

|

|

occitan

|

|

français

|

| ŏ |

|

ò |

|

/ʋo̯/ >...> /œ/ |

| cŏr | còr | cœur | ||

| fŏrŭ(m) | AO fòr

(fur : |

a.fr. fuer, feur, f.a. fur (voir Feurs 42) (1) | ||

| mŏlă(m) | mòla | meule | ||

| ŏpĕră(m) |

òbra |

œuvre |

||

| pŏpŭlŭ(m) |

pòbol, pòple |

peuple |

||

|

prŏbăt

|

pròva |

a.fr.

prueve "(il) prouve"

|

||

| rŏtă(m) | ròda | a.fr. ruee, reue "roue" | ||

Tableau ci-dessus. Diphtongaison

romane

spontanée de ò (< ŏ)

tonique libre : elle n'affecte pas l'occitan mais elle affecte le

français.

(1) Pour fŏrŭm, le dérivé

français "fur" (dans "fur et à mesure") est un développement particulier

(je pense : amuïssement de œ au stade /fuœ̯r/).

Le nom de la ville de Feurs (42)

provient de Foros (segusiavorum),

et le nom latin de cette ville a donné le nom de la région du Forez : pagus forensis (*pagus forēsis)

> "Forez" (ici le -z s'oppose au cas général du

Dans cet

exposé, la diphtongaison spontanée en français est le premier

phénomène majeur qui explique pourquoi de nombreux mots français ont

des voyelles différentes des mots occitans (voir le 2e

phénomène majeur ci-dessous).

Par exemple :

- fŏcŭm

> oc fuòc,

fuec, a.fr.

*fuéu "feu" ;

- bŏvĕm > oc buòu, a.fr. buef "bœuf".

Voir le développement dans la partie "Du latin au provençal 2" : diphtongaison spontanée devant /k/ et /w/.

Voir le développement dans la partie "Du latin au provençal 2" : diphtongaison romane conditionnée.

En occitan comme en français, devant les palatales :

- /è/ > /iè̯/ (>... /yè/, mais souvent > /i/ en français)

- /ò/ > /ʋò̯/ (>... /üò/, /üé/, /œ/ en français)

La diphtongaison conditionnée daterait au plus tard du début du Ve siècle.

Le résultat ʋ̯ò peut évoluer par la suite : ʋ̯ò >u̯ò > u̯è en occitan, et surtout, les deux diphtongues i̯è et ʋ̯ò ont beaucoup évolué dans la moitié nord de la Gaule pour donner le français actuel (liech "lit", nuech "nuit").

Dans cet

exposé, cette évolution poussée de la diphtongaison conditionnée dans

le nord de la Gaule est le deuxième phénomène majeur qui explique

pourquoi de nombreux mots français ont des voyelles différentes des

mots occitans (voir le 1er phénomène ci-dessus,

et le 3e phénomène ci-dessous).

Au VIe siècle se réalise la diphtongaison française dans la

moitié nord de la Gaule. Elle peut être appelée "seconde diphtongaison",

mais il ne faut pas oublier qu'elle n'affecte que la Gaule du nord. La

"seconde diphtongaison" en occitan serait plutôt la diphtongaison

du

ò à partir du XIIIe

siècle, ou bien la diphtongaison

devant l. La

diphtongaison française affecte les

Francoprovençal

: cette diphtongaison est aussi mise en évidence pour le

Ainsi parmi les voyelles

Je cite Michel Banniard (CLD, archive p. 30-31) :

"Du VIIe au VIIIe siècle, la prononciation du latin change de nouveau dans des conditions qui commencent à donner à la parole des locuteurs du Nord une couleur vraiment différente de celle des locuteurs du Sud." Dans cette phrase, selon les datations de F. de La Chaussée (IPHAF:194), "VIIe" et "VIIIe" siècles sont trop tardifs, puisque la diphtongaison française aurait eu lieu au VIe siècle. "Dans le Sud, où les évolutions de ce type sont absentes, la parole devient la langue d'oc ; la “toile” s'y dit toujours [tela], la “fleur” [flore], “parler” [parlare]" "

Au VIe siècle, la diphtongaison française au sens strict

affecte é

et ó

/éː/

> /éi̯/

... > /wa/ (/è/)

/óː/

> /óʋ̯/ ...

> /

Francoprovençal : cette

diphtongaison atteint aussi le

Cette diphtongaison se réalise "par l'arrière" (c'est la partie finale de la voyelle qui se modifie) et elle aboutit à une diphtongue fermante. Cela signifie que son degré d'aperture décroît au cours de son émission (la bouche se ferme davantage) : é > éi̯ ; ó > óʋ̯.

Citons HDLL:94 : "Les habitudes articulatoires des Francs en ont peut-être été encore une fois la cause. On croit que le francique a été caractérisé par un fort accent d'intensité (cf. allemand et anglais de nos jours). L'énonciation énergique d'une voyelle tend à produire un allongement ([é] > [éé] et [ó] > [óó]), ce qui entraîne une fermeture à la fin de l'articulation ([éé] > [éi̯] et [óó] > [óʋ̯] (...)."

Toute voyelle latine (brève ou longue) reste ou demeure brève en

position

Voici ci-dessous l'évolution des diphtongues [éi̯] et [óʋ̯].

Schéma général :

|

/éː/

>

/éi̯/

|

> /wa/ (type "toile") |

| >

dial.O.

/è/ (type "craie") |

Ce double traitement explique par exemple pourquoi on dit "français",

"anglais" mais "danois", "chinois" (LDR:243). Voir suffixe occitan -és.

En occitan, ces mots sont restés très proches du latin : tela, plen, fen.

L'aboutissement français actuel /wa/ est très éloigné du latin ē /éː/, alors que l'occitan conserve le timbre latin : tela [télo/a].

Le type /wa/ a mis très longtemps à s'imposer sur /wé/, voir ci-dessous

digramme oi.

(ADoi:75 semble indiquer que /wa/ serait typique

des dialectes de l'Est : Lorraine, Champagne, Bourgogne, Franche-Comté,

mais le texte n'est pas clair, il donne oi

sans parler de la prononciation).

|

(d'après

|

|

| > (VIe siècle : diphtongaison française,

-a

> -e) /téi̯l |

→ a.fr. teile (Voy. de Charlemagne) |

| > (milieu

du XIIe siècle : différenciation

de point d'articulation) /tói̯l |

→ |

| > (fin XIIe siècle : assimilation

de i̯ à ó) /tóé̯l |

|

| > (fin XIIe siècle : assimilation de ó̯) /tʋé̯l (mais je pense qu'on peut invoquer /ó/ > /ʋ/ en français) |

|

| > (vers 1200 : bascule

des diphtongues) /tʋ̯él |

|

| > (XIIIe siècle : raison peu claire)

/tʋ̯èl |

|

| > (XIIIe siècle : raison peu claire)

/tʋ̯al |

|

| > (XVIIIe siècle) /twal |

→ "toile" /twal |

Pour le français, souvent ei

> oi également en

|

latin

|

|

occitan

|

|

français

|

|

|

|

|

||

| a.b.fr. brëkan > *brĭcārĕ | bregar |

a.fr. breier, broyer | ||

| dĕcānŭm | degan |

a.fr. deien, doyen | ||

| lēgālĕm | leiau |

a.fr. leial, loyal | ||

| lĭcērĕ |

leser, lesir |

a.fr. leisir, loisir | ||

| mĕdĭānŭm | mejan |

a.fr. meien, moyen | ||

| mĕdĭĕtātĕm | meitat > mitat |

a.fr. meitié, moitié (1) | ||

| mĕssĭōnĕm | meisson |

a.fr. meisson, moisson | ||

| nĕcārĕ | negar |

a.fr. neier, noyer | ||

| pĕctŏrīnăm | peitrina |

a.fr. peitrine, poitrine |

||

| pĭscĭōnĕm | peisson |

a.fr. peison, poisson |

||

| plĭcārĕ | plegar |

a.fr. pleier, plier, ployer |

||

| rēgālĕm | reiau |

a.fr. regiel, royal |

||

| sĕxāgĭntā > sexanta | seissanta |

a.fr. seixante, soixante |

||

| vĕctūrăm | veitura |

a.fr. veiture, voiture |

||

| vĭdēmŭs | vesèm |

a.fr. veion, voyons (2) |

||

|

vīcīnŭm

> *vēcīnŭ(m)

|

|

vesin

|

|

a.fr.

veisin, voisin.

|

Tableau ci-dessus. Évolution ei > oi en prétonique en français.

(1) Pour mĕdĭĕtātĕm > "moitié", pour le -ié, voir ci-dessous type moitié.

(2) Pour vĭdēmŭs > "voyons", pour la flexion, voir le type "nous chantons".

Le type "foyer" ("broyer", "employer", "foyer", "loyer", "noyer", "voyelle"...) ressemble au type "aiguille", avec une évolution /óy/ > /way/. Dans Littré, il y a toujours la prononciation [óy] ; [way] est donnée comme alternative. Cependant dans ce type "foyer", l'évolution me semble parallèle à l'évolution du type toile (à étudier).

Le

Quelques mots français contiennent le

Mais l'histoire du

L'aboutissement /è/, comme dans "craie", semble typique des dialectes

de l'Ouest (ADoi:75). Il faut signaler que dans ce cas, le digramme ai ne reflète aucunement une

ancienne prononciation /ay/ ;

ce

Le scénario d'aboutissement à /è/ n'est pas clair : les auteurs se

contredisent. Je ne sais pas à quel stade de l'évolution de tēlă

ci-dessus raccrocher "craie", ou la variante dialectale "tèle".

- (ADoi:75) : "réduction de l'ancienne diphtongue ei à e dans les parlers de l'Ouest et de la Normandie, dès la fin de la période de l'ancien français" (donc XIVe siècle, mais par quel cheminement ?).

- (

Les types écrits avec ai aujourd'hui sont (ADoi:73) :

- type

"craie" : "craie", "claie", "raie", "taie", "faible", "raide",

"harnais", "monnaie";

- type

"(j')avais" < hăbēbăm (formes verbales de l'imparfait

et du conditionnel) : la prononciation /avè/

semble généralisée rapidement, et non /avwè/

;

- type

"français" < franciscum

("anglais", "polonais" ; mais "chinois", "danois", "suédois", qui sont

du type "toile" ci-dessus) ;

- type

"chênaie" : -aie < -ētăm

: "chênaie", "aulnaie", "oliveraie", "roseraie"...

- type

"connaître" < cognōscĕrĕ,

type "apparaître" < appārĕscĕrĕ : la

diphtongue ne provient pas de ē,

mais d'une

Il s'agit du traitement de ē tonique libre devant n / m.

> (VIe siècle)

/pléi̯n/

> (XIe siècle : action nasalisante de n) /plé̃ĩ̯n/

> (différenciation) /plè̃ĩ̯n/ (1)

> (XIIIe siècle)

/plè̃n/

> (fin XVIe siècle) /plè̃/ "plein"

(1) Ici, on voit que l'évolution vers /wa/ est bloquée par la

nasalisation (à expliquer).

Dans certaines régions (Bourgogne, Champagne, Lorraine), le type

"plein" ci-dessus ne s'est pas réalisé : la différenciation a dû se

réaliser avant la nasalisation (

D'où :

> /féi̯n/

> (différenciation

de point d'articulation) /fói̯n/

> (action nasalisante

de n) /fó̃ĩ̯n/

> /fwè̃/ "foin"

(or.dial.)

|

latin

|

|

occitan

|

|

français

|

| ē, ĭ > é |

e |

/wa/ (/è/ or.dial.) | ||

| -ērĕ

( |

-er (voler) |

-oir

(vouloir) |

||

| clētă(m) | cleda |

claie |

||

| crētă(m) | creda |

craie |

||

| dĭgĭtŭ(m) > |

det |

doigt

(1) |

||

| fēbĭlĕ((m) | feble |

faible |

||

| mŏnētă((m) | moneda |

monnaie |

||

| pĭlŭ(m) | pel > peu (prov) |

poil |

||

| pĭră(m) |

pera |

poire |

||

| pĭsŭ(m) | pese | pois | ||

| sētă(m) | seda | soie | ||

| sĭtĕ(m) | set | soif | ||

| tēlă(m) | tela | toile | ||

| vĭă(m) | via (2) | voie | ||

|

|

|

|

|

|

| ēn, ĭn > én | en |

ein (oin

or.dial.) |

||

| fēnŭ(m) |

fen |

foin |

||

| mĭnŭs |

mens |

moins |

||

| plēnŭ(m) |

plen |

plein |

||

| rēnŭ(m) |

ren |

rein |

||

| sĕrēnŭ(m) |

seren |

serein |

||

|

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus. Diphtongaison

française de é absente en

occitan, mais présente en français. La voyelle é

tonique libre est diphtonguée en français.

(1) Pour dĭgĭtŭm > doigt, la forme écrite avec g "doigt" est une réfection étymologique (CNRTL).

(2) Pour vĭăm > oc via, voir ea > ia (aussi f.dial. "vie" : FEW 14:371, 380 note 1 "à cause de l'hiatus").

Schéma général :

/ó/

> /óʋ̯/ ...

> /

flōre(m) (d'après IPHAF:108,203)

>

(VIe siècle) /flóʋ̯ré/

> (2e moitié du

XIIe s. : différenciation

óʋ̯ > éʋ̯) /fléʋ̯r/

> /flëʋ̯r/ ?

> (début

XIIIe siècle : PHHL:189) /flër/

> (loi de position : ouverture [de type picard ?] ë > œ devant consonne articulée, commence au XVIe s.) /flœr/ "fleur"

L'étude ci-dessus concerne la Picardie et l'Île-de-France, régions préférentielles d'apparition du français.

Ailleurs en domaine d'oïl, on obtient :

> /flóʋ̯ré/

> (VIIe, VIIe siècle : apocopes) → angl. flour "farine", flower "fleur"

> (assimilation

óʋ̯r > ʋʋ̯r? > ʋr) /flʋr/ "flour"

L'aboutissement est identique à l'occitan flor /flʋr/ mais dans l'histoire du mot français "flour", il y a eu une diphtongaison française, qui a été réduite par la suite.

En occitan, ces mots sont restés très proches du latin : tela,

plen, fen, flor, don.

Exemples :

|

latin

|

|

occitan

|

|

français

|

| ŭ, ō > ó |

|

o |

|

œ, ë |

| -ōrĕ(m)

(dŏlōrĕm) |

-or (dolor) |

-eur

(douleur) |

||

| -ōsŭ(m) |

-ós |

-eux |

||

| flōrĕ(m) |

flor |

fleur |

||

| gŭlă(m) |

gola |

gueule |

||

|

|

|

|

|

|

Tableau ci-dessus. Diphtongaison

française de ó absente en

occitan, mais présente en français. La voyelle ó

tonique libre est diphtonguée en français ; la diphtongaison est suivie

d'une évolution menant à /œ/).

dōnu(m)

(d'après

> (VIe siècle) /dóʋ̯n/

> (XIe siècle : action nasalisante de n ; influence ouvrante sur ʋ de la nasalisation) /dõõ̯n/

> (XIIe siècle) /dõn/

> (fin XVIe siècle)

/dõ/ "don"

Pour les féminins "couronne, personne, pomme,

Rome" (< cŏrōnăm, persōnăm, pōmăm,

Rōmăm...) [m] et [n] demeurent (alors que dans "don" on

n'entend plus [n]) mais la voyelle /õ/ se dénasalise (PHHL:190,202). L'orthographe avec nn

dans "couronne", mm dans

"pomme"... représente encore l'ancienne nasalisation de o

(référence ?).

Une des grandes différences entre les voyelles de l'occitan et celles

du français est le devenir de la voyelle latine a

(ă, ā)

Le point de départ de cette évolution française serait une

prononciation [

Francoprovençal : contrairement

à é

et ó, le

La diphtongaison du a

tonique

a

>

*/

Remarque : conservation de a en français par influence savante :

GEAF:12-13 : "Le suffixe

Dans le cas général, la diphtongue évoluerait de la manière suivante :

(d'après

ă ou ā

/aː/

>

(au plus tard fin IVe siècle)

>

(2e moitié du VIe siècle) */

>

(avant

> (XIe siècle) */éː/

> (XVe , XVIe siècle : loi de position) /é/ ("pré"), /è/ ("mer")

(1) L'aboutissement */

Diphtongaison française de a : exemple de "pré" (d'après IPHAF:108, adapté)

| prātu(m) /praːtʋ/ (occitan : voir t devenu final) | |

| > (au plus tard fin IVe siècle :

antériorisation et fermeture de a)

*/pr |

|

| > (vers l'an 400 : sonorisations)

*/pr |

|

| > (Ve siècle : spirantisation

de d et -u > -ó)

*/pr |

|

| > (VIe siècle : diphtongaison

française) */pr |

|

| > (début VIIe siècle? : monophtongaison)

*/pr |

|

| > (VIIe, VIIIe

siècle : apocope,

causant le durcissement de la finale) */pr |

→ a.fr. pred (Roland) |

| > (XIe siècle) */préː |

|

| > (amuïssement consonne finale, causant l'abrègement

de è) /préː/

> /pré/ |

→ pré |

Type "aile" :

certains mots français autrefois écrits avec e,

ont été réécrits avec ai, pour

rappeler le a latin : "aile"

autrefois écrit ele, "clair"

autrefois écrit cler. Voir le

digramme français ai

ci-dessus (source à mettre : Fouché ?). Voir aussi la voyelle

probablement longue de ai.

Le suffixe -ācŭm

a été employé abondamment pour créer des

Remarque : il faut distinguer -ācŭm et -ĭācŭm, voir

ci-dessous

Typiquement, -ācŭm

évolue en :

-ay [è] en domaine d'oïl ;

-ac ou -at en domaine d'oc (la consonne finale étant prononcée ou non selon les régions) ;

-eu,

-eux, -aix, -eix, -ex, -at en domaine

Pour l'aboutissement -ay en

domaine d'oïl, deux scénarios différents ont été proposés :

- scénario sans diphtongaison française de a (IPHAF:56) (je n'arrive pas à expliquer cette non-diphongaison, et les explications de F. de La Chaussée sont très sommaires, voir note 1 ci-dessous) ;

- scénario avec diphtongaison française de a (PHF-f3:630), développé juste ci-dessous.

Pour -ācŭm,

le scénario pour le français ci-dessous est exposé d'après la conception

de PHF-f3:630, que j'ai développée. La datation des

événements est conforme à IPHAF.

P. Fouché explique l'évolution lăcŭ(m) > a.fr. lai "lac" selon le même scénario ; fr "lac" est sans doute une forme occitane qui a pénétré vers le nord à l'époque prélittéraire (FEW 5:126b).

Problème de l'origine du

Au contact de o, u, il faut

remarquer que l'évolution g (

F. de La Chaussée estime ci-dessous que le

-c- latin (prononcé "à la

gauloise" [

| -ācŭ(m)

*/-aːk |

|

| > (vers l'an 400 : sonorisations) */aːgʋ/ | |

| voie

1. Français |

|

| > (Ve

siècle : spirantisation de g)

*/aː |

|

| > (fin Ve

siècle : -u > -ó)

*/aː |

|

| > (VIe

siècle : diphtongaison française) */aè̯ |

|

| > (VIe

siècle : amuïssement de |

|

| > (VIe

siècle : différenciation

d'aperture) */a |

|

| > (VIIe

siècle : apocope)

*/a |

→ */a |

| > (XIIe

siècle : assimilation

d'aperture) */è |

|

| > (XIIIe siècle : réduction de diphtongue) */è/ (IPHAF:206) | →

-ay, -ai prononcé aujourd'hui /è/ (ex : Tŭrnācŭm > Tournai Belg, 61, Tournay 14, Ternay 41, Tonnoy 54... à comparer avec Tornac 30 ci-dessous). (DENLF:672). |

| voie

2. Occitan |

|

| > (fin Ve siècle : -u > -ó) */aːgó/ | |

| > (VIIe siècle : apocope) */aːg/ | |

| > (puis durcissement de la consonne devenue finale) */aːk/ | →

-ac (ex : Tŭrnācŭm > Tornac 30, à comparer avec Tournai Belg, 61 ci-dessus). (DENLF:672). |

| voie 3. Francoprovençal ("arpitan") |

|

|

Les terminaisons -ax,

-eix, -ex, -eux possèdent un x strictement graphique, qui n'a

jamais été prononcé (au contraire de "Aix", voir Ais). Ce x

indique simplement que la syllabe doit être accentuée (BRPAM).

Aussi : Ambérieu, ... Il reste à étudier l'évolution phonétique à

partir du latin. En domaine

|

→ -ax,

-as, -at, -eix, -ex, -eux, -eu (ex : Oyonnax 01 < *Audienacum DENLF:514 ; Frontenex 73, Frontenas 69, Frontonas 38 < *Frontenacum DENLF:306 ; Meximieux 01 < Maximiacum DENLF:426 ; Savigneux 01, 42 < Sabiniacum DENLF:647, Vénissieux 69 < *Veniciacum DENLF:698 ; Viriat 01, Virieu 01 : 2 communes, 38 < Viriacum DENLF:726) |

(1) Selon F. de La Chaussée (IPHAF:56), en Gaule, les toponymes de type Cameracu (> Cambrai)

étant celtiques, leur prononciation était vraisemblablement en */aː

F. de La Chaussée donne : /a

- pourquoi

- pourquoi n'y aurait-il pas de

diphtongaison française ?

Pour la Gaule du sud : problème de lăcŭm

> lau "lac" : à faire.

(L'évolution lăcŭm > lac

est celle attendue pour l'occitan général : voie 2 ci-dessus pour

Le suffixe -ĭācŭm a été

employé abondamment pour créer des

Cas général pour -ĭācŭm :

Normalement, beaucoup de toponymes

français en -y prononcé /i/ proviennent de

F. de La Chaussée donne l'exemple :

Clippĭācŭm

> */kli

L'auteur n'explique pas comment on passe de ā

à /ie/ mais l'explication est sans aucun doute la loi

de Bartsch ci-dessous.

P. Fouché (PHF-f3:630) détaille bien davantage son scénario, et fait intervenir la diphtongaison française de a ainsi que la loi de Bartsch (voir ci-dessous l'évolution de Săbīnĭācŭm).

Remarque : les toponymes historiques montrent

souvent une étape en

Cas du type Aurēlĭācŭm

Voir r'l, r'n + ĭ, ĕ : Aurēlĭācŭm

> Aurilhac (15...)

et "Orly" (94)

(premières palatalisations).

Cas du type Vĭctōrĭācŭm

Le problème est complexe. L'étymon Vĭctōrĭācŭm (ou Vĭctōr

+ -ācŭm) semble convenir pour les toponymes d'oïl Vitry,

Vitray, Vitré, et pour le toponyme d'oc Vitrac

(15, 19,

24, 63). Le i

bref (ĭ dans

Par ailleurs il y a eu probablement syncope du ō

prétonique : Vĭctōrĭācŭm

> *Victriacu. La demi-palatalisation

du r a donc dû être

contrariée. Pour Vitrolles (Vitròla)

(05, 13, 84)

l'évolution est semblable (< *Vĭctōrĭōlă "petite statue

de la Victoire" TGF1:404 ; Vĭtrŭm

+ -ĕōlă

"verrerie" proposé par DENLF:708 ne semble pas convenir car a priori, tr

> i̯r).

Scénario pour le cas général -ĭācŭm :

Le scénario ci-dessous pour le français est exposé d'après la conception de PHF-f3:630. Datations d'après IPHAF.

| -ĭācŭ(m)

/-iaːkʋ/

(1) Le ĭ

en hiatus entraîne :

- la palatalisation de la consonne antécédente

;

- la palatale obtenue complexifie la diphtongue

française ei en

triphtongue iei ;

- la triphtongue est réduite en i.

|

|

| exemple : Săbīnĭācŭm

*/sa |

|

| > (Ier siècle : yodisation)

*/sa |

|

| > (IIe siècle : 1es

palatalisations, 1es

étapes de la mutation vocalique) */sa |

|

| > (vers l'an 400 : sonorisations) */saviñaːgʋ/ | |

| voie 1. Français |

|

| > (Ve

siècle : spirantisation de g)

*/saviñaː |

|

| > (fin Ve siècle : -u > -ó)

*/saviñaː |

|

| >

(VIe siècle : diphtongaison

française de a)

*/saviñaè̯ |

|

| > (VIe siècle : loi

de Bartsch) */saviñ |

|

| > (VIe

siècle : amuïssement de |

|

| > (VIe

siècle : différenciation

d'aperture) */saviñ |

|

| > (VIIe siècle : apocope)

*/saviñ |

|

| > (assimilation

d'aperture) */saviñ |

|

| voie 1a : dialectes du Centre

et de l'Est |

|

| > (iei > i) */saviñi/ | → - (ex : Gallĭācŭm > Jailly

21, 58 ;

Săbīnĭācŭm > Savigny,

26 communes françaises)

(Savigna 39,

Sévignac 22).

|

| voie 1b :

dialectes de l'Ouest |

|

| > (iei > é) */saviñé/ | → - (Savigné 37,

72 : 2 communes, 86, Sévigné 35)

|

| voie 2. Occitan |

|

| > (fin Ve siècle : -u > -ó) */saviñaːgó/ | |

| > (VIIe siècle : apocope) */saviñaːg/ | |

| > (puis durcissement

de la consonne devenue finale) */saviñaːk/ > /saviñak/ > (souvent amuïssement de la consonne finale) /saviña/ |

→ - (ex : Gallĭācŭm > Galhac 12, 31,

81 ;

Săbīnĭācŭm