Transcription

phonétique,

variations régionales de la prononciation, et quelques problèmes

d'orthographe

I. Transcription

phonétique

La transcription utilisée n'est pas celle de l'alphabet phonétique

international, peut-être difficile pour beaucoup de français. Mais c'est

à peu près celle utilisée par le CNRS pour l'atlas linguistique de la France (par

exemple l'ALEP), c'est-à-dire l'alphabet de

Rousselot-Gilliéron (ou de l'abbé Rousselot).

Cependant j'ai remplacé plusieurs symboles de ce dernier alphabet par

des symboles de l'API

; pour les cas peu intuitifs, je mets le plus souvent des infobulles

pour être clair.

Une syllabe soulignée porte l'accent

tonique :

Cantar [kãta]

(chanter), canta [kãto/a] (il chante)

Je souligne indifféremment la syllabe ou la voyelle tonique.

1. Durée (quantité vocalique)

La durée vocalique, ou quantité vocalique, est très généralement brève

en provençal (quantités

vocaliques en occitan). Il me semble que quand on entend des

voyelles longues, c'est seulement dans un discours emphatique.

Le français parlé avec l'accent méridional est d'ailleurs caractérisé

par l'absence des voyelles longues.

Le cas des voyelles nasales est particulier (ci-dessous).

Quand elle existe, une voyelle longue est notée suivie du symbole [ː] comme [aː].

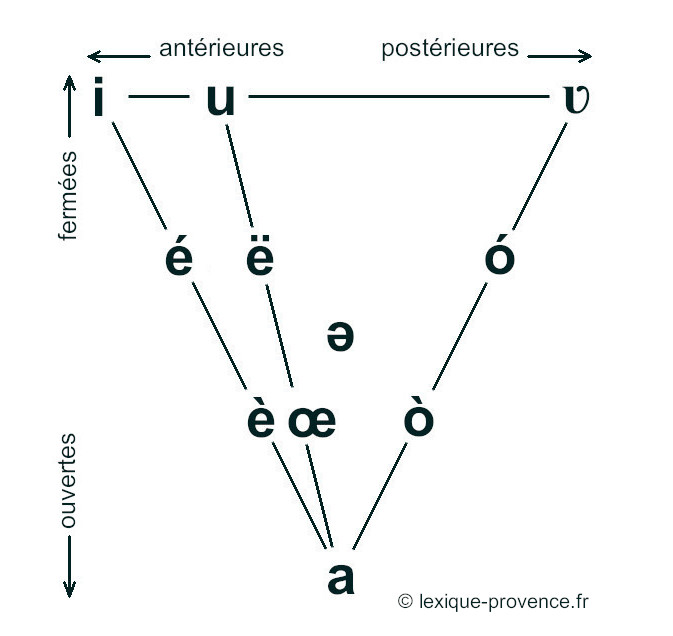

Le triangle vocalique de l'occitan.

Ce type de schéma permet, dans toutes les langues, d'avoir une

représentation des voyelles utilisées dans un repère à deux axes.

- L'axe "antérieures-postérieures" représente la profondeur du point d'articulation, c'est-à-dire

la partie de la bouche employée pour prononcer les voyelles (avec la

langue à l'avant ou à l'arrière de la bouche).

- L'axe "ouvertes-fermées" représente le degré

d'ouverture (ou d'aperture), c'est-à-dire la position de la

langue plus ou moins rapprochée du palais quand on prononce ces

voyelles.

Pour le français, on doit distinguer deux a différents : [a] et [ɑ],

d'où une forme de trapèze du schéma (triangle ou

trapèze vocalique). La série ɑ-ò-ó-ʋ

est prononcée avec les lèvres formant un rond, d'où le nom de voyelles

arrondies. Il en est de même pour la série œ-ë-u. Les autres

sont non arrondies.

Ce schéma concerne l'occitan standard, et le provençal standard,

mais il existe d'autres voyelles selon les dialectes et les locuteurs,

voir ci-dessous [e], [o], voyelles

de timbre intermédiaire.

b. Liste des

voyelles simples

[a] = a

[ë] = e fermé (comme

dans "jeu", "feu")

[œ] = e

ouvert (comme dans "peur", "œuf")

[é] = é fermé (comme

dans "purée") - C'est la e estrecha.

(/é/ était parfois noté ẹ

en graphie médiévale ; voir "Du latin au provençal 2" e

point souscrit).

[è] = è (comme dans

"mère", "fer") - C'est la e larga.

La bonne prononciation [é] ou [è],

bien que fluctuante dans certains mots (soleu,

pebre) est en général très importante pour avoir le bon accent.

Voir aussi prononciation de en.

(/è/ était parfois noté ȩ

en graphie médiévale ; voir "Du latin au provençal 2" e caudata).

[e] = voyelle

intermédiaire entre é et è. Cette lettre est souvent employée pour

retranscrire un e prétonique,

mais on peut hésiter avec la suivante [ə].

[ə]

= "schwa", voyelle neutre, centrale, qui

existait par exemple en français en fin de mot féminin : "canne",

"voiture", et que certains prononcent encore surtout dans le midi.

[i] = i

[ó] = o fermé (comme

dans "flot", "peau") - C'est la o

estrecha.

(/ó/ était parfois noté ọ

e graphie médiévale, par analogie avec ẹ

ci-dessus).

[ò] = o ouvert (de

homme, sol) - C'est la o larga.

(/ò/ était parfois noté ǫ en graphie

médiévale, par analogie avec ȩ ci-dessus).

[o] = intermédiaire

entre ó et ò

[u] = u (comme dans

"sûr")

[ʋ] = ou (comme

dans "poule").

Dans cantar, lòng, anèm, les voyelles "nasales" sont prononcées

"avec un fort accent

méridional" (voir voyelles

"nasales" provençales). La voyelle est partiellement nasalisée, ce

qu'indique le tilde (~) (voire pas du tout nasalisée) ; et une consonne

nasale est sensible à sa suite, mais peu prononcée, donc écrite en

exposant : par exemple [ò̃ŋ] dans lòng "long".

Très souvent, les voyelles "nasales" sont mal prononcées par les

néo-provençalisants, qui réalisent par exemple en finale soit un -g

(lo pan [pãŋg],

soit un -n (lo pan [pan]).

La consonne nasale peu prononcée sera :

- m devant p, b (acampar, semblar) ;

- n devant t, d (sentir, candèla) ;

- ŋ

dans les autres cas : lònga lò̃ŋgò/a], encara [é̃ŋkarò/a]..., pan [pãŋ], fen [fé̃ŋ], prim [prĩŋ], codonh [kʋdʋ̃ŋ]...

Je n'ai pas placé ŋ, m, n pour le moment dans les articles

du dictionnaire (par simple négligence).

Pour la longueur (quantité) des voyelles

nasales, voir la longueur des voyelles

nasales toniques en pénultième.

[ã] = a

partiellement nasalisé : França

[frãŋso/a] "France".

[é̃] = é

partiellement nasalisé : lenga

[lé̃ŋgo/a] "langue". Voir ci-dessous prononciation

de en.

[è̃] = è

partiellement nasalisé : anèm

[anè̃ŋ] "(nous) allons" - la différence entre

[é̃] et [è̃] est parfois ténue, mais elle existe et elle est très

importante pour avoir le bon accent. Voir ci-dessous prononciation

de en.

[ẽ] = son

intermédiaire entre les deux sons précédents.

[ĩ] = i

partiellement nasalisé comme le i de "ping-pong" (sans entendre aucun g)

: vin [vĩŋ] "vin".

[ò̃] = o ouvert

partiellement nasalisé comme le o de "ping-pong" (sans entendre aucun g)

: tròn [trò̃ŋ] "tonnerre".

[ũ] = u

partiellement nasalisé : mesclum

[mesklũŋ] "mesclun, mélange de salades vertes".

Cette voyelle nasale est plus ou moins ouverte selon les régions et les

locuteurs, parfois proche de [œ̃].

[œ̃] = œ

partiellement nasalisé : luench,

une des prononciations : [lüœ̃ŋ].

[ʋ̃] = "ou"

partiellement nasalisé comme dans "kung-fu" (sans entendre aucun g):

Avinhon [aviñʋ̃ŋ]

4.

Éléments non accentués de diphtongues

À l'intérieur de diphtongues (ou de

triphtongues), il existe un (ou deux) éléments non accentués, ou

éléments faibles. Cependant la distinction entre élément faible de

diphtongue et semi-voyelle (appelée aussi semi-consonne ou glide : ci-dessus)

a été négligée pendant longtemps par les linguistes, et aujourd'hui la

situation n'est pas claire. Voir Diphtongues

: discussion.

Pour le moment dans les articles du dictionnaire, je n'ai utilisé que

les semi-voyelles pour la retranscription phonétique (y, w, ü). Dans de

nombreux cas, la bonne transcription devrait être : i̯,

ʋ̯, u̯ pour les trois éléments ci-dessous.

[y] = paire

[payré], familha

[famiyo/a]

[w] = soleu

[sʋléw]

[ü] = buòu

[büòw] (bœuf)

J'attends de disposer de nouvelles études pour être plus clair sur ce

point. En une première approche, il me semble que certains informateurs

au nord du mont Ventoux prononcent de vraies diphtongues.

5. Voyelles de

timbre intermédiaire

Dans plusieurs cas, l'emploi de voyelles de timbre intermédiaire a été

nécessaire, par exemple pour représenter le son intermédiaire entre o et

a. L'alphabet de Rousselot-Gilliéron a prévu pour cela un système de

voyelles superposées (ex : aͦ = son intermédiaire entre o et a). Mais je

me suis heurté à des problèmes techniques pour retranscrire la diversité

des situations. J'ai donc choisi de représenter par exemple par [(oa)]

un son intermédiaire entre o et a.

Une voyelle peu prononcée, qui peut être à peine perceptible, est

écrite en exposant (petite lettre en hauteur), par exemple a réduit : [a].

Les lettres ont les mêmes valeurs que les lettres françaises, avec les

précisions suivantes :

- [ʃ] prononcé "ch"

: chivau [tʃivaw]

"cheval" ;

- [s] prononcé "ss"

: caçar [kasa]

"chasser" ;

- [g] prononcé

comme dans "gare" : agantar

[agãta] "attraper" ;

- [ṙ] = r "roulé"

(dans certains terroirs ; voir ci-dessous dans les variantes régionales,

les deux types de r "roulé") ;

- [ñ] = gn : montanha [mũtaño/a]

"montagne" ;

- [λ]

= l "mouillé" (comme dans l'italien voglio

"je veux" ; jadis le lh

occitan était prononcé ainsi dans tout le domaine d'oc, mais à présent

le l "mouillé" n'existe que vers l'ouest (Gard...), l'extrême nord du domaine

étudié... Le lh est à

présent réalisé en général [y] dans les deux départements étudiés.

- [h]

(pour mémoire) : quelques données comparatives en gascon utilisent le

son [h], qui est un h aspiré (h fricatif). Il provient de

l'évolution du f. Parfois, à

l'écriture, on est obligé d'utiliser le point intérieur, qui permet de

distinguer nh et n·h,

ainsi que sh et s·h.

Exemples : des·har,

variante de desfaire

"défaire", in·hèrn, variante

de infèrn "enfer".

Semi-consonnes (ou

semi-voyelles, ou glides)

Les semi-consonnes sont y, w, ü ; elles ont un statut très fluctuant selon les

linguistes (consonnes, semi-consonnes, semi-voyelles, glides). Elles

sont difficiles à distinguer des éléments

faibles de diphtongues (ci-dessous). En latin, j et v

étaient des consonnes, voir yod

et waw en latin).

Pour l'occitan, par exemple dans filha "fille", la valeur

ancienne de lh [λ] (ci-dessus)

a en général évolué, comme pour le français, vers [y] : [fiyo/a]. En position intervocalique,

les autres semi-consonnes sont rares : w est limité presque uniquement au gascon, ü existe-t-il en position intervocalique ?

Une consonne peu prononcée, qui peut être à peine perceptible, est

écrite en exposant (petite lettre en hauteur), par exemple r

réduit : [r], ŋ réduit : [ŋ] (ci-dessous pour les voyelles

"nasales").

II. Variations régionales de la

prononciation

A. Voyelle finale

atone du féminin : [o/a]

La voyelle finale atone du féminin a

est prononcée selon les terroirs [o], [a], ou [ə].

La

prononciation [a] est la plus ancienne (voir latin, italien, espagnol),

et elle est conservée dans les zones hachurées sur la carte. J'ai choisi d'écrire [o/a] ; chacun peut la

prononcer avec le timbre de son choix. Par exemple, la

pèira = la pierre, est transcrit [pèyro/a]

; ce mot peut être prononcé [pèyro],

[pèyra], [pèyrə],

et les intermédiaires.

Le u se prononce [ë] (e

fermé comme dans jeu) dans certains terroirs assez nombreux. Par

exemple, susar = suer, est

transcrit [suza], mais

peut être prononcé [sëza].

Étudier l'ancienneté de ce phénomène (antériorisation

du

u

latin).

C.

Prononciation

de

e, é, è.

Merci à Bernard Moulin pour ses

informations.

Les e, é, è posent parfois

problème.

1.

Règle générale : respect de l'origine étymologique

Logiquement, le e ou é du provençal se prononce toujours

[é] ("e" estrecha) : la

carreta, la cresta, crénher, prenes

"tu prends". Le è se prononce

toujours [è] ("e" larga) : la tèsta, lèst,

tèrra. Dans ces mots, la valeur

du e ouvert ou fermé est

constante dans tout le domaine d'étude, et on se doit de bien le

prononcer. La prononciation et l'orthographe sont ainsi en conformité

avec l'étymologie : è

provient du ĕ

latin, /é/ provient du ē

ou du ĭ

latins (voir ici

dans : Du latin au provençal).

Les néo-provençalisants sont parfois approximatifs, notamment dans la

prononciation de mots comme carreta

(charette) : la prononciation est toujours [karéto/a],

alors

qu'avec l'influence du français, on a tendance à le prononcer [karèto/a].

(Bernard

Moulin, comm. pers.).

2.

Variations

autour de la règle générale

La prononciation de certains mots peut dépendre des locuteurs ou des

régions, et il est connu que les provençaux prononcent en général conseu, soleu, veire avec un e

ouvert /è/ (voir ci-dessous

un texte de Robert Lafont). L'idéal est de bien écouter la prononciation

des locuteurs ayant appris la langue "au berceau". Il faut souvent

raisonner au cas par cas. Le TDF note beaucoup de variantes, par exemple soulèu et souleu,

mais elles ne sont pas toutes répertoriées. L'ALEP est aussi une très bonne source. Nous

tentons d'approfondir la question dans ce site, pour chaque mot où cela

pose problème.

Cela dit, la connaissance des règles de l'évolution depuis le latin

jusqu'à l'occitan reste la base, comme expliqué ci-dessus.

Certaines grandes tendances sont expliquées dans les Préconizacions

dau CLO (source archivée ici, p. 138).

Concernant la graphie, les Préconizacions

dau

CLO (ici,

p. 139) précisent :

"Quand se sent lo besonh de notar

estrechament un parlar determinat, es admés de repartir "è" e "e/é"

per notar la pronóncia locala exacta. Aicí la forma referenciala es en

gras e la varianta en maigre: castèu

(varianta: casteu), parlèsse

(var. parlesse), prètz (var.

pretz), soleu (var. solèu),

temps

(var. tèmps), ven (var. vèn),

Provença (var. Provènça), sciéncia (var. sciència)…"

(pour temps, ven,

lexique-provence préconise au contraire la graphie tèmps,

vèn ; voir

les arguments ci-dessous : prononciation

de en, én, èn).

Par ailleurs devant r (ou

rarement l), e

se prononce [è]. Il s'agit de l'influence

ouvrante de r. Par

exemple vergueta se prononce

[vèrgéto/a].

Enfin il faut signaler que le e

prétonique se prononce souvent [e], c'est-à-dire avec une prononciation

intermédiaire entre [é] et [è]. Par exemple : petit

[peti].

Aurelha, aurilha

(oreille) : certains mots se prononcent avec un e fermé, qui devient

très fermé dans certaines régions (intermédiaire entre [é] et [i], et

qui est même parfois réalisé [i].

Exemples : Aurelha, botelha, abelha,

Marselha.

à continuer (le [i] est-il étymologique ou

secondaire à [é] ?).

Les mots en -ier,

ièr ?

Ce domaine touche aussi à l'alternance vocalique (e,è)

dans la conjugaison de nombreux verbes.

D. Prononciation de

en, én, èn

: la lenga corrènta [la lé̃go

kʋrè̃to] mou13

(Merci à Bernard Moulin pour ses informations)

(Comprendre les tenants et les aboutissants de ce problème a été long.

Courant 2015, concernant la Provence, j'ai pris la décision de modifier

la norme de PCLO au sujet de l'accent écrit sur e

nasalisé, pour les raisons qui suivent. Le site contient encore

probablement quelques incohérences sur ce plan).

À l'écoute attentive des enregistrements, on se rend compte que les

locuteurs provençaux font bien la distinction articulée entre /é̃/ et

/è̃/. Le degré d'ouverture du e

est fluctuant et on se demande souvent si on entend plutôt /é̃/ ou plutôt

/è̃/, mais une différence nette apparaît régulièrement quand on entend

deux mots à proximité :

la lenga corrènta

[la lé̃go kʋrè̃to]

mou13 = la langue courante.

Le mot lenga est toujours

prononcé avec e fermé (e

estrecha), alors que corrènt

est prononcé avec un e plus

ouvert (e larga), comme tous les

participes présents. De façon générale, il semble que /é̃/ soit toujours

assez typique, alors que le degré d'ouverture de /è̃/ varie tout en étant

plus ouvert que /é̃/.

Cette prononciation des provençaux n'est pas une fantaisie : elle provient

de l'évolution des voyelles latines au cours des Ier et IIe

siècles après J.-C. : voir mutation

du

système vocalique. L'évolution historique est la même que pour le

paragraphe ci-dessus (Prononciation de e, é, è). On peut en déduire

que les autres dialectes ont aboli la distinction entre /é̃/ et /è̃/, à

des dates probablement variables.

Dans la langue d'oc, les dialectes autres que le provençal et le

vivaro-alpin ne font pas cette distinction entre /é̃/ et /è̃/. L'évolution

phonétique à l'ouest du Rhône a mené à la fermeture

de è devant nasale implosive.

L'IEO (PCLO) avait supprimé les accents : ben,

ren, temps, corrent. La distinction entre /é̃/ et /è̃/ ne se

faisant plus dans presque tous les dialectes autres que le provençal et le

vivaro-alpin, on comprend la gêne qu'imposerait le maintien des accents.

Mais comme développé dans la partie "Du latin au provençal 2" ici

(pour l'évolution du e latin), on peut estimer que la

suppression des accents est une perte de la richesse du provençal (et du

vivaro-alpin), et il a été décidé de les maintenir dans ce site.

Les mots ci-dessus s'écriront donc : bèn,

rèn,

tèmps, corrènt. Mais on écrira lenga,

Provença, sembla (qui proviennent des mots latins lĭnguam,

Prōvĭncĭam, sĭmĭlat), et qui sont effectivement prononcés avec

/é̃/ (cependant Provença est

souvent prononcé avec /è̃/). Cet aspect est particulièrement difficile

pour un non-provençalisant car le français contient moins de voyelles

nasales que le provençal (voir la raison historique dans la partie "Du

latin au provençal 1" ici).

Comme il est précisé ici,

Frédéric Mistral avait tenu à respecter la distinction à l'écrit entre en et èn,

mais il serait intéressant de savoir s'il s'est aidé de l'étymologie, ou

bien de la prononciation effective (quelques cas sont cependant

discutables : il donne sèmbles

au lieu de sembles "tu sembles",

que j'ai enregistré fréquemment).

Redonnons ici la règle énoncée dans la partie ici

:

Que ce soit pour e ou pour en : si le mot français est en /yè/,

/yè̃/, alors le mot provençal est en /è/, /è̃/ : il porte l'accent grave.

Cette règle ne peut pas aider quand e

est entravé (suivi de deux consonnes), puisque le français n'a alors pas

pu subir la diphtongaison romane en iè

(èrba, vèntre...)... mais le castillan l'a subie ! (Celui qui

connaît le castillan peut s'aider de la règle : si le mot castillan est en

/yè/, alors l'occitan est en /è/ et réciproquement : ierba

<=> èrba ; corriente <=> corrènt ; vientre <=> vèntre

; tiempo <=> tèmps ; aprende <=> aprend - il y a

cependant eu des réfections analogiques

en castillan : siembra, hiende

alors qu'en occitan souvent : sembla,

fende).

Voici une source fournie (et traduite) par Benard Moulin (encore

merci à lui) :

Robert Lafont (L'ortografia

occitana, lo provençau, 1972) :

"le provençal, et surtout le

rhodanien, a tendance à réaliser comme des "è" [ouverts] de nombreux "é"

[fermés] romans [c'est-à-dire de l'ancien occitan] : [...] consèu,

solèu, [...] vèire (=

verre ou voir), rèm (= rame),

Provènça.... Parallèlement, le

rhodanien a maintenu "è" [ouvert] devant une consonne nasale alors que

l'occitan commun le fermait : rèn,

cènt, sèmpre, dènt, disènt. Mais "e" restait fermé dans le

suffixe -ment : autrament,

bastiment. Comme l'ouverture de "é" en "è" n'a pas une valeur

phonologique claire, qu'elle distingue graphiquement le provençal de

l'ensemble occitan, qu'elle se justifie surtout en rhodanien, et qu'elle

surcharge l'écrit d'accents, nous pensons qu'on pourrait se dispenser de

la noter: [...] conseu, soleu, [...] veire, rem, Provença, [...], ren,

cent, dent, disent." [fin de citation]

Les Préconizacions dau CLO

(ici,

p. 138) précisent :

"E mai se la distincion entre

"è" larga e "e/é" estrecha es encara ben viva en occitan orientau,

l’usatge pòt esitar subre lo gra d’apertura dins tota una sèria de

mots. En generau, dins lei mots que fluctuan ansin, la distincion

fonologica es pas clara entre "è" e "e/é" (Lafont 1972).

Aquò es sovent lo cas per "e"

seminasala, plaçada davant "n, m" en fin de sillaba (ex. Provença,

setembre, ren, temps): per de rasons fisicas d’articulacion, lei

vocalas seminasalas fan una distincion mens neta entre vocalas largas

e estrechas (Martinet 1996: 44).

Redonnons les conseils des Préconizacions

dau

CLO cités plus haut (source archivée ici) :

"Quand se sent lo besonh de

notar estrechament un parlar determinat, es admés de repartir "è" e

"e/é" per notar la pronóncia locala exacta. Aicí la forma referenciala

es en gras e la varianta en maigre: castèu

(varianta: casteu), parlèsse

(var. parlesse), prètz (var.

pretz), soleu (var. solèu),

temps

(var. tèmps), ven (var. vèn),

Provença (var. Provènça), sciéncia (var. sciència)…"

Ce sujet touche aussi à l'alternance vocalique (e,è) dans la conjugaison de

nombreux verbes. Voir par exemple une discussion à semblar.

E. Influence

ouvrante du

r et problèmes

connexes

Voir "Linguistique historique" à "Actions

ouvrantes sur le timbre vocalique".

1.

Influence ouvrante du

r et du

l

Voir "Linguistique historique" à "Devant

r et l (influence ouvrante)".

Pour des raisons articulatoires, une voyelle suivie de r

a tendance à s'ouvrir, notamment si le r

est suivi d'une consonne ("r implosif") (IPHAF:105, GIPPM-1:135).

Cela est aussi le cas pour l

(IPHAF p. 121, GIPPM-1 p. 135).

Estela >

(estèla) (mais la graphie ne note pas cet accent grave) ;

peut-être aussi : gèla

> jala "il gèle".

En français, pour l'influence ouvrante du r,

on peut donner : "vierge" (< virge)

; "cierge" (< cirge) ;

"beurre" (< bure) ;

"marché" (< mercatum) ;

"dartre" (< derbitum) (IPHAF p. 105). Pour l'évolution er

> ar, les grammairiens ont combattu les prononciations

populaires en [a] au profit d'un retour à la forme étymologique en [è].

Ils ont réussi par exemple pour "mercredi", qui a éliminé l'ancien marcredi. Mais la tendance

populaire a triomphé dans "marché", "dartre".

En occitan, on peut donner : Cièrgue

(< Cirĭcus, nom propre), estiela (l) (< stellam).

En français, pour l'influence ouvrante du l,

on peut donner : "chaleur", "chalumeau", "chalonge" (passé en anglais à

challenge), qui auraient dû

être *cheleur, *chelumeau, *chelonge

en vertu de la loi de

Bartsch.

Dans une

grande partie de la Provence, on trouve une influence ouvrante du r très marquée pour /é/ prétonique

devant (rr) ou (r

+ consonne), qui devient /a/ :

en prétonique (syllabe avant l'accent

tonique) :

/é/ + r

+ consonne > /a/ + r + consonne

Les dictionnaires récents (DPF p. 16, DBFP, DOGMO) proposent de ne pas le noter à l'écrit.

Donc on peut avoir : enterrar

[ẽtara], ermàs

[armas], ferrat

[fara], mercat

[marka], merluça

[marluso/a], terralha

[tarayo/a].

Dans les conjugaisons, enterrar

[ẽtara] conserve le [a]

même en tonique : entèrra

[ẽtar(o/a)] "il

enterre". Dans l'ouest des Bouches-du-Rhône, même tèrra

se prononce [taro] (par

ouverture de /è/ tonique devant r,

ou bien par analogie avec enterrar

[ẽtara]).

Par ailleurs, per [pèr] étant proclitique,

il peut parfaitement évoluer en [par], conformément à la règle

ci-dessus. La prononciation [par] a souvent été enregistrée.

Il faut remarquer que même

un /é/ étymologique (explication ici)

a subi l'influence ouvrante du r

(ou bien une analogie avec les autres mots en èr)

:

vĭrĭde(m) > /vérdé/

> /vèr/

Accent

graphique sur e devant r + consonne (et devant l)

:

On doit mettre l'accent grave sur e

devant r + consonne en graphie

classique, en fonction de l'étymologie (cas de "la

è larga tradicionala" dans l'extrait ci-dessous) :

"L’ortografia classica nòta sensa

esitacion la è larga tradicionala davant rr o davant r + consonanta: tèrra, guèrra, pèrdre,

èrba (mai classicament: verd).

L’ortografia mistralenca suprimís l’accent grèu dins aquela posicion e

mai se la pronóncia referenciala mistralenca es [è]: “terro, guerro,

perdre, erbo”" (PCLO,

source archivée ici,

p. 139).

(Pour la graphie mistralienne en effet, l'accent grave n'est jamais mis

mais on le prononce toujours [è] : "on le prononce ouvert s'il est suivi

de deux l ou de deux r

ou bien d'un r et d'une autre

consonne" GP-F ; notons que cette règle

n'est pas respectée dans "cèrvi,

cèrbi" du TDF).

Il faut donc en fait distinguer deux cas :

- cas où /è/ provient de la mutation

vocalique des premiers siècles de notre ère : l'étymologie impose

è pour tous les e

devant r ;

- cas où /è/ provient de l'influence ouvrante de r

ou l subséquent : verd

qui provient du latin vĭrĭde(m)

devrait se prononcer [vér] du fait de la mutation vocalique ; mais il

est toujours prononcé [vèr] au

moins dans les enquêtes réalisées. Le PCLO cité ci-dessus préconise d'écrire quand même

verd. On

peut citer, dans le même cas que verd, clerc, ferma

(fermar), verga ; estela.

Pour le mot hérité du grec nerta,

la prononciation enregistrée est /nérto/ ; ce cas doit être

étudié.

Remarque : cette influence ouvrante s'est réalisée naturellement à

plusieurs époques, par exemple en latin archaïque : voir facteurs

tempérant l'apophonie.

2.

Transformation de

e prétonique

en

a

Ce phénomène semble indépendant de l'influence ouvrante de r

ou de l, et il est bien mal

connu. Il affecte des mots français en

re- et un grand nombre de

mots occitans. Son étude semble très négligée pour le français,

et absente (?) pour l'occitan.

Pour les verbes français avec un

préfixe ra- :

Le CNRTL donne (on

développe ici les abréviations) : "Variante ra-

du préfixe re- : Elle a son

origine dans un fait de prononciation ancien. On trouve encore vivante

au XIXe siècle une alternance re-/ra-

pour rabouiller, raconter, rafraîchir, ragaillardir".

Comme verbes français avec ra- (considéré comme une variante de re-),

citons (GEMNC) :

rabibocher, rabrouer, radoter, raffut(er), rambiner, rapapilloter,

rapetasser, ratatiner, et une série de verbes en -ouiller :

rabouiller, rafouiller, ragouiller, ratouiller, rassouiller.

Pour de nombreux verbes français à base adjectivale ou nominale

(rafraîchir, rajeunir...), on hésite entre une variante ra- du préfixe

re-, et "le résultat d'une double préfixation en a- puis re- dont le

stade intermédiaire (*ajeunir) n'est pas attesté" (GEMNC).

Pour les mots provençaux, je me

borne pour le moment à citer quelques exemples, qui montrent une étendue

du phénomène bien plus large qu'en français. Il s'agit de phénomènes d'assimilations

et de dissimilations

à distance.

Rementar > ramentar

Repassa > rapassa

Ressar > rassar.

Revassejar > ravassejar.

Redòrta > radòrta.

Creserèu > cresarèu.

Remarque : samèla (semèla) (Avignon) : voir CNRTL.

Bertàs > bartàs ? (Bertàs : Stes-Maries)

On peut se demander s'il n'existe pas un schéma de transformation des

verbes en

e-e-a > a-e-a :

Cresinar > crasinar

Rementar > ramentar

Semenar > samenar

Trepejar / trapejar

Escabeçar > escabaçar

Repassar > rapassar

Ternassar > tarnassar

Tremontana < tramontana

F.

Prononciation de

j et de

ch

Les sons [dj] (jaune) et [tʃ]

(chin) sont prononcés [dz] et

[ts] dans les zones hachurées de la carte. Par exemple, jaune

"jaune", est transcrit [djawné],

mais

peut être prononcé [dzawné]

;

chin = chien, est prononcé

[tsĩ] dans les mêmes zones, et non [tʃĩ]. Les locuteurs qui prononcent

ainsi réalisent parfois tout de même un léger chuintement. On obtient

alors un son intermédiaire : [d(jz)], [t(ʃs)].

Voir réflexion

sur les aboutissements actuels de ce,

ci, ge, gi en position forte et diversité

géographique des palatalisations.

1. Prononciation de

r

en Provence

TDF ("R")

: "à Avignon et Saint-Rémy de Provence, on grasseye cette lettre ; à

Toulon, Aix, Marseille et Arles, on la roule quand elle est seule, et on

la grasseye quand elle est double".

Dans la majeure partie de la Provence (zone [r] de la carte), les locuteurs distinguent

traditionnellement deux r

(deux phonèmes).

Par contre dans la région d'Avignon et de Saint-Rémy, comme le signale

F. Mistral ci-dessus, r est

toujours prononcé comme en français standard.

Voici les deux r du provençal

:

Le

r

simple intervocalique

C'est un [ṙ]

r alvéolaire "battu" (plutôt que "roulé"), bref,

liquide, proche du l ; dans le

site il est transcrit [ṙ], voir API : [ɾ] (lien Wikipédia). Je pense qu'il est souvent

plus bref et plus liquide que dans l'espagnol pero

ou l'italien mare. Il est

parfois réalisé complètement [l] : pereu

[pélew] rou84 sttr84, amarum

[amalũ]

rou84,

mei parènts [mi palè̃] gou84 ont été enregistrés. Il est souvent

amuï devant yé : parier

[payé] "pareil", amorier [amʋyé]

"mûrier" ; il est aussi amuï dans certains autres cas dans certains

territoires (tiassar [tyasa] pour tirassar).

Le

r

dans toute autre position

Le r dans toute autre position (rr,

r pré- ou postconsonantique, r initial ou final) : c'est le r français standard, c'est-à-dire

le r fricatif uvulaire aussi appelé "r

grasseyé", voir API

[ʁ] (lien Wikipédia) ; dans le site il est

transcrit [r].

Les locuteurs font ainsi nettement la distinction entre -r-

et -rr- intervocaliques. Si on

prononce un r à la place d'un

autre, ils nous reprennent. Ce sont deux phonèmes (et non deux allophones). Ainsi amarra

"amarre" se distingue de amara

"amère" à l'oral.

2. Prononciation de

r en domaine vivaro-alpin

TDF ("R")

: "les Dauphinois", les "Provençaux des Alpes roulent l'r,

rampellon".

Les enquêtes montrent en effet que tout au nord du domaine d'étude

(vallée du Toulourenc : nord-Vaucluse, sud-Drôme), certains locuteurs

roulent tous les r, comme dans

de nombreuses campagnes françaises au XXe siècle : r

battu ou r roulé, voir API

(liens Wikipédia [ɾ], [r]).

Je ne sais pas si la prononciation distingue r

et rr à l'intervocalique, à

étudier.

Pour le moment, j'ai confondu ce son avec [ṙ] précédent dans les

quelques cas où j'en ai eu besoin.

3. Prononciation de

r

à l'ouest du Rhône

TDF ("R")

: "les Languedociens, [...], Gascons, Catalans [...] roulent l'r,

rampellon".

Ainsi plusieurs régions du domaine d'oc et de la Catalogne roulent (ou

roulaient) l'r, comme dans le

vivaro-alpin ci-dessus.

TDF ("R")

: "À Lodève, Montpellier, et dans quelques pays du Rouergue, r médian

se prononce comme d : paire,

paide, gaire, gaide, cagaraulo, cagadaulo, vèire, bèide".

Le r simple intervocalique

prononcé d est ainsi distingué

de r en toute autre position,

dans quelques régions assez restreintres. Mais j'ignore si dans d'autres

régions, r intervocalique

simple est distingué de rr

intervocalique (par exemple en étant roulé moins longtemps, ou bien r serait simplement "battu", et rr serait "roulé").

Le d à la place de r

est attesté précisément dans l'ALF :

aira

"aire" [ayda]

Pau34, [aydó]

Agd34 ;

beure

"boire" [béwdé]

Agd34, Pau34 ;

cagaraula

"escargot" [kagadawló]

Agd34 ;

farina

"farine" [fadinó] Agd34,

[faina] Pau34 ;

gaire

"guère" [gaydé] Agd34, Pau34 ;

paire

"père" [paydé] Agd34, Pau34 ;

pèiras

"pierres" [pèydas]

Pau34, [pèydòs]

Agd34 ;

ressaire

"scieur de long" [résaydé]

Agd34, Pau34 ;

sautarèla

"sauterelle" [sawtadèló] Agd34 ;

veire

"voir" [bèydé]

Agd34, Pau34 ;

vipera

"vipère" [bipédó] Agd34 ;

etc.

mais plòure

"pleuvoir" [plòwré] Agd34, Pau34.

TDF ("R")

: "En Languedoc, r se change

souvent en n, par une erreur

populaire sur les dérivés des mots en ou

: acaloura, acalouna, moucadourat,

moucadounat, meiouro, melhouno."

(Apparemment l'ALF ne contient aucun des mots acaloura,

moucadourat, meiouro).

H.

Transformation du [s] intervocalique en [ks]

Vers l'ouest des Bouches-du-Rhône, Avignon, au moins une partie

orientale du Gard, le [s] intervocalique est souvent prononcé [ks]. Si

une diphtongue précède, elle disparaît.

Exemples :

caucida "chardon Cirsium

arvense" est prononcé [kʋksido]

et non [kówsido] ;

taisson "blaireau"

est prononcé [tiksʋ̃]

et non [téysʋ̃] ;

eissame "essaim" est prononcé

[eksamé] et non [éysamé]

;

diccionari "dictionnaire" est

prononcé [diksyʋnari]

et non [disyʋnari]

comme le voudrait la règle des groupes consonnantiques ;

aucèu "oiseau" est prononcé

[ʋksèw] et non [ówsèw].

Il faut expliquer l'origine de ce phénomène articulatoire.

(à continuer)