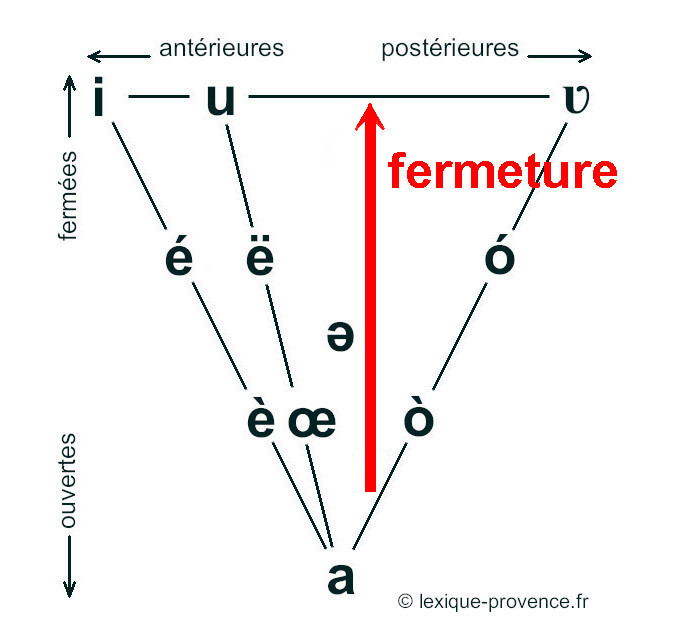

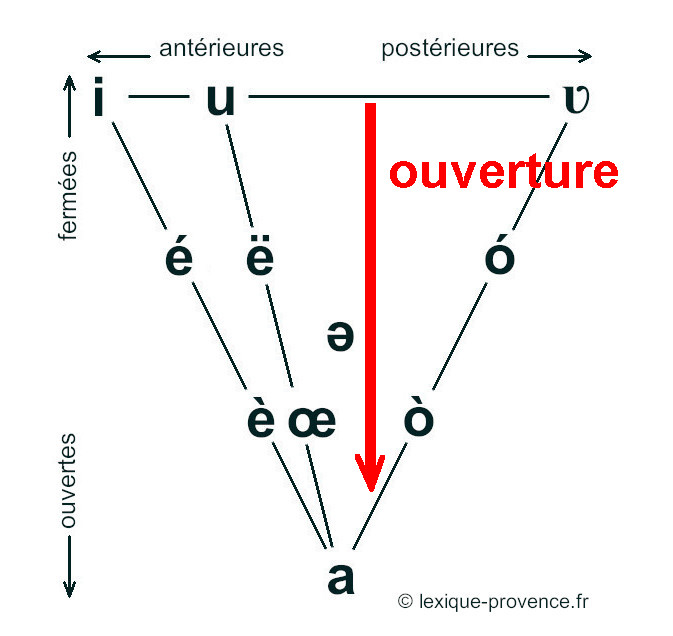

Schéma général de la mutation

vocalique pour les voyelles

Pour les voyelles

ā, ă > /a/ (ci-dessous)

ĕ > /è/ (ci-dessous)

ĭ, ē > /é/ (ci-dessous)

ī > /i/ (ci-dessous)

ŏ > /ò/ (ci-dessous)

ō, ŭ > /ó/ (ci-dessous)

ū > /

La quantité vocalique est la longueur des voyelles : elles sont prononcées avec une durée longue, ou courte.

- Le système vocalique latin était très différent du nôtre, car

la

(TMLC:2-3) "La succession régulière d’une longue

et d’une brève, — ᴗ — ᴗ..., d’une brève et d’une longue, ᴗ — ᴗ —...,

d’une longue et de deux brèves, — ᴗ ᴗ— ᴗ ᴗ..., ou toute autre

combinaison, constituait un rythme auquel l'oreille des anciens était

extrêmement sensible. S'il arrivait, nous dit Cicéron (De or.

III, 196), qu'un acteur fît une faute de

- On peut considérer qu'il y a dix voyelles latines :

- cinq longues : ā ē ī ō ū (prononcées avec une longue durée)

- cinq brèves : ă ĕ ĭ ŏ ŭ (prononcées avec une courte durée)

- on peut rajouter le son [

- Les quantités vocaliques d'un mot déterminaient "l'accent" selon les règles ci-dessous. Par exemple : ănĭmăl, ănĭmālĭs (l'accent tonique est souligné).

- Au niveau du timbre, toutes les voyelles étaient prononcées "assez fermées", ou selon d'autres auteurs (ex. : IPHAF:94) elles étaient "de timbre moyen (ni ouvertes, ni fermées)", aussi IPHAF:175. Mais au moins dès le Ier siècle après J.-C., le latin populaire conférait une certaine ouverture aux brèves, et une certaine fermeture aux longues (ci-dessous : étude diachronique des timbres vocaliques).

- Par ailleurs quatre

- Les voyelles latines, avec

leurs

PHF-f2:177 : "La quantité du latin classique est essentiellement "étymologique" : on a une voyelle longue là où en indo-européen on avait soit une voyelle longue, soit une diphtongue. Dans le cas contraire, la voyelle latine est brève."

L'auteur donne des exemples, parmi lesquels :

Exemples pour les voyelles longues :

ā :

ī :

Exemples pour les voyelles brèves :

ĕ :

ŏ :

En pr-i-e, la voyelle *ě, ou parfois *ă,

est le "degré plein", la voyelle *ǒ est le "degré fléchi",

l'absence de voyelle est le "degré zéro". Il existe aussi le "degré

plein allongé" (*ē) et le "degré fléchi allongé" (*ō) (

- Cependant dans l'histoire du latin, de nombreux réarrangements ont eu lieu (apophonies, allongement compensatoire, etc.).

- De même les diphtongues latines sont issues de l'indo-européen, voir diphtongues latines (et grecques).

Du premier au cinquième siècle après J.-C., le système vocalique latin

avec ses voyelles longues et brèves, évolue vers un système où le trait

dominant est l'accent d'intensité,

l'accent tonique. Ce phénomène s'accompagne d'un changement

du timbre des voyelles.

La mutation du système vocalique latin revêt ainsi deux aspects (IPHF:42-43) :

- une mutation de la quantité

vocalique : la quantité étymologique (voyelles brèves et

longues, issues de l'indo-européen) disparaît, au profit de la quantité

liée à l'accent tonique : la voyelle qui porte l'accent devient

ou reste longue, si elle n'est pas

- une mutation de la qualité vocalique, c'est-à-dire du timbre des voyelles : des voyelles plus ouvertes ou plus fermées (ci-dessous mutation du timbre).

Ces aspects sont développés ci-dessous.

Les romains n'utilisaient pas de procédé pour noter les

voyelles longues et brèves, sauf dans certaines rares inscriptions,

où les scribes ont noté les longues, notamment au moyen de l'

Remarque : le fait de noter seulement les longues a été repris dans certains ouvrages contemporains, au moyen du macron ◌̄ (ci-dessous).

L'extrait de

Je cite ci-dessous Max Niedermann.

(PHL4:7-8, Remarque II) :

« La quantité longue des voyelles n'est jamais marquée dans les textes manuscrits. Dans les inscriptions, on la trouve indiquée de façon tout à fait sporadique et capricieuse par divers procédés, à savoir :

1.

au 2e et 1er siècle av. J.-C., à l'imitation d'un

usage pratiqué par les

2. dès la fin du 2e siècle av. J.-C., avec une fréquence particulière sous l'Empire, par l'apex, espèce d'accent, placé au-dessus des voyelles (sauf i, voir plus loin), par exemple múrum I2, 679 (de l'an 104 av. J.-C.), probáta, diés, fécit, órnatum, júdicium etc. CIL I2, 1570 (1er siècle av. J.-C.), beaucoup d'exemples dans le Res gestae Divi Augusti, le monument d'Ancyre (ainsi appelé parce que la meilleure copie, par laquelle cette inscription nous est parvenue, a été trouvée à Ancyre, l'actuel Ankara), I. 1 annós undéviginti, I, 1/2 privatá impensá comparávi, I, 27 senátús etc., et dans un discours, prononcé par l'Empereur Claude devant le sénat en 48 et conservé par une plaque de bronze, trouvée à Lyon, CIL XIII, 1668, 1. 8 réges, 1.10 veniéns, 1.11. Ancó Márcio, 1. 21 Etrúriá ;

3. ī soit par ei, après que l'ancienne diphtongue ei eut passé à ī (voir ei > ī), depuis le 2e siècle av. J.-C. jusque sous l'Empire, soit par l'i longa, c'est-à-dire un i dépassant par en haut le niveau des autres lettres [voir aussi i longa utilisée comme yod] ;

- par exemple fecei, meila, fugiteivos, CIL I2, 638 (de l'an 132 av. J.-C.), audeire CIL I2, 583, 71 (de 123/122 av. J.-C.), inveisa, veiginti, veitae CIL I2, 1570, ceivitates CIL V, 7231 (de l'an 17 av. J.-C.), dans les inscriptions pariétaires de Pompéi [Pomp], par exemple eidus CIL IV, 2437, 3882, veivant CIL IV, 2457,

- d'autre part (Sullae)

FELICI

CIL I2,

721 (de 82/79 av. J.-C.), CIVES

ROMANI CIL I2, 836 (de la fin de la

République), souvent dans le monument d'Ancyre, par exemple I, 10 EXPVLI, I, 14 CIVIBVS

PEPERCI, I, 15 EXCIDERE,

et dans le discours de l'Empereur Claude de 48, CIL XIII, 1668, l. 2/3 PRIMAM,

l. 10 SABINIS, VICINVS, etc. ; LIBERIS CIL XIV,

3608 (1er siècle ap.

Pour certains mots, les grammairiens de l'Antiquité ont décrit la

quantité vocalique. Voir par exemple l'extrait de

Ce sont aussi les quantités controversées de voyelles devant groupes consonantiques qui sont étudiées par les grammairiens latin. Notamment Aulu-Gelle. Voir l'étude de HHLLVAG:375 ; l'auteur pense voir dans les propos d'Aulu-Gelle "les symptômes qui annoncent un changement des plus importants en latin, je veux dire la perte de la valeur distinctive de la quantité vocalique". Cependant les exemples étudiés par Aulu-Gelle ne montrent pas, selon moi, de tels symptômes, mais plutôt des hésitations légitimes de latinisants liées à l'opposition entre la règle 3 de l'accent classique,

quĭescō "je me repose"

(PAAG:546, archive.org) :

- En faveur de e long : le premier ami érudit "dit qu'il fallait prononcer quiescit ["il se repose"], comme on prononce calescit ["il s'échauffe"], nitescit ["il devient luisant"], stupescit ["il s'étonne"], et d'autres mots semblables. Il ajouta que l'e de quies ["repos"] était long et non bref."

- En faveur de e bref : pour le second ami érudit, prononcer quiesco avec e long est "étrange et bizarre", "ce verbe n'est pas semblable aux verbes précédemment cités", et "quies, au lieu d'en être la racine, n'en est que le dérivé." Et cet érudit décrit une origine grecque (ἔσχον).

Commentaires : Ainsi au IIe siècle après J.-C., selon le

témoignage d'Aulu-Gelle, une hésitation existe sur la quantité de e

dans quiesco. Le verbe quĭescĕrĕ "se reposer"

fait partie des verbes

en

actĭtō "je plaide souvent ; je joue souvent (au théâtre)"

(PAAG:575b, archive.org) :

L'étude de la

Cependant, pour les voyelles en syllabe

Juret:12, Benett...

À partir de la bonne connaissance des

pĭrăm > oc pera "poire" : ĭ > é ;

rīpăm > oc riba "rive" : ī > i.

En retour, l'étude des aboutissements dans les langues romanes a permis

d'approfondir la connaissance des

- en utilisant les règles de mutation

vocalique énoncées dans cette partie ;

- en utilisant le fait qu'au cours des siècles, l'accent du latin a perduré dans les mots jusqu'à nos jours (ci-dessous) (ăsĭnŭm > ase "âne" => i était bien bref : ĭ, voir règle 3 ci-dessous).

Les transcriptions grecques de noms latins permettent de reconnaître

certaines

De très nombreuses quantités vocaliques sont accessibles dans le Gaffiot (DFL, aussi Gaffiot 2016).

Certains sites précisent des quantités vocaliques non données dans le

Gaffiot (DÉRom, DHELL) ; ils sont en cours de construction. Le

Wiktionary anglais donne aussi parfois un état des connaissances sur un

mot latin.

Le Gaffiot (DFL) permet (dans tous les cas ?) de trouver

l'emplacement de l'accent : il permet de déduire le poids syllabique de

la

Cas général

Devant un groupe consonantique, les

(Mais la syllabe sera variable pour les muta cum liquida, ci-dessous).

Par exemple, DFL donne : fōrma (avec fōrmo, fōrmŭla,

mais il donne formābĭlis, formātŏr : F. Gaffiot supprime

les longues en position

Par ailleurs, DFL donne : argentum,

quĭesco, quinquĕ, fructŭs, fustis, nullus, olla, pelvis, perfectus,

post, purgo, stella, or on peut apporter les précisions

suivantes : argĕntŭm, quĭēscō, quīnquĕ, frūctŭs, fūstĭs, nūllŭs,

ōllă, pēlvĭs (anciennement trisyllabe pēlŭĭs, DUHLIL:60), pĕrfĕctŭs, pŏst, pūrgō (de pūrŭs),

stēllă. Pour les dérivés de līnŭm "lin", DFL donne linteŭm, lintĕŏlum, FEW donne lĭnteum, lĭnteŏlum, GIPPM-1:118 discute utilement des abrègements de

longues devant groupes consonantiques en latin, avec des analogies

possibles de quīnquĕ sur quīnī, de līnteŏlum

(> linçòu) sur līnu, de

Il faut remarquer que la quantité du a devant groupe consonantique est souvent inconnue : ă et ā aboutissent au même résultat a dans les langues romanes.

Devant x

Le DFL ne précise pas non plus les

Devant muta cum liquida

Devant muta cum liquida, la

Devant ns et nf

Devant ns et nf, la

Le DFL donne la quantité vocalique dans ăb,

dē, ĭn,

nĕ, nē, ŏb, pĕr, prō, sĕd, sī, sŭb..., mais pas dans ad,

cum, ex, post... Cependant il donne ădĭgo,

de ad et ago

(voir apophonies),

ce qui permet de comprendre que a

est bref dans la préposition ad.

(Mais ădĭgo, n'avait pas

forcément l'accent sur ă, voir

ci-dessous les mots composés).

Dans les entrées lexicales, le DFL ne donne pas la

Or ces quantités sont connues :

Pour les noms propres avec voyelle initiale,

le DFL

ne donne jamais de signe diacritique sur la majuscule. Par exemple DFL

Afer "africain" et ses dérivés Afrĭca, Afrĭcus, ont en

réalité un a long : Āfĕr, Āfrĭcă, Āfrĭcŭs (

Il peut s'agir de cas très discutés et

complexes, comme e dans ăres (pour ărĭēs

: voir ărĭēs), voir aussi le

problème de la valeur

vocalique

ou consonantique de i, u

latins, etc.

Remarque : un projet très louable existe sur internet une "nouvelle version revue et augmentée, dite Gaffiot 2016, version V.M. Komarov", élaborée sous la direction de Gérard Gréco, comportant des précisions sur les quantités vocaliques (frūctŭs, quīnquĕ, absēns...), mais il en manque encore (argentum, perfectus, căthedra...), et certaines sont toujours erronées (Gĕnāvă au lieu de Gĕnăvă, vītex au lieu de vĭtex). Ce n'est pas une critique ; l'auteur demande qu'on lui envoie des remarques et corrections.

L'œuvre de Felix Gaffiot (DFL) est particulièrement fiable, mais parfois l'auteur reprend lui-même certaines anciennes erreurs, issues de raisonnements faux. En voici quelques unes ; il serait bon d'établir la liste complète des erreurs et des cas variables ou douteux (entreprise de Gaffiot 2016).

- fŏrĭă "dévoiement, diarrhée" est en fait plus probablement fōrĭă, au regard des descendants actuels (oc foira, fr foire...) (FEW 3:713a,b), voir fōrĭăm > foira.

- Gĕnāvă

"Genève" est en fait Gĕnăvă

(c'était probablement un

- pējŏr

"pire" est en fait pĕjŏr

(FEW 8:156b) : en prosodie, la première syllabe est

lourde, mais c'est en raison du découpage : pej-jor

(le yod est redoublé à l'oral). Les descendants montrent qu'il

s'agissait un ĕ : AO pi

C'est sans doute le même cas pour mājŏr "plus grand", en fait măjŏr (< *măgĭŏr), en cohérence avec măgĭs.

- pĭŭs

"pieux" est en fait pījŭs

(pour ī : FEW 8:620a qui ne met pas ī

en titre d'article mais pīus dans l'étymologie, sans développer

: W. von Wartburg semble hésiter ; PHF-f2:314, IPHAF:85 ; pour j

: IPHAF:85), comme pĭĕtās

"pitié" est en fait pījĕtās

(IPHAF:85 estime que c'était une prononciation

- vītex

"gattilier (arbuste)" est en fait vĭtex,

d'après ses descendants actuels, voir pr

vetge (FEW 14:551b).

Dans de nombreux ouvrages, l'absence d'un signe diacritique sur la voyelle peut avoir trois significations :

- la voyelle est brève (certains ouvrages n'indiquent que les longues, reprenant dans une certaine mesure la tradition romaine ci-dessus) ;

- la

- la

Cela mène à des ambiguïtés. Le Gaffiot (DFL) procède des trois cas ci-dessus.

Enfin dans de nombreux ouvrages, seules les quantités des

Conclusion : il vaut toujours mieux préciser les

En étudiant certains

le schéma

(exemple : *spòndĭtṓrĕm

> sponsṓrĕm " garant") (ALLRL:1,4,5)

Cette évolution a agi par analogie sur le nominatif : *spondĭtŏr > sponsŏr.

le schéma

(exemple : *fulgŭmĭnӑ > fulmĭnă

"foudre", ALLRL:8)

Proposition personnelle : il me semble que le schéma

(voir clāvīcŭlă, vītīcŭlă)

Au sein du même paradigme (à continuer).

Dans l'histoire du latin, certaines quantités vocaliques ont changé (avant la mutation vocalique), apparemment pour des raisons phonétiques.

Voir la notion d'allongement compensatoire.

L'allongement compensatoire existe aussi, certes de façon assez marginale, en occitan (ci-dessous : allongement compensatoire en occitan).

(PHL4:68)

(PHL4:68-69)

Voir amuïssement

de n devant f

ou s.

(PHL4:69-71)

Voir gt > ct à "Évolution des groupes consonantiques", actĭtō ci-dessus.

Certains philologues signalent des mots latins dont la voyelle longue est devenue brève. Ainsi Pierre Fouché (PHF-f2:177-189) décrit des abrègement de voyelles latines longues, qu'il déduit des descendants dans les langues romanes.

Mais François de La Chaussée est réticent à considérer des abrègements

comme une tendance phonétique, et propose des scénarios au cas par cas (IPHAF:126) :

"On a souvent cru constater, dans le latin

parlé, une tendance à l'abrègement de certaines longues, en se fondant

sur certains aboutissements romans. Cette tendance se serait manifestée

avant la disparition de la quantité vocalique et aurait frappé les

La prudence est de mise, car de nombreux cas de voyelle brève en latin vulgaire, là où le latin classique présente une longue, s'expliquent tout autrement que par une évolution phonétique".

Je propose ci-dessous un début d'étude systématique des mots concernés.

Par exemple, Jean-Marie Pierret (PHF-p:142) écrit :

"sous l'influence d'une voyelle brève les

suivant, des voyelles se sont abrégées." (Cela n'est pas toujours vrai

dans les exemples qu'il donne, puisque parfois c'est une voyelle longue

qui suit). Il distingue :

• l'abrègement des voyelles longues

- en position

- en position

• l'abrègement des voyelles longues

Cette position est à peu près la même que celle de Pierre Fouché (PHF-f2:177 et sq.).

Voir intolérance à certains schémas rythmiques ci-dessus.

Comme dit ci-dessus, certains

auteurs, notamment Pierre Fouché (PHF-f2:177-184), estiment que les

(PHF-f2:178)

La forme française

En occitan, on a AO vint

(PHF-f2:178) Les formes a.fr. endieble, norm. dieble (REW 3, 2491), tosc. diebile, montrent que le ē est devenu ĕ dans ces cas (diphtongaison spontanée de è en français).

(Remarque : voir aussi FEW secāle > "seigle", etc.)

La forme attestée fīcātŭm (Apicius) aurait dû conduire à it

Concernant la forme reconstruite

(Cependant d'autres auteurs proposent une autre explication, liée à un flottement dans les quantités vocaliques et dans l'accentuation (IPHAF:126). Ce flottement serait dû au fait que fīcātŭm (DFL) est un calque latin sur le grec συκωτόν (sukotón) (CNRTL "foie") : "Le modèle grec probablement accentué et prononcé de différentes manières par les latins est sans doute pour beaucoup dans les altérations subies par ficátum qui est ainsi à l'origine de formes variées dans les langues romanes".)

Pour expliquer i → e, Gaston Paris (FER) propose un autre scénario utilisant l'influence du grec, repris par Walter von Wartburg (FEW 3:491b-493a). La forme fīcātŭm (IIIe siècle) donnée dans DFL, est un calque sur le grec συκωτόν (sukotón) "foie gras (d'animal nourri de figues)" (FEW 3:492a-b, CNRTL "foie"). L'habitude des grecs de gaver certains animaux de figues pour obtenir un foie pathologique gras, très apprécié en gastronomie, était passée aux romains (FEW 3:491b). Le foie en latin classique se disait jĕcŭr. L'adaptation latine fīcātŭm à partir du grec, aurait causé des hésitations pour les locuteurs latins, sur la prononciation du mot. Le mot grec était scandé sūkōtón. La variante sycotum apparaît dans un poème culinaire datant vraisemblablement du IIIe siècle, et scandé sȳcōtum (FEW 3:492a-b). W. von Warturg estime que ce mot a probablement existé sous la forme *sécotum en latin populaire (y grec > é). Cette dernière forme aurait pu exercer une influence progressive sur fīcātŭm, avec :

1. L'évolution de l'accentuation de fīcātŭm vers *fīcătum ;

2. La mutation i > e

en

3. La mutation (certes géographiquement très limitée) a

> o en

Il faut remarquer qu'on peut très bien proposer une première étape fīcātum

> (abrègement de longue

prétonique ci-dessous)

Proposition de scénario à partir de la forme latine fīcātŭm (d'après FEW 3:491b-493a) (la plupart des variantes provient de FEW 3:490-493).

| f

ī c ā t ŭ m |

> |

roum

ficat

(1), aroum hicat, végl

feguat,

Muggia

figiá, vén figá, Comel figal, Ferr figä́, frioul fiāt,

h.engad. fiṓ, Val.Gard. f |

||

| > (influence

de l'accent de *sécotum

?) |

* f ī c ă t ŭ m | > | esp hígado, port fígado ; apul cal sic log. fíkat a.pic. fie, pic.n. fī, angl-norm firie (Roland) (2). |

|

| >

(influence de *sécotum

?) (ou abrègement de la tonique ?) |

* f ē

c ă t ŭ m * f ĭ c ă t ŭ m |

> |

it fegato | |

| > (néo-apophonie

ou substitution de suffixe) |

* f

ĭ c ĭ t ŭ m |

> |

figido

(Cassel) |

|

| > (métathèse) |

*

f ĭ t ĭ c ŭ m |

> |

*fĭdĭgŭ > a.fr. feie, fr "foie", oc fetge, cat fetge | |

|

> (rhotacisme

d > r) a.fr. firie

(Roland) |

La forme angl-norm fieble

(Roland , Rois, Becket, etc.), ainsi que les formes dialectales

modernes de Normandie, de type fiéble,

fièble, supposent une forme

latine *flĕbĭlĕm

(avec e bref) (PHF-f2:178, FEW 3:617b) (diphtongaison

spontanée de è en français).

Les formes occitanes montrent une conservation du timbre /é/ : type feble /féblé/. La forme française

actuelle "faible" a remplacé le type

(PHF-f2:178)

Voir frīgĭdŭm à "Évolution des proparoxytons".

(PHF-f2:178) (FEW:74b)

La forme a.fr. joindre "premier garçon d'un

boulanger" provient du nominatif jūnĭŏr, et montre

une évolution ū > ŭ.

L'autre forme a.fr.

juindre (> jindre)

montre une conservation de ū.

(Pour le groupe

Les formes françaises dialectales de type jogneu(r), jegneu(r) (types de récipients de cuisine), proviennent de l'accusatif jūnĭōrĕm, et montre une évolution ū > ŭ.

Les formes dialectales de type jegneu(r) montrent une dissimilation o-o > e-o : */djóñóré/ > */djéñóré/.

Pour expliquer ū > ŭ, W. von Wartburg propose une influence de jŭvĕnĭs "jeune" (FEW:74b).

lūrĭdŭm

> fr "lourd", oc lord,

et non fr

- Pierre Fouché range cette évolution dans les abrègements de longues accentuées de proparoxytons.

- Le FEW (5:470b), suivi par F. de La Chaussée, propose un système sōrdidum, sŭrdum, tŭrdum, qui aurait agi par analogie sur lūrĭdŭm > *lŭrĭdŭm. Je pense que c'est une explication satisfaisante.

(PHF-f2:178)

Les formes fr "meuble", oc mòble,

a.esp.

mueble, AO, port.

m

- FEW 2:1344b, NDSAF:68, IPHAF:126, CNRTL

(meuble2) donnent une évolution mōbilis

> *mŏbilis probablement sous

l'influence de mŏvēre

"mouvoir".

- J.-M. Pierret (PHF-p:142) fait entrer ce cas dans l'abrègement

de

voyelles longues de proparoxytons.

- L'influence de mŏvēre

paraît logique, mais aucun de ces ouvrages ne mentionne une évolution

phonétique

sous l'influence de β. Pourtant, si ōvum > ŏvum

"œuf" par influence de v

prononcé /

(PHF-f2:178) mūcĭdŭm > *mŭcĭdŭm > a.fr. moide.

En fait toute la famille du mot suit le même modèle : AO mozir (< *mŭcērĕ). En français, le i diphtongal apparaît pour donner "moisir". Les aboutissements montrent donc que ū > ŭ.

D'après CNRTL, on peut trouver une explication individuelle : "moisir" "Du lat. mūcēre «être moisi» (Caton, en parlant du vin; d'où le type a.fr. muisir), devenu *mŭcēre, prob. sous l'infl. du lat. mŭsteus «doux comme le moût, riche en jus» (dér. du lat. mŭstum, v. moût...)".

fūsĭōnĕm

> fr foison, oc foison

(et non

Selon IPHAF:126, il y aurait eu "dissimilation de

durée" : longue-longue > courte-longue. Donc : fūsĭōnĕm

> *fŭsĭōnĕm.

Je me demande s'il n'y a pas eu analogie tardive sur toison

< *tōsĭōnĕm < tonsĭōnĕm, et sur poison

< pōtĭōnĕm.

frūmentŭm

> fr "froment", oc froment,

forment, et non frument,

furment (mais furment

attesté en a.fr.)

- F. de La Chaussée (IPHAF:126) estime qu'il y a eu "dissimilation de durée" longue-longue > brève-longue (mais il donne ē : frūmēntum : source ?) ;

- J.-M. Pierret (PHF-p:142) fait entrer ce cas dans l'abrègement des voyelles longues prétoniques ;

- J. Ronjat (GIPPM-1:293) invoque un croisement frūmentum

X frŭŏr, frŭĭtus, repris par FEW (3:829a). Mais pour frŭŏr,

le ŭ est peut-être un "faux u bref", voir le système

dēstrŭō, frŭŏr, flŭō, dūcō.

- Je me demande si on ne peut pas faire intervenir une influence analogique

de *fōrmaticus, *frōmaticus (>

fromatge) : le début du mot est identique, avec des métathèses

du même type.

| frūmentŭm

|

> | it

frumento, a.fr. furment,

rom fʋrmaint,

ast furmento, Berg. fʋrm |

||

| > |

frŭmentŭ(m) | > |

fr "froment", oc fromènt, formènt, cat forment, a.esp. hormiento, a.lomb. formento, Sie.,Bor. formént. |

Voir CNRTL "-eur" : "suff. de noms d'action lat., -or, -ōrem, issu d'anciens types de noms au thème en -s-. En latin, par rhotacisme, le s, en position intervocalique aux cas obliques, s'est changé en r, d'où l'alternance -ōs/-ōris, que l'on trouve dans quelques monosyllabes (cf. Ern. Morphol. 1953, pp. 25-29) : flōs, glōs, mōs, rōs et dans les masc. : clāmōs, colōs, honōs, labōs, lepōs, odōs, timōs et vapōs. Mais, sous l'influence des autres cas, un r s'est le plus souvent introduit au nominatif, et a entraîné l'abrègement de l'ō : arbōs, arbor/-ō."

Dans l'histoire du latin, certains timbres vocaliques ont évolué (avant la mutation vocalique).

Par exemple, des "formes rustiques" ont été signalées : tundere pour tondere, abscundere pour abscondere (Ernout in GIPPM-1:187).

Convention : la voyelle (ou la syllabe) soulignée dans le site est celle qui porte l'accent.

Il faut distinguer :

- un accent de hauteur (ou accent musical, ou accent mélodique) : une syllabe d'un mot est prononcée sur une note de musique plus aiguë ;

- un accent

d'intensité,

ou accent tonique : une syllabe est prononcée avec plus de

force.

(fr) "nous sommes

venus", (oc) siam venguts, (it)

siamo venuti, (esp)

hemos venido.

Selon F. de La Chaussée (IPHAF:94) : "l'accent du latin classique, au moins dans la langue cultivée, était musical (accent de hauteur) ; dans le latin populaire, cet accent musical devait s'accompagner d'un élément dynamique (= d'intensité) plus ou moins marqué" .

Trois périodes peuvent être distinguées concernant l'accent latin

(selon ACAL, reprenant d'autres auteurs) :

- période archaïque (jusqu'à -200 ou -100) : l'accent est essentiellement tonique et porté par la première syllabe des mots (cette caractéristique est démontrée par les apophonies) ; les mots longs possèdent un accent secondaire, moins marqué, déterminé à partir de la fin du mot selon les règles énoncées ci-dessous ;

- période classique (vers -200 à +200) :

- registre

cultivé (latin classique) : influencés par le modèle grec, les

locuteurs dépouillent le latin de l'accent tonique, considéré comme

"campagnard" et "étranger" par Cicéron, pour ne conserver que l'accent

mélodique.

- registre

populaire (latin vulgaire) : l'accent est identique à celui de

la période archaïque, mais avec une inversion "accent primaire" : c'est

désormais celui déterminé à partir de la fin du mot / "accent

secondaire", moins marqué : c'est celui toujours porté par la première

syllabe du mot.

-

période tardive (à partir de +100, +200) : l'accent est

identique au registre populaire de la période classique, avec perte

progressive des quantités vocaliques (ce sont les voyelles fortement

accentuées qui deviennent longues si elle sont

Louis Deroy (ACAL:234) insiste sur le fait que l'accent

secondaire était toujours maintenu sur l'initiale, ce qui

permettrait d'expliquer certaines formes italiennes à consonnes géminées

: pellegrino, tollerare, seppellire.

"C'est aussi le cas en roumain, mais non en espagnol ni en gallo-roman,

où peut-être l'influence du latin scolaire a davantage influencé l'usage

populaire." (Voir un autre type de gémination à : type

*prĕttĭŭm).

Max Niedermann (PHL4:113) développe tout un aspect de

redoublement d'

"Ce qui rend ce phénomène déconcertant, c'est d'abord qu'il semble

avoir été absolument sporadique et ensuite que, le plus souvent, la

forme primitive avec consonne simple et voyelle longue est restée en

usage à côté de la forme postérieure avec consonne double et voyelle

brève. Il y a là un problème très complexe qui attend encore sa

solution". Je pense qu'il pourrait y avoir un lien avec l'

Exemples :

Jūpĭtĕr > Jŭppĭtĕr ;

lītĕră

> lĭttĕră "lettre" ;

bācă > băccă "baie".

Je rappelle ici les règles permettant de trouver la syllabe portant

l'accent (plutôt "accent musical" en latin classique, plutôt "accent

tonique" en latin vulgaire), à partir de la fin du mot (exemple : ÉGCOL). Mais il ne faut pas oublier que pour les

mots longs, un accent porté par la syllabe initiale a probablement

toujours existé en latin populaire (voir juste ci-dessus).

Règle

1. Les mots monosyllabiques portent l'accent, sauf

s'ils sont proclitiques.

Ex : ĭt

"il va" : ĭ porte l'accent (on

distingue cet accent dans une phrase, par comparaison à d'autres

syllabes voisines

Règle

2. Les mots de deux syllabes portent toujours l'accent

sur la première syllabe (ce sont tous des

Exception :

apocopes

latines : ex.

Règle

3. Dans les mots de plus de deux syllabes : l'accent

dépend de la quantité syllabique,

ou poids syllabique de la

=> Comment connaît-on la quantité

syllabique de la

- Si la structure montre une voyelle

Remarque : si une voyelle brève est suivie d'une consonne dans la même syllabe, alors on qualifie la syllabe de "longue par position" (longa positione ci-dessous).

- Si la structure montre une voyelle

=> Comment sait-on

si la voyelle est

=> Comment sait-on si une consonne appartient à telle ou telle syllabe ?

(Voir groupes consonantiques et structure des syllabes).

En

général pour deux consonnes situées entre deux voyelles, chacune

appartient à une syllabe différente, même probablement pour les

groupes "

Donc la limite entre les deux syllabes se trouve entre les deux consonnes : adfĕrrĕ = ad-fĕr-rĕ "apporter", argĕntŭm = ar-gĕn-tŭm "argent", fĕrrŭm = fĕr-rŭm "fer", pĕrfĕctŭm = pĕr-fĕc-tŭm "parfait". Voir ILLL:12, IPHAF:37.

Il existe un certain nombre de cas

complexes (ci-dessous).

Remarque :

compter les syllabes (

Concernant la

- les

- les successions de deux voyelles ne sont

pas des diphtongues, mais sont bien des successions de deux

syllabes avec

=> Comment connaît-on la

Accent dans les mots de plus de deux syllabes

Quintilien, Institutio Oratoria, 1, 5, 28; 45

(traduction

"Syllabe longue par position"

Velius Longus, De orthographia, (de litteris)

Nam 'jam vitu' dactylus est, quoniam prima syllaba longa est positione.

(prop.tradu.) Jăm vĭtŭlōs hortārĕ vĭămquĕ insistĕ dŏmandī. "Déjà lorsqu'ils sont veaux stimule-les et efforce-toi de dompter leur destin" [vers des Georgiques, de Virgile].

De fait jăm vĭtŭ est un

Le nom de commune de Levanto

(Ligurie, Italie) présente la particularité d'être accentué sur la

première syllabe : Levanto,

avec une variante dialectale locale diphonguée Lievanto (voir diphtongaison

romane spontanée) ; je suis témoin de la prononciation Levanto

des locuteurs sur place. En suivant les règles énoncées ci-dessus, on

devrait prononcer Levanto

(< *Levantus ?). Raymond

Sindou indique : (OTE13-14) "Curieux aussi le nom de Levanto

au nord de la Spezzia : ital. Levánto, mais génois Lévantu,

peut-être dû à la lingua franca des marins." L'explication est

courte ; je n'arrive pas à trouver d'anciennes formes de Levanto

(formes médiévales) ni son origine (pas de rapport avec l'appellation Riviera

di Levante ?). Dand l'accentuation de Levanto, j'y

verrais volontiers l'influence de noms comme Taranto

"Tarente" du grec Τάραντα (Taranta) ; le lat. a connu aussi la forme apophonique Tărĕntŭm

(voir Tărĕntŭm

aux Apophonies, OTE:13 indique que lat. Taranta était utilisé en poésie; Tarentum

en prose). Il existe aussi Otranto

"Otrante"(Pouilles) < Ύδρόεντα (Hydróenta), et Solanto

(castello di Solanto en Sicile, différent mais proche de Solunto

"Solonte") < Σολόεντα (Solóenta) (OTE:13). Il existe apparemment un nivellement

d'accent pour ces toponymes,

Concernant l'accent dans les mots

composés, notamment les verbes

préfixés, dans de nombreux cas, les locuteurs devaient

reconnaître la composition, et considéraient l'accent seulement du

Les

(ÉGCOL:300) "En cas d'

Il faut signaler que certaines de ces particules (

Pour les mots avec muta cum liquida de type căthĕdră(m), cŏlŭbrĕ(m), ĭntĕgrŭ(m),

palpĕbră(m), tŏnĭtrŭ(m), on pensait jusqu'à récemment que leur

accent avait basculé depuis le latin jusqu'aux langues romanes : d'abord

Mais Michaela Russo estime (ÉGCOL:317) que la place de l'accent n'a jamais dû

changer en latin parlé : ces mots ont toujours été

Les emprunts aux autres langues me paraissent montrer une action forte

pour adapter les mots étrangers au système d'accentuation latin (à

développer). Voici quelques remarques ci-dessous.

Voir les emprunts au grec ("Apophonies") : les emprunts latins très anciens au grec montrent une action forte pour adapter les mots étrangers au système d'accentuation latin.

Ci-dessous, je donne quelques exemples avec hésitation sur la

conservation de l'accent grec :

Étude de ἔγκαυστον (énkauston)

"encre" (CNRTL

"encre") :

ἔγκαυστον (énkauston) > fr "encre", AO encaust "encre", it inchiostro "encre" :

- l'accent grec sur l'initiale est conservé en Gaule du nord (> fr "encre") ;

- l'accent selon les règles latines (sur la deuxième syllabe) est

conservé en Gaule du sud et en Italie (au

est longue, et est

Étude de βούτῡρον (boútūron) "beurre" (GIPPM-2:330, CNRTL "beurre") :

βούτῡρον (boútūron) > AO buire, boder "beurre", a.fr. bure, fr.o.dial. "beurre", it burro (empr.a.fr.), it.dial. butirro, butiro "beurre". (GIPPM-2:330) "βούτῡρον pouvait devenir būtȳ́rum ou bū́tȳrum suivant que l'attention était portée principalement sur la quantité ou sur le ton".

- l'accent grec (sur la première syllabe) est conservé en français et en AO > fr "beurre", AO buire ;

- l'accent selon les règles latines (sur la deuxième syllabe) est

conservé en italien traditionnel : butirro,

et en béarnais : bodèr [b

Je cite Antoine Thomas (EPF:123) :

"C'est un fait universellement admis que

l'accentuation du celtique n'avait pas les mêmes lois que celle du

latin, que notamment l'accent tonique pouvait porter sur l'

Pierre Fouché (PHF-f2.:142-148) fait un long développement sur l'accent des "mots celtiques ou préceltiques" et leur évolution, grâce aux toponymes.

"Dans un certain nombre de composés ou de

dérivés toponymiques, la

Ainsi les composés

celtiques dont le second élément est

Biturīges > Bourges (Cher) ;

Caturīges > Chorges (Hautes-Alpes) [ci-dessous ŭ > ó] ;

Eburovīces > Évreux (Eure) ;

Lemovīces > Limoges (Haute-Vienne) ;

Bodiocasses > Bayeux (Calvados) ;

Durocasses > Dreux (Eure-et-Loir) ;

Tricasses > Troyes (Aube) ;

Vadicasses > Vez (Oise) ;

Viducasses > Vieux (Calvados).

gaul Condāte "confluent" (LNL:12, 44) :

- accentué à la gauloise sur la première syllabe > Candes (37), Condes (39, 52), Cosne (58), Kontze (57) ;

- accentué selon la loi latine sur la pénultième > Condat (15, 24, 63), Candé (41, 49) Condé (nombreuses communes en domaine d'oïl).

gaul Nemausus "lieu consacré ?" (LNL;12, 14) :

- accentué à la gauloise sur la première syllabe > oc Nime(s) "Nîmes", AO Nemse "Nîmes" (voir ci-dessous Nîmes) ;

- accentué selon la loi latine sur la pénultième > Nemours (77).

Nemausu(m) > Nemosu (Nemosus, année 950) ou *Nemasu (PHL4:67).

Puis selon TGF1:159, deux variantes auraient évolué en

parallèle, menant à AO Nemse

par

(Rechercher LNVN).

Pour expliquer la fermeture e > i, je me demande si on ne peut pas invoquer la fermeture entre nasale et nasale implosive)

En règle générale, les syllabes

accentuées en latin classique sont celles accentuées en latin tardif,

puis dans les langues romanes. (EWRS1: page?, RALLF toutes pages, etc.) Elles ne disparaissent

pas lors de l'évolution ultérieure, alors que les syllabes non

accentuées (

PH-2020:217 : "Le calcul de l'accent qui prenait en compte la structure syllabique et la quantité vocalique est nécessairement caduc lorsqu'il n'y a plus d'opposition phonologique de quantité. Ce calcul étant tombé en ruine, l'accent s'est figé sur la voyelle où il se trouvait : il est désormais lexicalisé, i.e. non prédictible et donc appris par les locuteurs comme toutes les autres propriétés de la voyelle tonique.

La conséquence de cette situation est le fait, très remarquable et remarqué, qu'il n'existe dans les langues romanes aucune modification de la place de l'accent : on retrouve l'accent latin sur la même voyelle dans toutes les langues romanes."

(nombreuses références bibliographiques à PH-2020:218, qui commencent à RALLF:7, mais G. Paris cite lui-même EWRS1).

Remarque : on peut se demander jusqu'à quel point l'accent était "calculé" par les locuteurs ; l'accent était peut-être aussi lexicalisé, reproduit par les locuteurs tels qu'ils l'avaient entendu, surtout les locuteurs qui n'étaient pas habitués à la prosodie latine (gaulois...). Sur ce sujet, voir notamment ci-dessus les emprunts au grec et au gaulois.

Les exceptions :

Les auteurs ci-dessus (PH-2020:218) mentionnent deux exceptions à cette règle :

- type colubram (avec muta cum liquida) ;

- type mulierem (voir ăbiĕtĕm etc.).

Cependant il me semble que ces deux exceptions montrent surtout une divergence entre latin classique et latin vulgaire (voir aux liens mentionnés).

- Je rajoute une exception au moins pour le français et l'occitan : basculement de l'accent dans certains hiatus et diphtongues (ci-dessous).

- Et concernant l'occitan, il faut rajouter le basculement

de l'accent pour certains proparoxytons en

Ces deux dernières exceptions sont présentées ci-dessous : perturbations de l'évolution de l'accent.

Il est remarquable que dans les langues germaniques, les emprunts

anciens au latin effacent l'accent, pour adapter le mot au système

d'accent germanique (RALLF:10). L'accent est reporté sur la première

syllable, voir accent

allemand (apophonies), et les voyelles des syllabes suivantes sont

neutralisées en [

Ce processus a perduré longtemps, au cours des emprunts durant l'Antiquité ou durant le Moyen Âge, au latin classique ou au latin médiéval.

Remarque : pour all Krone "couronne" < cŏrōnă, le mot était, je pense, déjà syncopé en latin dialectal lorsqu'il a pénétré en Allemagne.

| latin | occitan, AO | français | allemand |

| (ăd)vŏcātŭ(m) |

(avocat) |

avoué |

Vogt "Bailli, préfet" |

| bōlētŭ(m) | bolet | bolet | Pilz (anc. Bülz) "champignon" |

| ăcētŭ(m) | AO az |

a.fr. aisil | *atecu > Essig "vinaigre" |

| cae-, cepŭllă(m) | cebola

/ cibola |

ciboule | Zwiebel "oignon" (1) |

| calcātōrĭŭ(m) | AO calcad |

a.lorr. chaucheur | Kelter "pressoir" |

| catena(m) | cadena | chaîne | Kette "chaîne" |

| cancellārĭŭ(m) | AO cancelier | chancelier | Kanzler "chancelier" |

| cĕllārĭŭ(m) | celier | cellier | Keller "cave" (1) |

| cĕrĕsĭă(m) | cerieisa | cerise | Kirsche "cerise" (1) |

| Cŏlōnĭă(m) |

Cologne |

Köln |

|

| Co(n)flŭĕntes |

Coblence |

Koblenz |

|

| cŏqu- > cŏcīnă(m) | cosina | cuisine | Küche "cuisine" |

| cŭmīnŭ(m) | AO co-, cumin (cumin) |

a.fr.

co-, cumin (cumin) |

Kümmel "cumin" |

| fĕnĕstră(m) | fenèstra | fenêtre | Fenster |

| hŏspĭtālĕ(m) | ostau | hôtel | Spittel (2) |

| mantĕllŭ(m) | mantèu | manteau | Mantel "manteau" |

| mĕrcātŭ(m) | mercat, marcat | marché | Markt "marché" |

| Mōgontĭăm >

Magontia |

Mayence |

Mainz |

|

| mŏlīnă(m) | molina

(molin) |

(moulin) | Mühle "moulin" |

| mŏnasteriu(m) | AO monastier, mostier | a.fr. mostier (monastère) | Münster "monastère" |

| mŏnētă(m) | moneda | monnaie | Münze "monnaie" |

| părăvĕrēdŭ(m) | AO palafr |

palefroi | Pferd "cheval" (3) |

| pentēcostē | Pandecosta... | Pentecôte | Pfingsten "Pentecôte" (3) |

| *pīlārĕm | pilar | pilier | Pfeiler "pilier" (3) |

| prōpŏsĭtŭ(m) | AO prob |

a.fr.

provost

(4) |

Probst

"prévôt" |

| scŭtĕllă(m)

> *scū- |

escudèla |

écuelle |

Schüssel "plat,

écuelle" |

| tĕ-, tŏlōnārĭŭ(m)... | Zöllner "douanier" (3) | ||

| tĕ-, tŏlōnēŭ(m)... | AO touneu... | a.fr.

tolneu, tonleu, tonlieu... |

Zoll "douane" (3) |

Tableau ci-dessus : Conservation de l'accent latin dans les langues romanes, adaptation de l'accent latin en allemand. (Étymologies vérifiables sur FEW et Wiktionary.) On voit que l'accent du mot latin (souligné) reste le même dans les langues romanes, alors qu'en allemand, il est déplacé sur la première syllabe.

Plusieurs exemples sont tirés de RALLF:10 (repris par HLLF:85) (Vogt, Köln, Fenster, Spittel, Mainz,

Probst) duquel j'ai supprimé Angst

"peur" < angŭstĭăm, car Angst proviendrait plus

probablement du proto-germanique *angustiz,

voir Angst.

J'ai rajouté les autres exemples. Pour Genf "Genève", Gĕnăvă

était sans doute un

(1) Pour cĕllārĭŭm > Keller, cĕrĕsĭă(m) > Kirsche,

la palatalisation de c

devant e, i en latin n'avait en apparence pas commencé (ou

bien en était au stade /

(2) Spittel, nom de divers lieux. Pour hŏspĭtālĕm > Spittel, le (h)ŏ- latin a dû disparaître avant l'emprunt, par confusion avec e prosthétique puis hypercorrection.

(3) Pour bōlētŭ(m) → Pilz, mŏnētă(m)

→ Münze, părăvĕrēdŭ(m) → Pferd "cheval", *pīlārĕm →

Pfeiler, tŏlōnĭŭm → Zoll..., l'évolution [p] > [pf],

[t] > [ts] entre dans la

(4) Pour prōpŏsĭtŭ(m),

une autre variante latine præpŏsĭtŭ(m)

explique AO preb

(Remarque : pour les

Pour la notion d'ouverture des voyelles, voir le triangle vocalique à "Transcription phonétique".

Je cite V. Väänänen (OATLR:2) ; je nomme la loi qu'il propose "loi de l'accent sur la voyelle la plus ouverte".

(Je pense que cette loi est exacte dans un très grand nombre de cas,

mais il faut trouver davantage de sources ; pour le latin un autre

facteur a pu intervenir, comme l'intolérance à certains schémas

rythmiques. Par ailleurs j'étends cette loi aux diphtongues).

(OATLR:2, j.m.c.g., j.s.v.a.)

"Une "loi" ou disposition phonétique du roman commun veut que de deux voyelles contiguës la plus ouverte attire l'accent tonique. C'est ainsi que s'expliquent nombre de déplacements d'accent : non seulement les cas bien connus des mots populaires paríete > par(i)éte, mulíere > muliére, filíolu > filiólu [l'auteur cite LDR:325 et suivantes (1)], formes attestées dès les premiers poètes chrétiens et confirmées par les langues romanes, ainsi que esp. reina, vaina de reína, vaína, fr. reine, gaine, de reïne, roïne et guaïne, gaïne (lat. rēgīna, vāgīna), et esp. veinte, treinta < *veínte, *treínta (lat. vīgintī, trīgintā) (...)."

(1) V. Väänänen renvoie à LDR, mais les termes exacts de ce dernier sont : "le déplacement d'accent est la conséquence inéluctable de la consonification de la voyelle accentuée." (LDR:328) ; cela signifierait qu'il envisage la suite logique : consonification de i => déplacement d'accent. Il est vrai qu'on se demande comment une voyelle accentuée peut devenir une consonne ; on ne peut qu'envisager les deux solutions : (1) déplacement d'accent puis consonification ; (2) simultanément déplacement d'accent et consonification.

En fait ces domaines sont encore mal connus, voir par exemple părĭēs.

(LDR:324 et suiv.)

Pierre Fouché développe cet aspect (PHF-f2:338) (à continuer).

(Remarque : pour les

(Voir aussi ci-dessous : contact entre deux voyelles : différenciation d'aperture).

J'étudie ici ce basculement d'accent qui s'est réalisé à des époques

diverses dans l'histoire du latin et de l'occitan. Pour Povl Skårup (FDAOS), il y a d'abord

(FDAOS:109, pour fīlĭŏlŭm) : "Il y

a

Ci-dessus en effet, l'auteur précise que la syllabe o dans fīlĭŏlŭm s'allonge alors. En effet, le latin impose qu'un voyelle libre pénultième qui porte l'accent soit longue (mais une diphtongue n'est pas une voyelle longue ? Comme la diphtongue au ? À étudier).

Ce type de hiatus concerne souvent les féminins et certaines formes conjuguées.

En occitan, le basculement d'accent ia > ia

s'est manifesté dans les noms féminins en

Cet ordre chronologique est défendu par G. Millardet, qui présente les

deux théories :

(1) /ia/

> /ié/ > /yé/,

(2) /ia/

> /ya/ > /yé/

Il soutient donc la seconde théorie (

Substantifs en

τήγανον (téganon) > *teganem

/ teganum > *tean > *tean

ou *tian

> tian

"plat de cuisine"

Région d'amuïssement de d, t intervocaliques (parties du domaine nord-occitan) :

(voir d intervocalique, t intervocalique)

fœtă(m) > feda > fea > fia ou fea > fia > fiá /fyé/ "brebis"

Les terminaisons féminines -oa, -oas,

ont souvent évolué avec un basculement d'accent (qu'on peut noter -oà, -oàs mais que la norme préfère

ne pas noter). Selon la forme aboutie du -a

du féminin (/a/, /o/, /œ/, donc selon l'époque et la région, l'accent

s'est porté sur cette forme du -a

(GIPPM-1:339,343). J. Ronjat aurait dû mentionner

une interaction avec les analogies sur la diphtongaisons

de

ò.

caudăm > cōda > coa > coa (coà) "queue" (aussi réf.an. cò

/kwò/, /kwé/, /kò/)

dŭās > doas > doas (doàs) "deux fém" (aussi réf.an. dòs /dwòs/, /dwés/, /dòs/)

Région d'amuïssement de d, t intervocaliques (ci-dessus)

rūtă(m) > ruda > rua > rua > ruá /rüé/ "rue (plante)"

caprĕŏlŭ(m) > */kapréòlʋ/ > oc cabròu "chevreuil"

fīlĭŏlŭ(m) > */filyòlʋ/ > oc filhòu "filleul" (FDAOS).

dĕŭs > (avec ou sans diphtongaison romane ĕ > iè ?) esp. dios (FDAOS:109 note 8, qui donne simplement " 'de-us > 'di̯os" : "synérèse, qui aboutit à une nouvelle syllabe dont le sommet se trouve sur la voyelle la plus ouverte".)

mŭlĭĕrĕ(m) > */mʋlyéré/ > oc molhèr, molher "épouse"

Type *vieure > vieure ci-dessous.

Après le basculement d'accent, ao

évolue généralement en au [a

păvōrĕ(m)

> (amuïssement

de v) AO pa

*căvōnĕm > *căvōnăm > *caona > cauna

Cădŭrcī

> *[kadórtsi]

> (d > ∅ en n-oc) Caors

"Cahors" (

-ātōrĕm (t > ∅ en v-a) > -aor [aó] > [aó]

> [a

rēgīna(m) > */réina/

> (basculement d'accent) */réina/

> */ré

Pierre Fouché (PHF-f2:340) donne une liste d'exemples de mots où

l'accent de i a basculé vers a au Moyen Âge : "On avait

primitivement faïne < fagīna,

gaïne < vagīna, haïne < gallo-rom.

*hatīna (frc. *hatjan), maïstre < magĭstru, traïne <

tragīnat, traïtre < tradĭtor. Au début du XVIe

siècle il y avait déjà longtemps qu'on prononçait comme aujourd'hui faîne, gaîne, haîne, maître, traîne,

traître. Ici encore l'accent s'est reporté de i

sur a : d'où une diphtongue a

- dans

- dans maïstre et traïtre,

le

*fāgīnă(m) > */faina/ > AO faïna, OM faïna, faina, fèina, foina... "fouine" (aussi fr "faine, fruit du hêtre")

*tahīnat (gotique taheins) > AO taïna, tayna "il tarde ; il retarde" (FEW:17:291b)

*trāgīnăt > */traina/

> traïna, traina, trèina

"(il) traîne"

vāgīnă(m) > */vaina/ > AO gaïna, gazina, gayna > OM gaina, guèina "gaine"

Je parle ici des diphtongues issues de la diphtongaison

romane. Il faut étudier les autres diphtongaisons.

La bascule des diphtongues a lieu vers l'an 1200, voir bascule des diphtongues (diphtongaison romane).

/è/ > /iè̯/

> /ié̯/ > (bascule)

/i̯é/

exemple : lĕctŭm > liech

/ò/ > /ʋò̯/

> /ué̯/ > (bascule)

/u̯é/

exemple : nŏctĕm > nuech

Cas particulier (français) : ci-dessous eu > eau : */èa

Un phénomène particulier concerne l'occitan et le franco-provençal : le

déplacement

d'accent de nombreux proparoxytons en

Exemples :

ăsĭnă(m) > asena "ânesse"

pĭpŭlă(m) > pibola "peuplier"

mastĭcă(t)

> mastega "(il) mâche"

La quantité vocalique (voyelles longues et brèves) avait une origine

historique, étymologique ; elle était héritée

de l'indo-européen (ci-dessus). On parle de quantité

étymologique. Elle disparaît à partir du premier siècle de

notre ère. C'est la syllabe accentuée,

portant un accent d'intensité de plus en plus marqué, qui voit sa

voyelle s'allonger (si elle est

La mutation vocalique du premier siècle après J.-C. est marquée par le passage :

trait dominant = accent musical > trait dominant = accent tonique

Ce passage s'accompagne d'une évolution du système de quantité vocalique :

| la

quantité vocalique est d'origine étymologique |

> |

la

quantité vocalique suit la règle : voyelle voyelle |

Certains témoignages antiques montrent une perte des quantités vocaliques.

(d'après RDL:261-262)

(Saint Augustin De Doct. Christ. 4.10.24, à propos de ŏs "os" et ōs "oreille") :

Cur pietatis doctorem pigeat imperitis loquentem "ossum" potius quam "os" dicere, ne ista syllaba non ab eo, quod sunt "ossa", sed ab eo, quod sunt "ora", intellegatur, ubi Afrae aures de correptione vocalium vel productione non judicant.

(prop.tradu.) "Pourquoi un enseignant en piété devrait-il culpabiliser en parlant à des ignorants lorsqu'il emploie ossum plutôt que os, pour éviter que ce mot monosyllabe [ŏs "os"] soit compris comme le mot dont le pluriel est ora [c'est-à-dire ōs "bouche"], au lieu du mot dont le pluriel est ossa [c'est-à-dire ŏs "os"], vu que les oreilles de l'Africain ne font pas la distinction entre voyelle raccourcie et voyelle allongée ?"

Explication : les Africains incultes (impĕrītī) ne font pas la distinction entre ŏs et ōs car ils ne distinguent pas les quantités vocaliques ; donc afin d'éviter la confusion entre ces deux mots, on ne doit pas avoir de scrupule à employer ŏssŭm, bien que ce soit un mot incorrect car c'est une réfection sur ŏs ; mais il est ainsi bien distingué de ōs "la bouche".

Ci-dessous je dégage pour le

sud-occitan contemporain une perte quasi-généralisée des voyelles

longues. Il me semble que la quasi-absence des voyelles longues

en sud-occitan se répercute nettement sur le français prononcé avec l'accent

méridional : les voyelles sont à peu près toutes uniformément

brèves, alors que le français standard prononce encore des voyelles

longues ("jaune" [j

Convention : Je rappelle que dans le

langage phonétique du site, une voyelle soulignée signifie qu'elle est

Avertissement

: Pour l'occitan contemporain, je pense qu'on a une mauvaise

connaissance des

Ancien

béarnais : il faut noter qu'en ancien béarnais

(Pyrénées-Atlantiques), la

Au moins un autre

auteur béarnais a utilisé plus tard le même procédé : Jean-Henri

Fondeville (1633-1705) a par exemple écrit La

Pastourale deu paysaa, qui cèrque mestièè à son hil, chéns në trouba à

son grat [...] (1767). Le titre contient paysaa

(< paysan), mestièè (<

mestièr). Je pense qu'il y a eu une continuité de la

Deux causes peuvent engendrer une voyelle longue : l'accent tonique

porté sur une voyelle

Historiquement, les voyelles

Pour l'occitan contemporain, Jules Ronjat accorde à ces voyelles longues un rôle marginal pour l'ensemble du domaine d'oc, du moins en sud-occitan ("plus rarement longues"). Cependant il reconnaît un allongement ("de durée généralement moyenne") :

(GIPPM-1:90) (r.g.f.d.a.) "Pour autant qu'il est licite de

réduire à une formule générale un ensemble de faits assez compliqués, on

peut dire que dans la plupart de nos parlers la

(puis Jules Ronjat aborde le

Concernant le provençal contemporain, avec ma propre expérience, je

dirais que des voyelles longues peuvent exister en position

Voir aussi les cartes ALF 18 "aile" (ala),

41 "âne" (ase), 441 "école" (escòla), etc. : ces cartes montrent

un allongement fréquent de la consonne tonique libre dans tout le

domaine d'oc.

(GIPPM-1:90) (r.g.f.d.e.a.) "

[1] J. Ronjat utilise une analyse curieuse : lorque les linguistes

étudient les rimes, c'est dans le but de déceler la prononciation des

variétés disparues de la langue

; alors que dans ce cas, l'auteur traite de variétés contemporaines de

la langue ; là il veut dire que ces deux valeurs de [a] sont brèves en

dialecte provençal actuel.

En français, les voyelles nasales

Pour les linguistes, la position ouverte de la syllabe est unanimement

reconnue comme nécessaire pour avoir une voyelle longue. Pourtant dans ALF 111 "barbe" (barba),

les retranscripteurs ont donné un a

long dans une multitude d'endroits des domaines d'oc et d'oïl. Ce a long n'apparaît

quasiment pas dans les départements suivants : Hérault, Gard,

Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Drôme, Alpes-de-Haute-Provence, Var,

Alpes-Maritimes. Je ne sais pas quel crédit accorder à la qualité de la

retranscription, mais il me semble en effet qu'en Vaucluse et dans les

Bouches-du-Rhône, cela correspond bien à la réalité : barba

possède un a tonique bref,

même en discours

Pour ALF 299 "clarté" (clartat),

à l'ouest du Rhône où

Voir ci-dessous Des voyelles longues atones ?.

L'allongement

compensatoire suite à la perte d'une consonne

En nord-occitan, le s préconsonantique a disparu, et dans

tout le domaine, certains s finaux ont disparu. Selon Jules

Ronjat, concernant le nord-occitan, cette disparition a causé

l'allongement de la voyelle

(GIPPM-1:90) (graph.abrév.symb.) "Les parlers du

Remarque : en

- pour la deuxième personnes du présent dans les régions où il tombe,

dans ALF 1340 "tu me trouves", je n'ai pas trouvé

d'allongement de a dans -a < -as : [mé tr

- pour les féminins pluriel, dans les nombreuses régions où il tombe, ALF 302 "les cloches" ne montre jamais d'allongement compensatoire pour lei campanas, lei clòchas.

Dans les dialectes centraux ainsi qu'en dialecte béarnais, n

final est caduc (voir -n instable). L'allongement

compensatoire suite de la perte de -n

(ou n devant

GIPPM-2:288 : (r.g.f.d.a.) "La voyelle devenue finale par

amuïssement de

Jules Ronjat cite ensuite le nom de commune Morlaàs (64), dont la graphie exprime encore aujourd'hui

l'allongement compensatoire (< *Morlans

< Morlanis).

Je donne ci-dessous d'autres occurrences dans HistSainte, données dans CUCM:49, (que j'ai éclaircies avec le texte dans HistSainteLR, et j'en ai rajouté) :

auguus (auguns) "quelques uns"

baroos "hommes" < *barōnēs

bee "bien" < bĕnĕ

besii "voisin" < *vecīnŭm

bii, vii "vin" < vīnŭm

boo, bon "bon" < bŏnŭm, boos < bŏnōs (mais bona, bone < bŏnăm)

caperaas (capelans) "prêtres"

doos "dons < *dōnōs (dōna)

fii "fin" < fīnĕm

gees (particule qui accompagne la négation, voir gens, ges, gis) < genus

generatioo "generation" < gĕnĕrātĭōnĕm (emprunt)

layroo "larron" < lātrōnĕm

maa "main", maas "mains" < mănŭm, mănūs (pl.)

maysoo/mayzoo "maison" < mansĭōnĕm

maytii "matin" < mātūtīnŭm

paa "pain" < pānĕm

plaa "bien" < plānē

plaa, plaas "plaine, plaines" < plānŭm, plānōs

plee "plein" < plēnŭm (mais plena < plēnăm)

razoo "raison" < rătĭōnĕm

ree "rien" < rĕm

vee "vient" < vĕnĭt

Mais : Benyamin, mesquin, camin (ou surtout cami), peregri (CUCM:195).

Ce type d'allongement compensatoire est noté en ancien

béarnais (voir ci-dessus ancien béarnais).

Je donne ci-dessous des occurrences tirées HistSainte, relevées dans CUCM:49, (que j'ai éclaircies avec le texte

dans HistSainteLR) :

amoo "amitié (amour)" < ămōrĕm

coos "corps" < cŏrpŭs (acc.)

interpretatoos "interprète" < interprĕtātōrĕm (emprunt)

mayoo "aîné" < mājōrĕm

mesadgees "messagers"

oos "ours" < ŭrsŭm

Voir ci-dessus Jules Ronjat :

(GIPPM-1:90) (graph.abrév.symb.) "[...] de même en général pour

les résultats de contractions, exemple prag. [b

Certaines références donnent des voyelles longues en position atone.

Voir ci-dessus Jules Ronjat :

(GIPPM-1:90) (graph.abrév.symb.) "[...] de même en général pour

les résultats de contractions, exemple prag. [b

Du Ier au Ve siècle après J.-C., le système latin

se transforme :

- pour les

- pour les

Cette évolution mène vers un système à sept voyelles toniques et cinq

voyelles atones, selon les deux tableaux ci-dessous. Ce système

vocalique est celui de la

|

LPC

|

|

LPT1

|

| ī |

> |

/i/ |

| ĭ, ē | > |

/é/ |

| ĕ | > |

/è/ |

| ā, ă | > |

/a/ |

| ŏ | > |

/ò/ |

| ō, ŭ | > |

/ó/ |

| ū | > |

/ʋ/ |

Tableau ci-dessus. Mutation du système

vocalique des voyelles toniques dans une grande partie de la

Concernant la perpétuation des voyelles atones jusqu'à l'occitan, cette partie est surtout personnelle ; elle a été construite essentiellement en 2022.

Par rapport à l'évolution des

ĕ

/è?/(1)

ŏ /ò?/(1)

j'appelle cette évolution la règle de la

fermeture des

Cette évolution phonétique peut être incluse dans les apophonies au sens large.

(1) ↑ Peut-être les étapes /è/ et /ò/ n'ont-elles pas existé, c'est-à-dire que ĕ et ŏ latins ne se sont jamais ouverts en position atone ; à mieux étudier.

Ainsi on peut représenter la mutation des voyelles atones dans le tableau suivant :

|

LPC

|

|

LPT1

|

| ī |

> |

/i/ |

| ĭ, ē, ĕ | > |

/é/ |

| ā, ă | > |

/a/ |

| ŏ, ō, ŭ | > |

/ó/ |

| ū | > |

/ʋ/ |

Tableau ci-dessus. Mutation du système

vocalique des voyelles atones dans la

Quelques jalons sont donnés ci-dessous au 2.

(La fermeture ĕ > /é/ et ŏ > /ó/ pour les voyelles

Je pense qu'on peut affirmer sans risque de se tromper que la règle de

fermeture de [è] et [ò]

Par contre en français actuel, elle ne s'applique plus (références?).

En occitan :

La fermeture des voyelles

Par exemple : portar [p

- La voyelle fermée [

- La très bonne conservation de cette règle latine permet l'emploi de l'accent (grave) seulement pour les voyelles toniques : vènon [vènʋ̃] "ils viennent", venir [véni], bòn [bò̃], bontat [bʋ̃ta] "bonté".

- Il existe

quelques exceptions à la règle : cercar

"chercher", mercat "marché", gelar "geler" subissent l'influence

ouvrante de r ou l

et peuvent être prononcés selon les régions avec [è] et même [a] (pour

aboutir à marcat, sarcar, jalar).

Concernant [é], il est fréquent dans [géla],

mais devant un r implosif, [é]

ne semble jamais réalisé : [mérka],

[sérka] n'existent pas

(pour cercar : ALF:22 "aller chercher" e.e.p., pour mercat

: ALF:812 "marché" e.e.p.), on n'a que les types [mèrka]/[marka] et [sèrka].

Pour o, par exemple ortiga

[

- Notamment en Provence,

les diphtongues atones sont affectées par une loi phonétique

pouvant s'apparenter à la fermeture des atones, voir ci-dessous diphtongues

atones. Il s'agit davantage d'assimilation du premier élément

de diphtongue au second. Par exemple [aw] > [ów] dans caucida

: [kówsido/a] voire [k

Parmi les évolutions de diphtongues atones, l'évolution [éw] > [ów] n'est pas donnée dans l'œuvre de Jules Ronjat, qui explique la prononciation de leugier [lówdjié] par une dissimilation é-é > a-é, donc menant à laugier, prononcé en général [lówdjié] en Provence :

(GIPPM-1:323) : "Cet e a dissimilé un e précédent dans prov. lóugié < *laugier < *leviâriu" [...]"

Même si cette différenciation é-é > a-é a

pu exister dans leugier (voir ALF "léger", prononcé [lawdjyé] dans le

Gard [1]), elle n'a pas pu se produire pour teulissa

"toit", cieutat "cité", eusilha "chêne kermès", peutirar

"tirer par les cheveux", mots qui ne contiennent pas é-é, et

généralement prononcés avec [ów] ou [

[1] ↑ : Il est

ausi possible que l'évolution gardoise leugier > laugier

[lawdjyé] suive une règle d'analogie de eu sur au

en position prétonique (à étudier). Voir aussi diphtongue

grecque eu.

- Cette règle se prolonge partiellement dans l'accent méridional : "bonnet", "chocolat", "téléphoner", "noter" sont réalisés nettement avec [ó] en position atone ; "fêter", "souhaiter"... sont réalisés nettement avec [é] en position atone.

En français :

Certes le lexique français conserve la trace de l'ancienne alternance

vocalique du latin tardif : "venir, nous venons / je viens", "tenir,

nous tenons / je tiens", "asseoir / je m'assieds". Mais la notion

d'alternance vocalique est perdue dans ces

Pour d'autres

La grammaire de l'occitan décrit une alternance vocalique pour les conjugaisons ; cette alternance suit rigoureusement la fermeture des atones décrite juste ci-dessus. Voir dans la partie grammaire : Alternance vocalique pour les conjugaisons : assetar / assèta.

L'alternance vocalique est

l'alternance des timbres ouverts ou fermés de e

et o selon que ces voyelles

sont en position

Compléments de définition :

- Il y a aussi l'alternance

ue/u (vujar

[v

- Dans de nombreuses régions comme la Provence, l'alternance vocalique s'est étendue aux diphtongues (voir Prononciation des diphtongues atones). Par exemple : se taisar [sé téyza] "se taire" / taisa-te [tayzo/a té]. Fréquemment, des nivellements analogiques se sont produits : [tèyzo/a té] ; l'alternance peut prendre alors la forme [éy/èy]. Une évolution de même type est notée pour nàisser/naissèm : [naysé] ou [nèysé] / [néysè̃].

L'expression "alternance vocalique" est souvent employée pour l'alternance dans les conjugaisons ; elle concerne aussi les dérivations.

- Conjugaisons (exemples) :

costar

[k

portar

[p

rotar

[r

telefonar

[téléf

assetar

[aséta] / s'assèta

"il s'assoit"

restar [résta]

ou [rèsta] / rèsta

"il reste"

Deuxième conjugaison :

morir

[m

tenir [téni]

/ tèn "il tient"

venir [véni]

/ vèn "il vient"

Troisième conjugaison :

conèisser [kʋnèysé]

/coneissèm [kʋnéysè̃]

"nous connaissons"

nàisser [naysé]

/ naissem [néysè̃]

"nous naissons"

rèndre

[rè̃dré] / rendèm

[ré̃dè̃] "nous rendons"

voler [v

- Dérivations (exemples) :

bèn "bien" / benet [béné] "petit bien ; truite de belle taille"

bèu

[bèw] "beau" / beutat [béwta], [bówta] "beauté"

bòn "bon" / bontat

[bʋ̃ta]

"bonté"

pè "pied" / AO pezada

> (disparition

de z) OA piada

(peada, peiada, pea...) "empreinte de patte, de pied"

pòrc

"porc" / porcieu [p

Ròse "Rhône" / rosau

[r

- Je rappelle que ce phénomène s'inscrit dans le prolongement du latin tardif, où les voyelles étaient toutes fermées en position atone.

- Par contre, le système français

échappe à ce phénomène : en français standard, on dit "porter"

[ò], "roter" [ò], "téléfoner" [ò] (CNRTL).

Il faut noter que l'accent

méridional dit bien "porter" [ò] (action ouvrante de r,

souvent [p

Pour le français, l'alternance vocalique semble marginale : "mener",

"jeter", "lever", "peler", "appeler", "acheter"... montrent une

alternance vocalique

Mais ce n'est pas un reste de l'ancienne règle latine de la fermeture des atones ci-dessus ; en effet en français d'autres influences exercent leur action :

- l'influence

analogique du mot simple : frais [frè] => fraîcheur [frè

- l'harmonisation vocalique (ci-dessous) : cette transformation peut prendre la forme d'une alternance vocalique, par exemple "fêter" peut être prononcé [fété] par harmonisation vocalique.

Voir aussi CNRTL : "pêcher" (verbe ou nom), "quêter" sont prononcés avec [è] ou [é], coter [ò] / je cote [ò], téléphoner [ò] / je téléphone [ò].

La véritable règle latine de la fermeture des atones demeure en français dans les formes comme "venir" / "je viens"

Il y a ouverture de ĕ

et ŏ latins

Attestations antiques : voir Servius ou Sergius (in de Poerck, 1953, in Probert, 2019)

ĕ > /è/

ŏ > /ò/

ĭ >

/

ŭ

> /

ē > /é/

ō > /ó/

ī

> /i/

ū

> /

ă, ā > /a/

Ci-dessus : Évolution du timbre des

voyelles toniques au premier siècle après J.-C. dans le centre de

l'Italie, qui va s'étendre à

la

(synthèse à partir de IPHAF:176, RLHI:9)

L'ouverture de ĭ

/

(IPHAF:181)

ĭ

L'ouverture de ŭ

/

Voir ci-dessous le devenir de ŭ tonique.

Il y a ouverture de ŭ en

position

ŭ

Voir ci-dessous le devenir

de ŭ prétonique.

Il y a ouverture de ŭ en

position finale (date pour le domaine d'oïl : IPHAF:190)

ŭ

Voir ci-dessous le devenir de ŭ final.

Direction de la fermeture d'une voyelle dans le triangle vocalique (voir triangle vocalique à "Transcription phonétique").

Voir fermeture du timbre devant nh, lh (premières palatalisations)

Voir ci-dessous è devant nasale implosive, ò devant nasale implosive.

Voir GIPPM-1:117 : "Presque tous nos parlers ferment [

Voir ci-dessous : type ment, type mont, type mengar "manger".

Max Pfister signale cette évolution (BAG:316-317, repris depuis ÉGPACL) : "fermeture de e prétonique en i en contexte palatal". Ainsi en position prétonique, avant ou après palatale, on n'obtient pas e attendu mais i. L'auteur donne six exemples, mais on peut en trouver beaucoup d'autres.

Legir > ligir (elegir > eligir)

Regir > rigir (TDF : Var)

Voici une série de mots dont le i prétonique semble s'expliquer aisément par une fermeture de e après palatale (anciens [͜ts] et [͜dj]). Les linguistes les plus réputés (Pierre Fouché, Walter von Wartburg, Jules Ronjat...) ont cherché d'autres explications, au cas par cas. Cette évolution semble toucher particulièrement le domaine occitan, avec des mots qui sont parfois passés au français.

Cependant Gerhard Rohlfs (AStNSpr. 177 [1940]) repris par Max Pfister (BAG:316...) développe l'idée de la transformation e > i au contact d'une palatale, en occitan.

Voici la position de Jules Ronjat, qui évoque des francismes pour cisèu,

ciment, des traitements savants de i dans civada,

cigala... mais bien une évolution populaire e > i dans

penchinar "peigner" :

(GIPPM-1:295, § 169 fin) "Ciment

(lim. ce-), cisèu ∼ -èl ∼ -è ∼ -é

doivent être fr. ciment,

ciseau empruntés, puisqu'on a p. ex. cementèri, etc...

(v. § 425 2°) "cimetière". Le mot voyageur cĭbāta > civado,

etc... (v. § 268) n'offre pas un traitement populaire de la prétonique,

et cigalo < cĭcāla suppose une influence savante ou un

croisement (cf. § 231).

Mais la fermeture de -e- par -ch- est indigène dans prov. penchina "peigner" (l. plutôt -ena).

Pour dina "dîner" v. § 175 in fine ;

dialectal -iol- < -ial-< -el- §165."

J'étudie ci-dessous les mots concernés un à un.

caemĕntŭ(m) > oc ciment (GirRouss), fr

"ciment". Pierre Fouché classe "ciment" dans un petit groupe de

mots montrant, selon lui, des dissimilations

e-e > i-e : caemĕntŭ > *cementu > ciment (PHF-f2:455).

Ce point de vue est repris dans CNRTL

"ciment", PH-2020:332,

§281.4 (voir aussi CNRTL

"cément",

cĭbātă(m) > oc civada "avoine". W. von Wartburg (FEW 2:660b-661a) estime qu'il y a eu traitement en partie savant, pour expliquer le i occitan (alors qu'on attendait e) ; il n'a pas repéré l'influence fermante de la palatale c/g en prétonique. Cette position de W. von Wartburg était déjà invalidée par Gerhard Rohlfs (AStNSpr. 177 [1940], p. 63) in BAG:316-317.

cĭcādăm > oc cigala (avec changement de

suffixe). Le français "cigale" est un

cĭcōnĭă(m) > AO cegọnha, cigọnha, oc cigonha, cigònha... Il existe

des formes héritées en a.fr.

: soigne (XIIIe s.), a.bourg. cyoingne, etc. (FEW 2:666b). La forme "cigogne" est un

(trad.all.)

"En occitan, ciconia évolua en cegonha (en l'occurrence

seulement attesté avec la signification "perche à bascule pour puiser

l'eau d'un puits". Cette forme a diffusé vers le nord de la France, et

la forme latine a affecté la forme indigène au sud comme au nord. Ainsi

s'expliquent le

Il est sans doute plus cohérent de considérer les formes oc cigonha, cigònha comme régulières, avec fermeture de e (< ĭ) en i après palatale, et les formes m.fr. et plus tardives cicogne (y compris dans La Fontaine), comme des latinismes.

cĭcūtă(m) > oc ciguda "ciguë". Les formes a.fr. de type cëue, dial. siü, seû sont régulières en français (FEW 2:668a). W. von Wartburg considère les formes de type a.fr. cegue (XIIe siècle), fr "ciguë" (depuis 1611) comme des adaptations des anciennes formes françaises au latin ("seit afr. zeit dem lt. wort wieder teilweise angenähert"). En occitan, ciguda est régulière, ainsi que sa forme n.oc. cigua. Il est plus logique de considérer cegue, ciguë comme des emprunts anciens à l'occitan, la forme avec i étant issue de la fermeture de e (< ĭ) après palatale. Les formes de type cicue sont des latinismes, comme ci-dessus cicogne pour "cigogne".

Gĕmĕrĕ

→ *gĕmĭcŭlārĕ > gingolar

"geindre". FEW 4:93a donne simplement gingolar à

Genesta(m) > ginesta

Genniacu(m) > Ginhac (aussi fermeture devant nh)

Genuculu(m) > ginolh

Gibbosu(m) > gĭbbă(m) > giba (malgré la position de J. Ronjat qui

postule un latin gībbă, GIPPM-1:140).

Gingiva > gengiva > pr.ma. gingiva

Januarius > jenuarius > ginovier "janvier"

Juniperus > (gloses) ziniperus, giniperus > (différenciation i-i) *jeniperus > ginèbre "genièvre" (CNRTL "genièvre")

jectare > jetar > jitar "jeter"

lēgĭtĭmŭm > legisme, voir discussion à "évolution des proparoxytons" T-M (2. t'm > sm).

Voir néo-apophonies (dans le chapitre Apophonies).

Par exemple il y a fermeture a >

u dans : ămygdălă

> amiddula

(Prob)

"amande" (voir ămĭddŭlă).

Direction de l'ouverture d'une voyelle dans le triangle vocalique (voir triangle vocalique à "Transcription phonétique").

Voir ci-dessus : allongement de certaines voyelles longues (le phénomène n'est pas clair).

(en chantier)

Voir influence ouvrante de r et l à "Transcription phonétique".

Je groupe ci-dessous un ensemble de faits que je me propose de mieux

étudier, qu'on peut constater en français ou en occitan. Dans les

langues voisines (catalan, espagnol, italien...), ce fait n'apparaît pas

(à vérifier complètement). Selon les auteurs ces faits sont envisagés

différemment. Il s'agit d'une ouverture de é en a, mais

aussi de é en è, ou de

Voyelles prétonique (type marcat)

Pour le français, Édouard et Jean Bourciez donnent :

(PFÉH:108, § 94) "Dans la syllabe initiale, un

En prétonique devant r et l, on observe une tendance à l'évolution e > a : mercātum > marcat "marché". Le provençal connaît marcat ou mercat, selon les régions. Cette tendance est marquée en syllabe fermée, mais on l'observe aussi en syllabe ouverte (gelar > jalar "geler") ; elle est décrite devant r et l, mais ci-dessous CDVSF semble la donner devant n'importe quelle consonne (tripaliu > travail).

Voir CDVSF:125 : les auteurs signalent que l'évolution de type "mercātu > marché" circonvient à la règle de conservation du timbre des voyelles en syllabe fermée (en initiale atone, prétonique atone, tonique). Ils signalent que "cette évolution particulière n’est pas constante : servīre > servir, virtūte > vertu, etc." (ils faut remarquer qu'en occitan, le TDF donne bien pr.ma. " sarvi, vartu"). De plus, cette évolution "se rencontre certes en syllabe initiale fermée mais tout aussi bien en syllabe ouverte : *hirunda > aronde, pelōrida > palourde, tripaliu > travail."

(GIPPM-1:295, § 169 fin) "L'ouverture jusqu'à a devant rr et r + consonne (cf. § 66, in fine) est très généralement répandue en forc. alp. vel. gév. auv. march. aur., ex. vaud. du XVe s. arror < errōre, argolh,-Ihos « orgueil,-lleux ») < erg- < org-, vaud. mod. arvengu « revenu < erv- < rev-, etc... (v. § 447), forc. tarrible, libarta "terrible, liberté" ; ces a sont devenus dialectalement o comme les a anciens, ex. aur. torrible et les proclitiques stir. vors "vers", por "par, pour". Pour les cas spéciaux de sarcello et sarra v. §§ 176 et 179 ad finem."

Je rajoute :

zēlōsŭ(m) > gelós / jalós, "jaloux" (CNRTL à "balance"). Le mot français pourrait être d'origine occitane (CNRTL "jaloux").

Voyelles toniques (type verd, estela?)

(GIPPM-1:119, § 66 fin, avec références à NPGA:88-90) Jules Ronjat explique l'effet ouvrant de r et l, et distingue deux types de r (je n'ouvre pas les guillemets car je clarifie la présentation de l'auteur, mais c'est presque une citation) :

- Pour articuler r

- Pour articuler r

(GIPPM-1:135-136) (r.g.d.a.g.c.c.g.) "Le provençal conserve bien [é] en syllabe ouverte [...]. En syllabe fermée [é] reste devant s et s + consonne : mē(n)se et missu > mes, spissu > espés, crista > cresta, arista > aresta, ēsca > esca, piscat > pesca. Mais il y a ouverture :

(α) devant r

ou l

[...]

[l'auteur étudie ensuite l'ouverture :

(β) de é devant -u : nèu < nive ;

(γ) de é devant i implosif : lèi < lēge : ci-dessous éi > èi ;

(δ) parfois de é devant nasale implosive : rèm "rame" < rēmu]"

(GIPPM-1:295).

Voir jŭvĕnĕm > jŏvĕnĕm est lié à w > β.

Voir la définition de labialisation.

Hugo Schuchardt mettait déjà en évidence une labialisation très

fréquente dans les langues romanes (DVDV2:238 et suiv., archive.org, DVDV3:242 en bas "Der Einfluss der Labialen

auf vorausgehende helle Vokale..." (trad.all.) "L'influence des

Jules Ronjat (GIPPM-1:139, GIPPM-2:211) donne un processus d'évolution /é/

> /

Par exemple (GIPPM-2:211) : " u labialisation de e ou de i " :

enfle

"enflé" se dit ufle

(Foix, lim. ag. et souvent brianç.. queir. vel. gév. rrgt.), big. pur.

souvent uhle

; AO

uflar ;

enfant

"enfant" se dit ufant

(Paulhaguet) ;

enfèrn

"enfer" se dit unfèrn

(alp. dial.), aussi : ufèrn

(lang. in TDF et AO)

(GIPPM-1:294) : (à propos de é roman prétonique) "L'entourage labial produit ici des effets analogues à ceux qui ont été notés pour la tonique (§ 82), ex. prag. fumèle, buvènt < fēmella, bibente, rhod. pop. méd. cabudèu, fumello < capitellu, fēmella [...]".

Jules Ronjat (GIPPM-1:313 en bas) donne pour prīmārĭŭs > "premier" : promier < labialisation de premier, prumier < labialisation de primier. Cette assertion est peu convaincante puisque ci-dessous, de nombreux /é/ evoluent en /u/.

Et premier pourrait provenir d'une dissimilation i-y > e-i comme pour vicinu > vecinu (i-i > e-i).

Pierre Guiraud (DEO:12) écrit : "Certaines règles doivent être

entièrement reconsidérées. Ainsi l'inventaire de tous les cas attestés

de l'évolution de

affibulare > "affubler" "l'i s'étant labialisé en u entre les 2 labiales f, b" (CNRTL "affubler"), AO afiblar / afublar, voir ci-dessous fībĕlla.

aperire > *operire > obrir, ubrir, "ouvrir"

beve, beviá > buve, buviá (TDF), et français "buvais" (< beuvais : CNRTL)

b.lat. calamellus > fr "chalumeau"

cannapem > canebe > canube "chanvre"

cebenchon > subenchon "furoncle"

cime > sumia "punaise"

cooperire > cobrir > cubrir > curbir "couvrir"

cremascle > crumascle "crémaillère" ;

cribellum > crivèu, cruvèu "crible"

dē mānĕ > deman / (l) (g) (bord) doman, it domani ;

demandare > demandar, AO domandar, it domandare ;

ebrium > ebre, ubri "ivre"

episcopum > obispo

excŏmmŭnĭcāre > AO escumergar ;

femina > fuma, fruma "femme"

fībĕlla (forme de fībŭla) > AO fivèla / fuvèla (voir ci-dessus affibulare > "affubler")

fĭmŭm > fĕmŭm (IVe s.) (> a.fr. fiens "fumier") → fr "fumer", "fumier" ("-e- > -ü- prob. par attraction des 2 consonnes labiales environnantes, v. Fouché, p. 451, 5°a", CNRTL "fumer2")

fromental > frumental

gemellos > jumeaux

grepia > grupia (< krepja)

hībernum > AO ivęrn, uvęrn

intaminare > entamenar / d entomenar ;

līmacem (m. ou f.) > limaça, viv. lumaça

lupia > lupia (et non lopia, peut-être influence savante mais voir grupia < krepja ci-dessus) (< lopp- ou francique, voir rhénan luppe "morceau")

ofrir > AO ufrir "offrir"

ŏpācŭm > ubac

prīmarius > primier, premier, prumier, permier... "premier"

ribeiròu > rubeiròu

riban > ruban (fr. ruban < ringband)

rīmārī "fissurer"> rimar "brûler sans flammes, se consummer", lang rumar, gasc arrumar, tosc rumare "remuer (un liquide)"

ruminare > ruminare > romiar, alp rumiar, Var ruminar (évolution probable)

Simiana > Sumiana "Simiane"

*Siminanus > patron. Sumian, Sumien

semenar > (bord) somar, somiar (et influence contraire > samenar, comme crebar > crabar, cremar > cramar)

sepia > supia "seiche" (et supilhon)

siblar > sublar "siffler"

*sŭbmŏnērĕ > somọndre, semọndre > pr.ma. sumondre "proposer" (ci-dessous ò > ó).

vindēmĭăm > vendemia / vendumia "vendange"

Italien : somigliar, domani, domandare, dovere, rovesciare

(lat.vulg.) līmāca > it lumaca "escargot" (FEW 5:343a note 19 : i > u non pas sous l'influence de lumen, l'escargot fuyant la lumière, mais simplement sous l'influence du m subséquent).

Il y a aussi :

Dans les

On peut d'abord distinguer deux tendances opposées : α. Augmentation de

la différence entre les deux timbres, et β. Diminution de la différence

entre les deux timbres.

L'augmentation de la différence entre les deux timbres témoigne a priori, dans la psychologie des locuteurs, de la volonté de maintenir la présence des deux timbres contigus, voir par exemple éi̯ > ói̯ ci-dessous.

Pour la notion d'aperture, voir le triangle vocalique à "Transcription phonétique".

Voir aussi "transformations phonétiques" : différenciation d'aperture.

Dans ce paragraphe, les nombreux exemples concernent deux timbres